砂糖の摂取は虫歯の主な原因であり、特にマグネシウム、亜鉛、銅、微量元素などのミネラル不足と結びついている。

ミロス ポキミカ

によって書かれた: ミロス ポキミカ

医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。

2023年10月4日更新重要なポイント:

- 虫歯と歯周病は、世界中で60-90%の人々が罹患している。

- 細菌は歯垢やバイオフィルムと呼ばれるネバネバした層を歯に形成し、そこで食べ物の糖分やデンプンを食べて酸を作り出し、歯のエナメル質を侵食する。

- ヒトの口腔マイクロバイオームは、700種類以上の細菌種から構成されており、ヒトの体内で最も複雑な微生物叢のひとつとなっている(Jørn et al.)

- 虫歯の主な要因の一つは、炭水化物、特にスクロース(シーハム&ジェームズ、2015).

- 細菌の中には、pHバランスを整え、有害な微生物の繁殖を防ぐ働きがあるため、口腔内の健康に有益なものもある。

- むし歯の原因菌として特に悪名高いのは、ミュータンス連鎖球菌である。

- ストレプトコッカス・ミュータンスは、歯の表面に付着し、糖、特にショ糖だがフルクトースも摂取すると大量の酸を産生する特別な能力を持っている(Forssten et al.).

- ストレプトコッカス・ミュータンスはバイオフィルムを形成することもある。バイオフィルムは細菌と細胞外物質の複雑な構造で、外部の脅威から細菌を守っている(Forssten et al.).

- カンジダ・アルビカンスは歯にもバイオフィルムを形成し、ストレプトコッカス・ミュータンスと共生関係にある。 (メトワリら、2013).

- 酵母と細菌は互いにくっつき、歯の表面にもくっつき、唾液やブラッシング、抗菌剤から保護する層を形成する。

- 溶連菌は糖から乳酸を生成し、pHを下げてエナメル質を侵食する。この酸は酵母の増殖も助け、酵母は細菌が増殖するための酸素のない場所を提供する。

- いくつかの研究で、カンジダ・アルビカンスがヒトの歯や人工材料などの異なる表面へのストレプトコッカス・ミュータンスの付着を促進することが示されている(メトワリら、2013).

- カンジダ・アルビカンスはそれ自体でも酸を産生し、齲蝕を引き起こす可能性がある。アンピシリン添加食で飼育され、カンジダ・アルビカンスに暴露されたラットが重度の齲蝕を発症した実験が示している(クリンケ他、2011).

- 実は、虫歯の原因はたった一つしかない。シーハム&ジェームズ、2015).

- 歯にとって安全な砂糖の摂取量はありません。虫歯を予防する唯一の方法は、砂糖の摂取をできるだけ避けるか、最小限に抑えることです。

- 世界保健機関(WHO)は、遊離糖の摂取量を1日の総エネルギー摂取量の5%未満に抑えることを推奨している。

- 一般的な食卓糖であるショ糖は、私たちの食生活の中で最も虫歯の原因となる炭水化物であるという特殊な性質を持っている。スクロースは、ストレプトコッカス・ミュータンス(Forssten et al.).

- さまざまな炭水化物の中で、ショ糖はEPS産生を刺激するのに最も効果的である。

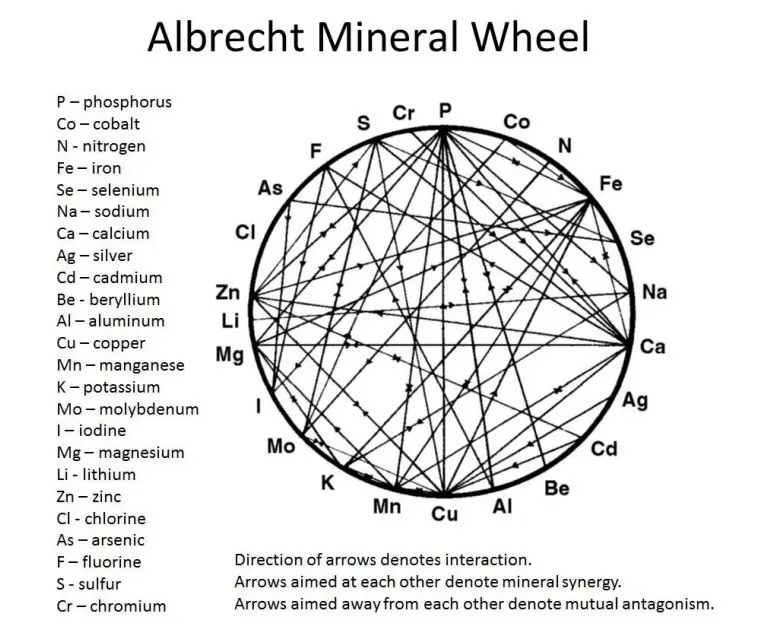

- ミネラル不足はエナメル質の形成と構造、ひいてはその物理的性質に影響を及ぼす可能性がある(ザモイダら、2023年).

- エナメル質は主にカルシウムとリン酸塩からなるハイドロキシアパタイトと呼ばれる結晶でできている。しかしエナメル質には、マグネシウム、亜鉛、銅などの他のミネラルも微量に含まれている(ザモイダら、2023年).

- マグネシウム、亜鉛、銅は、互いに、またエナメル質の構造と機能に影響を与える他の因子と複雑な相互作用を持っている可能性がある。

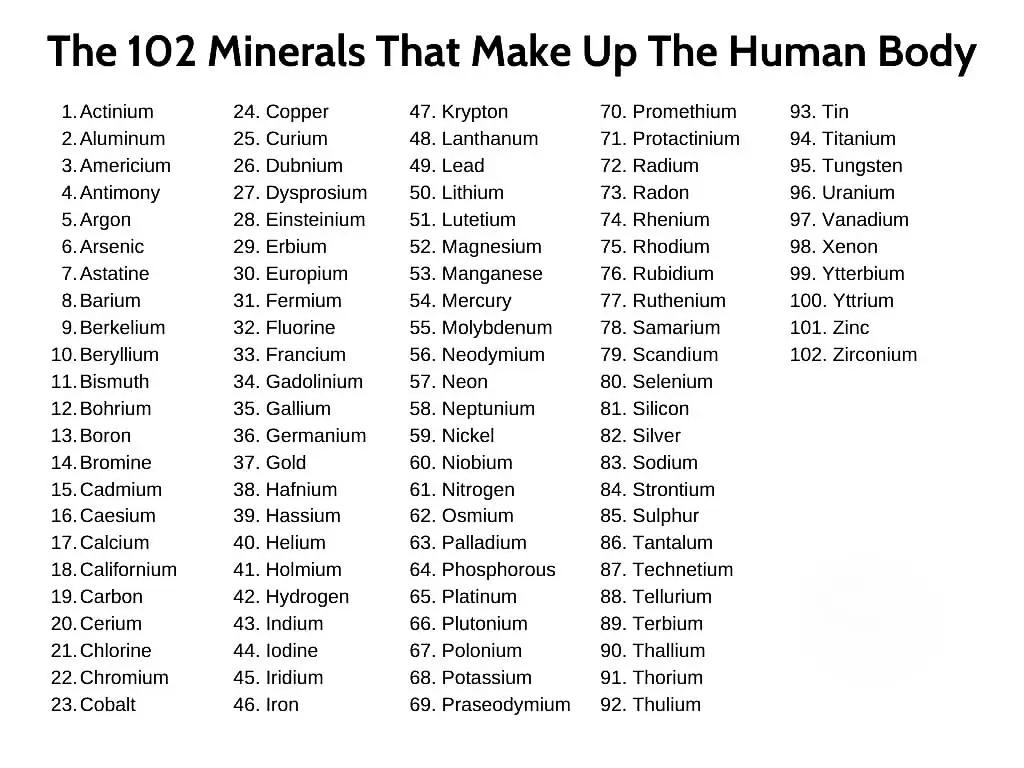

- 微量ミネラルはエナメル質に存在し、その形成や構造に影響を与える。

- の研究(ガディミら、2013)を用いて、38本のヒトの歯のエナメル質試料中の19種類の微量元素濃度を測定した。

- 微量ミネラルの欠乏は、エナメル質の健康と機能に影響を及ぼす可能性がある。例えば、いくつかの微量元素は、エナメル質の結晶学的特性、ひいては物理的特性に影響を及ぼす可能性がある。

- 虫歯を防ぐために最も重要なのは食生活です。カロリーの3~5%以上を遊離糖から摂取しないようにし、ミネラル不足を改善する。

- 非常に強力な天然の無毒性物質がある。 ファイトケミカル, 抗酸化物質などは、カンジダとバクテリアの両方と戦うのに適した物質で、自家製の天然マウスウォッシュに使用できる。同時に、これらは 抗酸化物質が多い と 抗炎症 炎症を起こした歯ぐきをサポートする。

虫歯。

虫歯は、あらゆる年齢や背景の人々に影響を及ぼす深刻な問題ですが、特に子供や歯科治療へのアクセスが限られている人々には深刻です。アメリカでは、2歳から11歳までの子供のほぼ半数が乳歯の虫歯に罹患しており、成人では、虫歯と歯周病が世界中の60~90%の人々に影響を及ぼしています。障害を持つ人や社会経済的地位の低い人ほど、虫歯やその合併症に苦しむ可能性が高い。

しかし、何が虫歯の原因なのか、どうすれば虫歯を予防できるのか。

虫歯は、口の中に生息する細菌、食べたもの、唾液、そして遺伝的要因の複雑な相互作用の結果です。

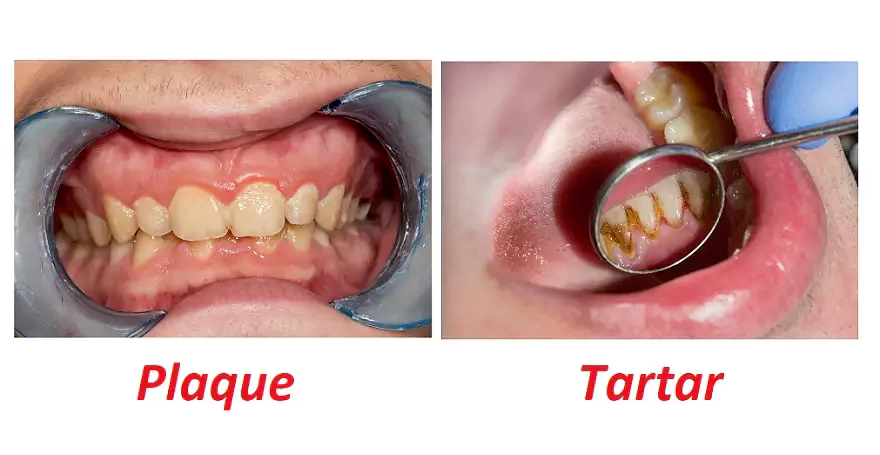

細菌は歯にネバネバした層を形成する 歯垢 また バイオフィルム歯周病菌は食べ物の糖分やデンプンを食べて酸を作り、歯のエナメル質を侵食する。

また、酸はグルカンと呼ばれるネバネバした物質を作り出し、細菌が歯に付着するのを助け、さらに歯垢を形成する。

奥歯の噛む面にある小窩裂溝など、歯には他の部分よりも虫歯になりやすい場所があります。このような場所は清掃が難しく、食べ物や歯垢が溜まりやすいため、酸の産生やエナメル質の破壊につながります。そのため、虫歯の多くはこの部分に発生します。

虫歯は予防できる病気です。適切な口腔衛生管理、定期的な歯科検診、バランスの取れた食生活を心がけることで予防することができます。

口腔内に存在する微生物。

口の中にはどんな微小生物が住んでいるのだろうと考えたことはあるだろうか。人の口の中には、細菌、真菌、ウイルス、その他 の微生物が多様で複雑なコミュニティを形成していると知ったら 驚くかもしれません。これらの小さな生物は、口腔内の豊富な栄養分と水分を利用して、歯、歯茎、舌、頬の表面に天然のバイオフィルムを形成しています。

ヒトの口腔マイクロバイオームには700種以上の細菌が存在し、ヒトの体内で最も複雑な微生物叢のひとつとなっている(ヨルン他、2005).

しかし、すべての口腔内細菌が友好的なわけではありません。時には、この生態系のバランスが乱れることで、虫歯や歯周病などの口腔疾患を引き起こす有害な細菌が過剰に繁殖してしまうこともあります。

歯肉縁上プラーク(歯肉縁上の歯の表面に形成される粘着性の膜)では、ミュータンス連鎖球菌が、サングイニス連鎖球菌、ミティス連鎖球菌、サリバリウス連鎖球菌などの他の連鎖球菌とともに、虫歯を引き起こす主犯です。 (Forssten et al.). これらの細菌は酸を産生し、歯のエナメル質を侵食して穴や虫歯を作ります。虫歯の原因となるその他の細菌には、乳酸菌やベヨネラ菌などがあります。

歯肉縁下プラーク(歯肉縁下に蓄積するプラーク)には、主にグラム陰性菌が存在する 嫌気性細菌 フソバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)、ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis)、プレボテラ・インターメディア(Prevotella intermedia)などである(ヨルン他、2005). これらの細菌は歯周病(歯肉疾患)を引き起こすことが知られており、歯肉とその周辺組織の慢性的な炎症と感染症です。これらの細菌は毒素を放出し、歯を支える歯周組織や骨にダメージを与え、出血、腫れ、痛みを引き起こし、最終的には歯を失うことになります。

歯垢。

歯はペリクルと呼ばれる粘着性のある物質の薄い層で覆われており、この層は様々な微生物の着陸台の役割を果たしている。これらの微生物はペリクルと互いにくっつき、細胞や繊維の複雑なネットワークを形成します。このネットワークはバイオフィルムと呼ばれ、歯垢としても知られている。

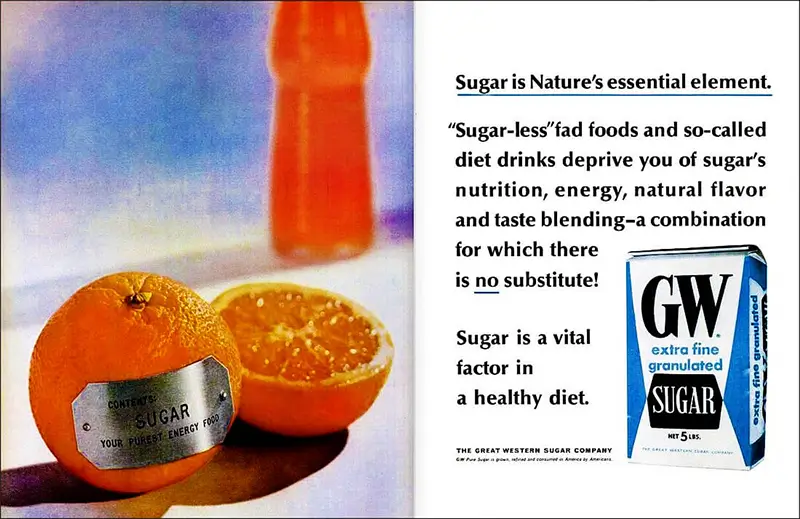

デンタルプラークは単なる美容上の問題ではありません。エナメル質、象牙質、セメント質といった歯の組織の健康に影響を与える有害物質を生成することで、歯と歯茎に深刻なダメージを与えることもあります。エナメル質、象牙質、セメント質は歯の内部を保護する硬い層で、神経や血管のある歯髄を保護しています。

歯垢中の細菌は食べ物や飲み物に含まれる糖分やでんぷんを燃料とし、その過程で口腔内のpHを低下させる酸を産生する(メトワリら、2013).

これらの酸は歯の組織からミネラルを溶かし、歯に小さな穴や虫歯を作ります。この状態をう蝕といい、歯の痛み、感染、歯の喪失につながります。

しかし、それだけではない。プラーク中の細菌は、さまざまな方法で互いに作用し合うこともできる。一部の細菌は、栄養分や酵素を提供するなどして、他の細菌が増殖しやすい条件を作り出すことができる。これは相乗効果と呼ばれ、プラークの多様性と病原性を高める。また、一部の細菌は歯の表面で互いにくっつき、クラスターや凝集塊を形成することがあります。これは凝集と呼ばれ、唾液やブラッシングで洗い流されにくくする働きがあります。このような相互作用により、歯垢は体の防御機能に対して抵抗力を増し、歯周病を引き起こしやすくなります。

おわかりのように、歯は単なる不活性な構造物ではない。様々な種類の微生物が共存し、資源を奪い合う生きた生態系なのです。これらの生態系のバランスを保つことは、お口の健康と全身の健康にとって不可欠です。

歯垢形成の3つのステップ。

歯垢の形成には、主に3つのステップがある:

- ステップ1:獲得したペリクル 歯をきれいにするとすぐに、唾液は薄い分子層で歯を覆います。この層は後天性ペリクルと呼ばれ、以下のような様々な成分を含んでいる。 糖タンパク質, ムチン, シアル酸や細菌の残骸が付着します。後天的に形成されたペリクルは、侵食や摩耗からエナメル質を保護しますが、同時に細菌が付着するための表面にもなります。

- ステップ2:一次コロニー形成者。次のステップは、いくつかの細菌が獲得したペリクルと相互作用を開始し、ペリクルに付着することである。これらの細菌は一次コロニー形成菌と呼ばれ、Streptococcus sanguisやActinomyces viscosusなどの種が含まれる。一次コロニー形成菌はバイオフィルムの初期層を形成し、その増殖は浸透圧、炭素源、pHなどの因子に影響される。

- ステップ3:二次コロニー形成者。最後のステップは、他の細菌が一次コロニー形成者に付着してバイオフィルムに加わることである。これらの細菌は二次コロニー形成菌と呼ばれ、S. mutansやS. sobrinusなどが含まれる。二次コロニー形成菌はバイオフィルムに多様性と複雑性を与え、さらに歯にダメージを与える酸性の代謝産物を産生します。

歯垢が虫歯を引き起こすメカニズム。

虫歯の主な要因のひとつは、炭水化物、特にスクロース(シーハム&ジェームズ、2015).

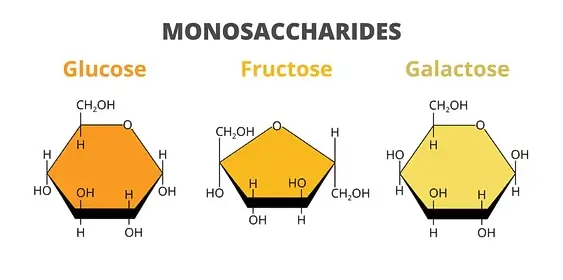

スクロース は砂糖の一種で、50%がグルコース、50%がフルクトースで構成されている。スクロースを食べると、その一部は唾液中の酵素によって分解されるが、一部は歯垢にも到達する。そこで一部の細菌は、スクロースを使って細胞外多糖類(EPS)を作ることができる。EPSはバイオフィルムの粘着性を高め、ブラッシングやすすぎによる除去を困難にします。EPSはまた、より多くの細菌と食べ物の粒子をバイオフィルムに閉じ込め、酸の産生に適した環境を作り出す。

酸の生成もまた、虫歯を引き起こす重要な要因である。歯垢中の細菌の中には、炭水化物(ブドウ糖や果糖など)を酸(乳酸や酢酸など)に発酵させるものがあります。 (ヨルン他、2005).

これらの酸はバイオフィルムのpHを下げ、酸性にします。pHがあるレベル(通常は5.5前後)以下に下がると、エナメル質が溶け始めます。このプロセスは脱灰と呼ばれ、歯に小さな穴や虫歯を作ります。

虫歯はどのようにしてできるのか?

虫歯は、エナメル質と呼ばれる歯の硬い外側の層が、細菌や酸の作用によって徐々に劣化していく過程です。治療しなければ、虫歯、痛み、感染、歯の喪失につながります。以下に虫歯の段階をまとめました:

- 第1段階:初期脱灰。エナメル質がプラーク(歯垢)細菌によって作られる酸によってミネラルを失い始める初期の兆候です。歯に白い斑点が現れることがあり、初期の虫歯を示します。この初期段階は、エナメル質を修復するためにフッ素と唾液中のミネラルを使用することで回復させることができます。

- 第2段階:エナメル質の虫歯。エナメル質がさらに破壊され、小さな穴や虫歯ができます。歯の色が黒くなったり、黒い斑点ができたりします。この段階では、歯の構造を回復するために歯科医による詰め物が必要です。

- 第3段階:象牙質の虫歯。エナメル質の下にある象牙質という柔らかい層まで虫歯が達した状態です。象牙質には歯の神経につながる管があるため、この段階になると知覚過敏や痛みを引き起こすことがあります。また、エナメル質よりも象牙質の方が虫歯の進行が早くなります。

- ステージ4:歯髄の損傷。虫歯が歯髄(歯の最も内側にあり、血管や神経が通っている層)に影響を及ぼした状態です。歯髄は炎症を起こして腫れ、神経を圧迫し、さらに痛みを引き起こします。また、歯髄が細菌に感染することもあります。

- ステージ5: 膿瘍。感染が歯髄から周囲の組織に広がり、膿瘍と呼ばれる膿で満たされたポケットが形成されます。膿瘍は激しい痛み、腫れ、発熱、その他の症状を引き起こします。また、速やかに治療しないと、骨や他の歯を損傷することもあります。

虫歯におけるミュータンス連鎖球菌の役割。

歯垢に含まれる細菌がすべて同じように有害なわけではありません。pHのバランスを整え、有害な微生物の繁殖を防いでくれるため、実際に口腔内の健康に有益な細菌もいる。しかし、むし歯の原因として特に悪名高い細菌がいる: ストレプトコッカス・ミュータンスである。

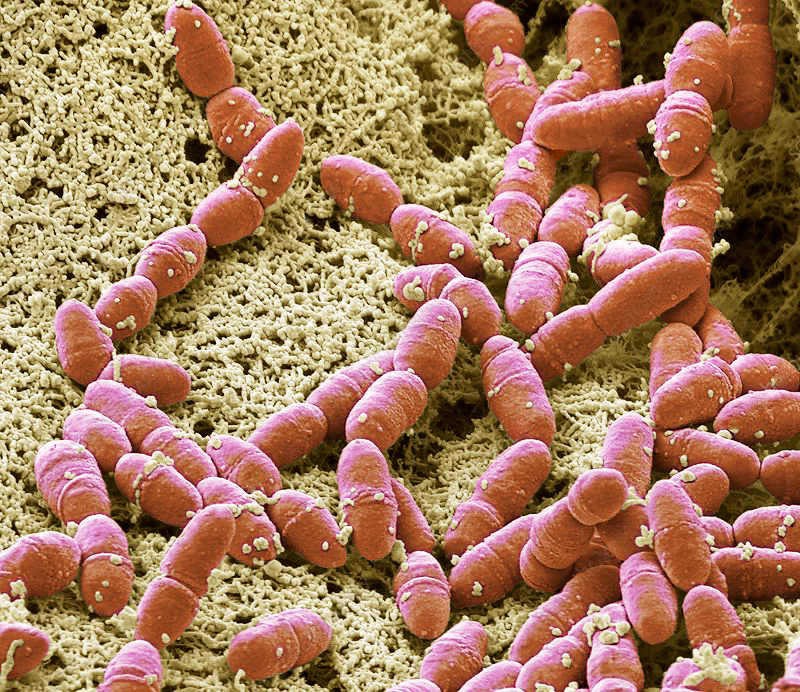

ミュータンスレンサ球菌は、ミュータンスレンサ球菌と呼ばれる7つの近縁種のグループに属します。ミュータンス連鎖球菌は、口や喉、腸の中に生息していますが、歯に好んで付着します。

この小さな微生物は歯の表面に付着する特殊な能力を持っており、糖、特にショ糖だが果糖も摂取すると大量の酸を生成する(Forssten et al.).

これらの糖類は、キャンディーや清涼飲料水、果物など、私たちがよく口にする食品によく含まれています。ストレプトコッカス・ミュータンス菌がこれらの糖を分解すると、歯垢のpHが下がり、エナメル質を溶かす酸性の環境を作り出します。

このプロセスは脱灰と呼ばれ、歯が虫歯になりやすくなる。

ストレプトコッカス・ミュータンスは酸を作るのが得意なだけでなく、酸に耐えることもできる。歯垢中の他のほとんどの細菌よりも低いpHレベルに耐えることができる。このため、競合菌よりも優位に立ち、歯垢のコミュニティを支配することができる。

ストレプトコッカス・ミュータンスはバイオフィルムを形成することもある。バイオフィルムは細菌と細胞外物質の複雑な構造であり、外部の脅威から細菌を守る(Forssten et al.).

バイオフィルムは唾液やフッ素、抗菌剤が届きにくくし、ストレプトコッカス・ミュータンスを殺菌しにくくする。また、唾液や食器を通して、ストレプトコッカス・ミュータンスが歯から歯へ、あるいは人から人へと移動しやすくなります。

ミュータンス連鎖球菌には、むし歯の原因となるいくつかの特徴がある:

- エナメル質表面への付着。ストレプトコッカス・ミュータンスは、アドヘシンと呼ばれる特殊なタンパク質を用いて、獲得したペリクルや他のプラーク細菌に付着することができる。これにより、ストレプトコッカス・ミュータンスはバイオフィルムの一部を形成し、唾液や水で洗い流されにくくなる。

- 酸性代謝産物の産生。ストレプトコッカス・ミュータンスは様々な炭水化物を乳酸などの酸に発酵させることができる。また、ストレプトコッカス・ミュータンス菌は、他の口腔内細菌よりも低いpHレベルに耐えることができます。つまり、ストレプトコッカス・ミュータンス菌は酸性環境でも生存し、増殖することができますが、他の細菌は死滅したり、活性が低下したりします。

- グリコーゲンを蓄える能力。ストレプトコッカス・ミュータンスは、余分なグルコースをグリコーゲンとして細胞内に蓄えることができる。グリコーゲンは多糖類の一種で、炭水化物が不足している時にエネルギー源として利用できる。このためストレプトコッカス・ミュータンスは、エネルギーを外部の炭水化物に依存する他の細菌よりも有利なのである。

- 細胞外多糖を合成する能力。Streptococcus mutansはスクロースだけでなく、グルコースやフルクトースからもEPSを産生する。EPSはグルカン(グルコース単位から作られる)とフルクタン(フルクトース単位から作られる)のどちらかになる。ストレプトコッカス・ミュータンスは、グルコース転移酵素(GTF)とフルクトース転移酵素(FTF)と呼ばれる酵素を使ってEPSを作る。EPSは、ストレプトコッカス・ミュータンス菌がバイオフィルムに付着し、抗菌剤から身を守り、将来使用するための糖質の貯蔵庫を作るのに役立つ。

通常、Streptococcus mutansはう蝕が発症する約6~24ヵ月前に窩洞内に出現する。ストレプトコッカス・ミュータンスは、ストレプトコッカス・ソブリヌスや乳酸菌などの他の細菌と協力して、バイオフィルムのう蝕原性を高めることもある。

しかし、ストレプトコッカス・ミュータンス菌は単独で攻撃するわけではない。カンジダ・アルビカンスという、聞いたことがあるかもしれない別の微生物と手を組むことが多いのだ。カンジダ・アルビカンスは真菌の一種で、口腔内を含む体内の様々な部位に感染症を引き起こす可能性がある。

カンジダ・アルビカンスは歯にもバイオフィルムを形成し、ストレプトコッカス・ミュータンスと共生関係にあるようだ。 (メトワリら、2013).

カンジダ・アルビカンスは、ストレプトコッカス・ミュータンスにグルカンと酸を作るための糖をより多く供給することで、ストレプトコッカス・ミュータンスを助けることができる。ストレプトコッカス・ミュータンス菌は、カンジダ・アルビカンス菌の増殖に有利な酸性環境を作り出すことで、カンジダ・アルビカンス菌を助けます。これらの菌が一緒になると、虫歯の悪循環を引き起こし、歯を修復できないほど傷つけてしまうのです。

カンジダ・アルビカンス 犯罪のパートナー?

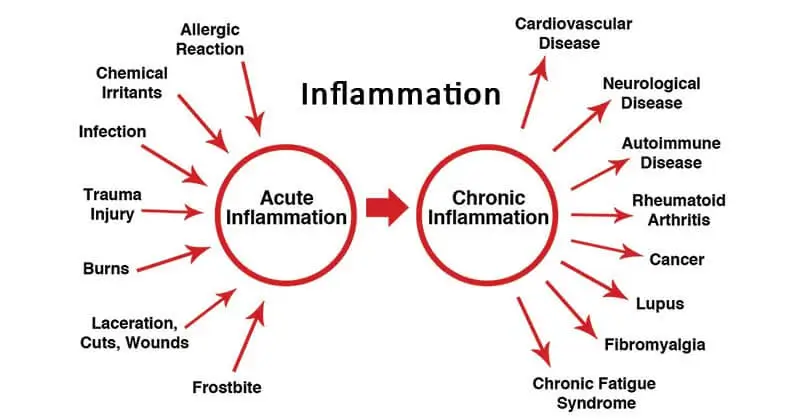

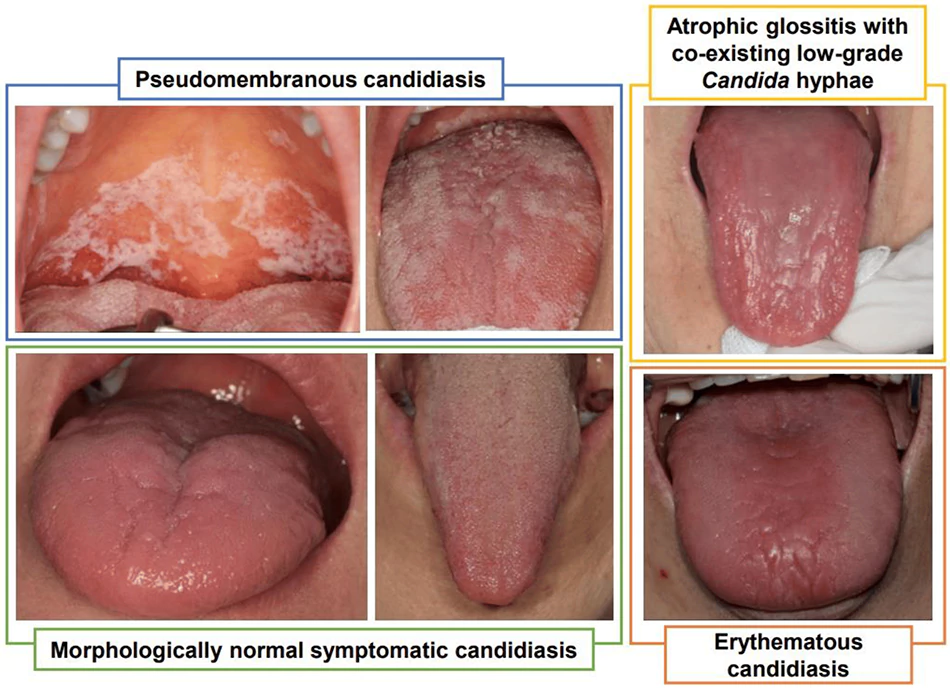

カンジダ・アルビカンス は酵母の一種で、普段は私たちの口や皮膚、腸内に何の問題も起こさずに生息している。しかし、病気や慢性炎症によって免疫力が低下すると、この友好的な真菌が危険な敵になることがある。丸い細胞から菌糸(長いフィラメント)に形を変え、私たちの組織や臓器に侵入し、組織を刺したり貫いたりするのだ。これを カンジダ症治療しなければ命にかかわることもある。

菌糸 また、カンジダは私たちの免疫システムを騙して認識させない。これが、カンジダを完全に駆除することがほとんど不可能な理由である。

しかし、カンジダ・アルビカンスはどのようにして私たちの口の中に足場を築くのだろうか?カンジダ・アルビカンスは、口腔内に生息する他の微生物の助けを借りていることがわかった。歯や歯茎に粘着性の層を形成する連鎖球菌などの口腔内細菌である。カンジダ・アルビカンスはこの層に付着し、細菌とともに増殖することができる。これは共凝集と呼ばれ、カンジダ・アルビカンスが口腔内に定着し、持続するために不可欠なものである。

口腔内細菌は、カンジダ・アルビカンスにとって他にもいくつかの利点をもたらす。口腔内細菌は乳酸を産生し、カンジダ・アルビカンスはこれを餌として利用することができる。また、口腔内細菌はカンジダ・アルビカンスが好む口腔内の酸素濃度を下げる。そして、カンジダ菌の増殖を刺激する物質を分泌する。その見返りとして、カンジダ菌は唾液によって洗い流されたり、私たちが飲み込んだりするのを防いでいるのである。

カンジダ・アルビカンスが好んで協力する細菌のひとつに、虫歯の主犯であるストレプトコッカス・ミュータンスがある。彼らにとってはWin-Winの関係なのだ。

溶連菌は糖から乳酸を生成し、pHを下げてエナメル質を侵食する。また、酸は酵母の成長を助け、酵母は細菌が増殖するための酸素のないゾーンを提供する。さらに、酵母と細菌は互いにくっつき、歯の表面にもくっつき、唾液やブラッシング、抗菌剤から守る保護層を形成する。

これは地獄で作られた完璧なマッチのように聞こえるでしょう?しかし、カンジダ・アルビカンス菌とストレプトコッカス・ミュータンス菌が、単独でいるよりも一緒にいた方が、より大きなダメージを与えるという証拠はあるのだろうか?

答えはイエスだ。

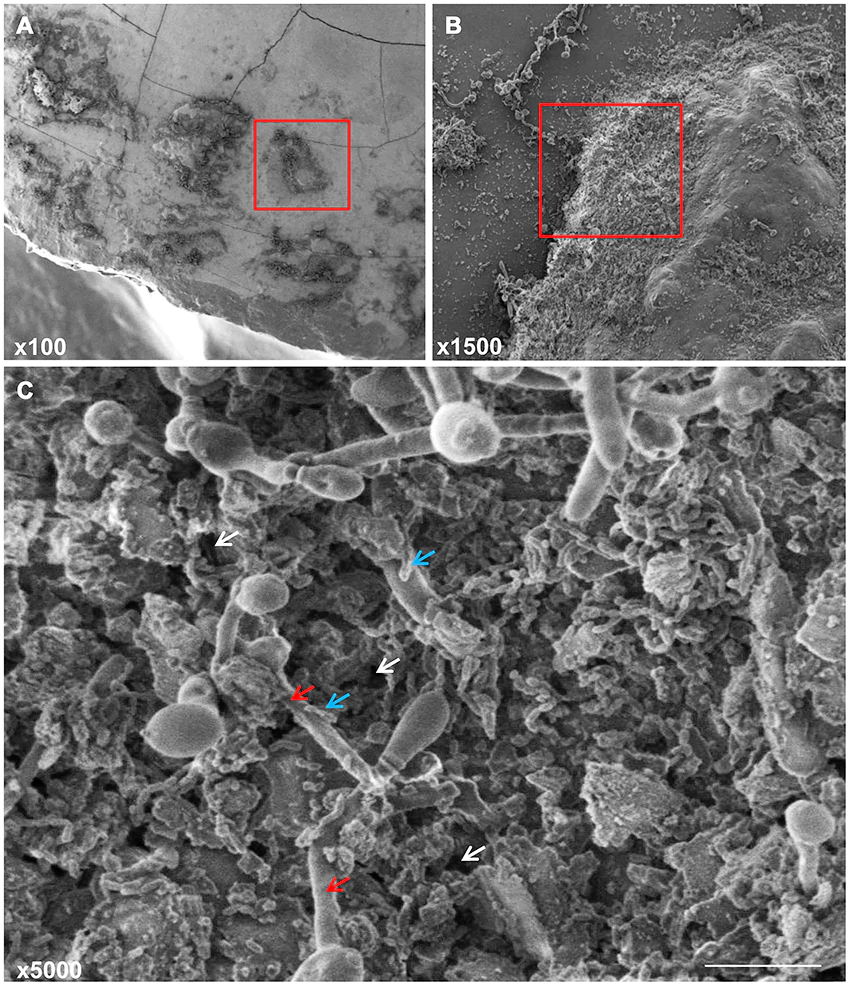

いくつかの研究で、カンジダ・アルビカンスがヒトの歯や人工材料などの異なる表面へのストレプトコッカス・ミュータンスの付着を促進することが示されている(メトワリら、2013).

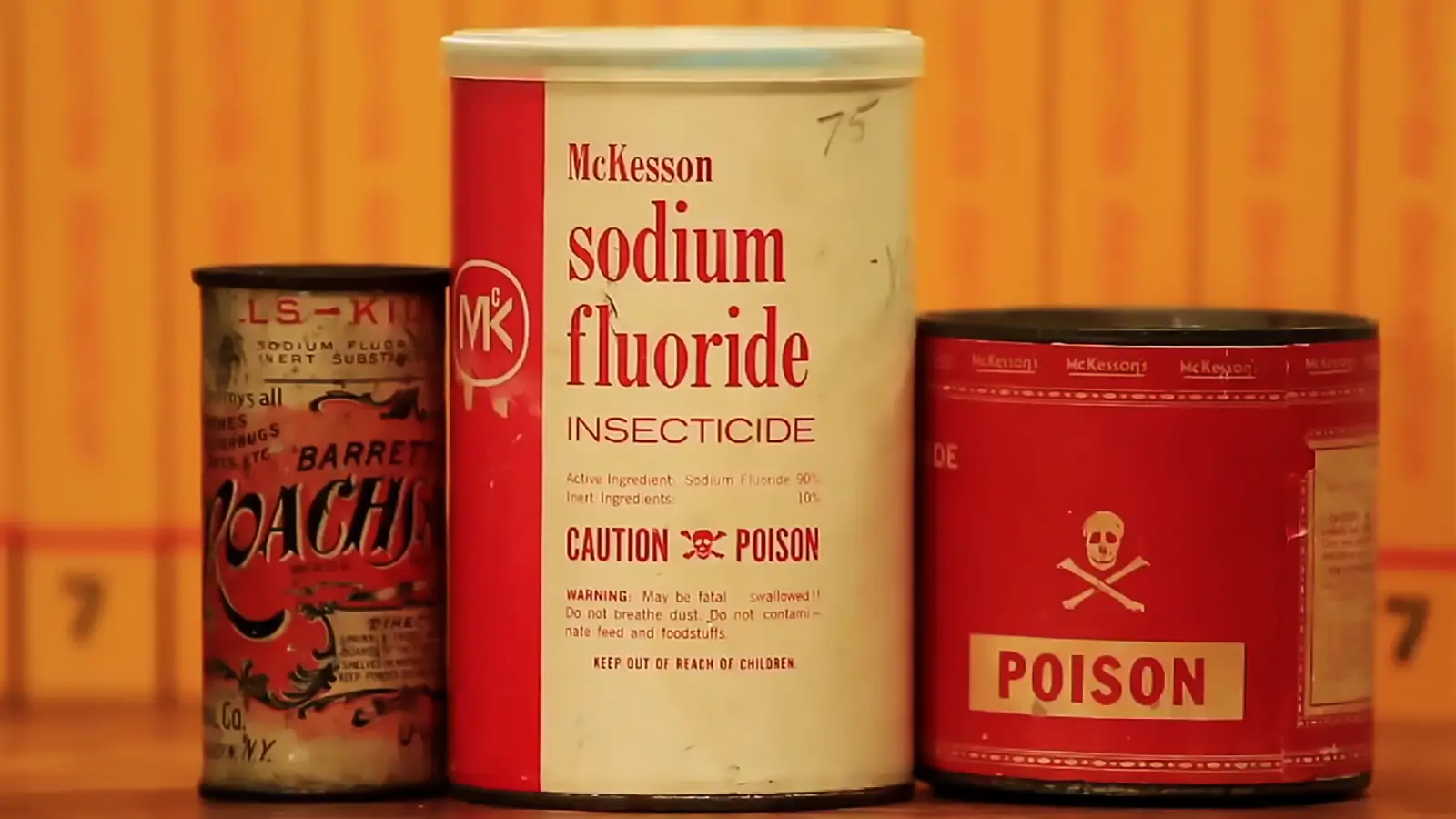

下の画像(図1)を見てもらえばわかるように、バクテリアは糸についたビーズのように酵母のフィラメントに付着している。

さらに、カンジダ・アルビカンスはそれ自体でも酸を産生し、う蝕を引き起こす可能性がある。アンピシリン添加食で飼育され、カンジダ・アルビカンスに暴露されたラットが、カンジダが酸を産生し、耐性を持つという顕著な能力の結果として重度の虫歯を発症したという実験が証明している(クリンケ他、2011). そして、これが動物だけに起こることだと考えているなら、考え直してほしい。

ある臨床研究によると、口腔内にカンジダ・アルビカンスが多い子どもは、むし歯も多いことがわかった(ラジャほか、2010年).

では、このことはあなたとあなたの口腔の健康にとって何を意味するのでしょうか?つまり、口腔内にカンジダ・アルビカンスが存在することを無視してはいけないということです。特に、砂糖の摂取量が多い、口腔衛生状態が悪い、口腔内が乾燥しているなど、う蝕の他の危険因子がある場合は注意が必要です。また、カンジダ・アルビカンス菌とストレプトコッカス・ミュータンス菌の潜在的な相互作用や、両者がどのように互いをより有害にしうるかについても知っておく必要があります。次に歯を磨くときは、細菌だけでなく真菌とも戦っていることを忘れないでください。

食生活と虫歯。

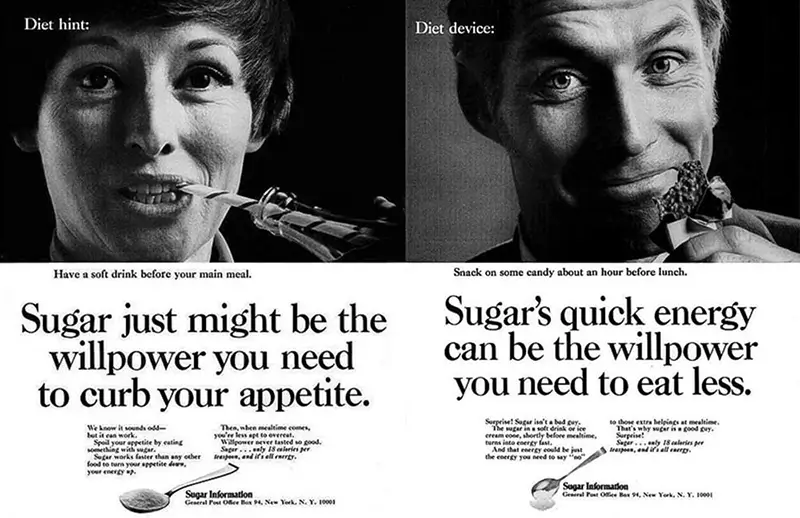

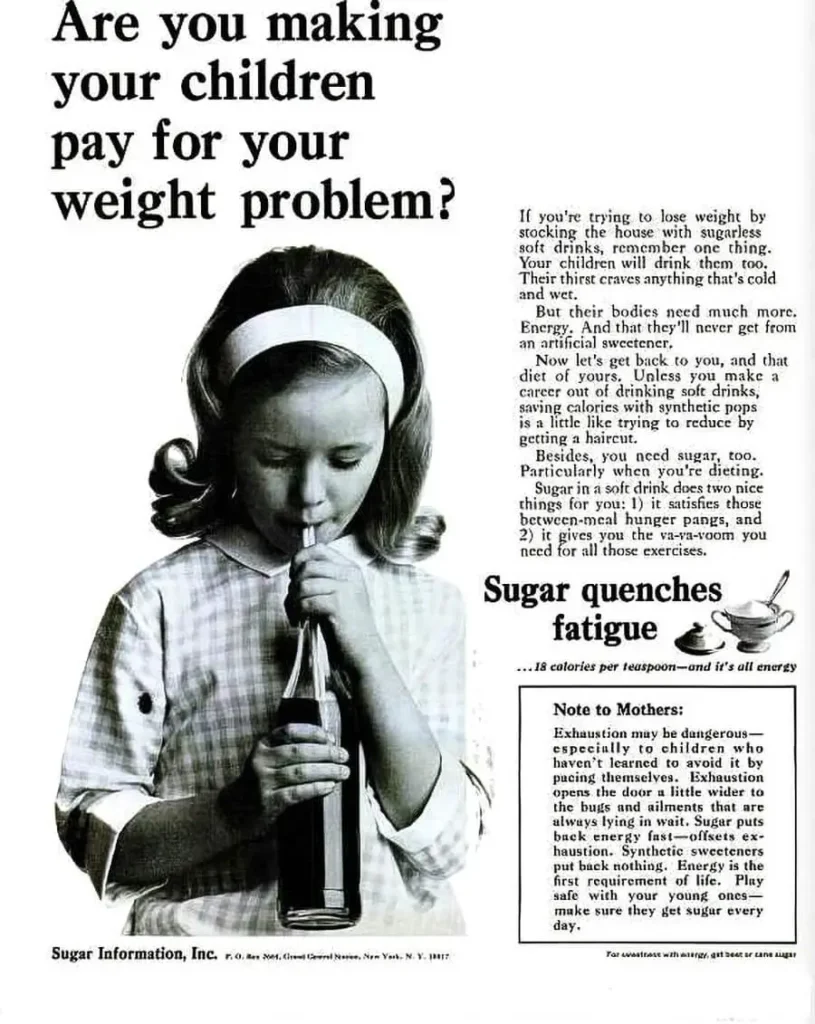

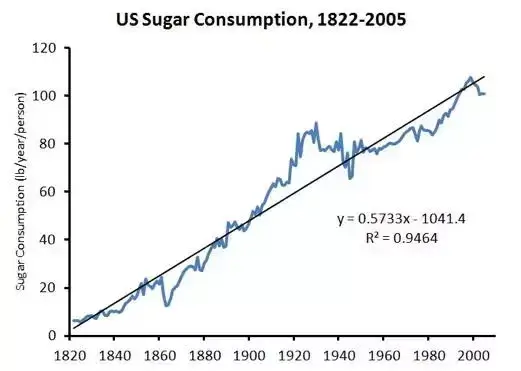

虫歯は多因子性疾患であり、多くの原因があるとお考えかもしれません。また、フッ素を使い、定期的に歯を磨くことで予防できると考えているかもしれない。しかし、これらは砂糖産業の影響による誤解であり、砂糖が虫歯の原因に果たす役割を軽視しているのです。

実は、虫歯の原因はたった一つしかない。シーハム&ジェームズ、2015).

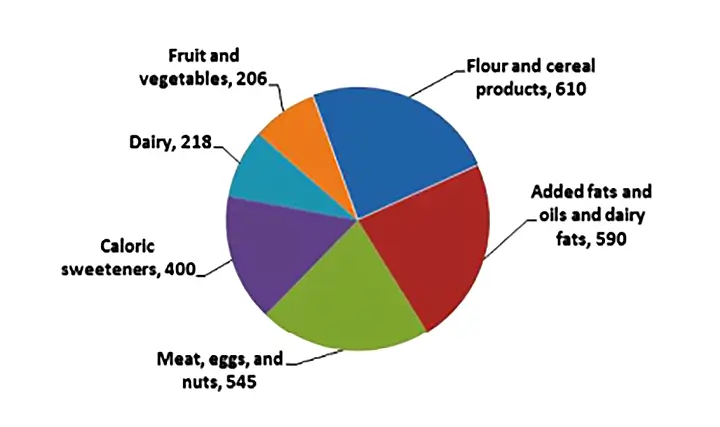

スクロース(食卓糖)、グルコース、フルクトース、ラクトースなど、食べたり飲んだりする糖です。これらの糖類は、口の中の細菌の餌となり、細菌を増殖させ、より多くの酸を産生させます。糖分がなければ虫歯はできません。

つまり、歯にとって安全な砂糖の摂取量はないということです。虫歯を予防する唯一の方法は、砂糖の摂取をできるだけ避けるか、最小限に抑えることです。

世界保健機関(WHO)は、遊離糖の摂取量を1日の総エネルギー摂取量の10%未満に抑えることを推奨している(世界保健機関 WHO、2017年). 遊離糖とは、製造者、調理者、消費者が食品や飲料に加える糖のことで、蜂蜜、シロップ、果汁、濃縮果汁に自然に含まれる糖も含まれる。

WHOはまた、遊離糖の摂取量を1日の総エネルギー摂取量の5%未満にさらに減らすことで、歯の健康にさらなる効果があることを示唆している。

しかし、ほとんどの人はこれらの推奨量をはるかに上回る糖分を摂取している。WHOによると、2016年の世界平均遊離糖摂取量は総エネルギー摂取量の9.9%だった。アフリカやアメリカ大陸など、15%を超える地域もある。このことは、虫歯が世界的な流行であり、あらゆる年齢層や背景を持つ人々に影響を及ぼしている理由を説明している。

糖分を控えることで、歯を虫歯から守るだけでなく、全身の健康と幸福を増進することができる。に含まれる隠れた糖分に注意する必要がある 加工食品 清涼飲料水、キャンディー、ケーキ、クッキー、シリアル、ソース、ヨーグルトなど。栄養表示ラベルをよく読み、砂糖の添加量が少ないか、まったく添加されていない製品を選ぶ必要があります。食間の甘いスナックや飲料の摂取を制限する必要があります。ジュースやドライフルーツではなく、新鮮な果物や野菜をもっと食べる必要があります。また、甘い飲み物ではなく、水や無糖の紅茶やコーヒーを飲むようにしましょう。

すべての砂糖が同じように有害なわけではない。

ショ糖は歯にとって甘い敵だ。虫歯の原因菌のエサになるだけでなく、エナメル質に粘着性のある酸性の要塞を築く手助けをする。

一般的な食卓糖であるショ糖は、私たちの食生活の中で最も虫歯の原因となる炭水化物であるという特殊な性質を持っている。スクロースは、ストレプトコッカス・ミュータンス(Forssten et al.).

さまざまな炭水化物の中で、ショ糖はEPS産生を刺激するのに最も効果的である。

EPSは 細胞外多糖類EPSとは、細菌が産生し、細胞外に放出する糖である。EPSは歯垢の中に多く含まれている。EPSは、酸や糖が歯のエナメル質に到達するのをブロックするシールドのような役割を果たすと思うかもしれない。しかしそうではない。EPSは拡散を阻止する力が弱いため、物質がEPSを簡単に通り抜けてしまうのだ。つまり、EPSは拡散を防ぐことで歯を虫歯から守っているわけではないのだ。むしろその逆です。EPSはバクテリアの餌となり、歯を虫歯になりやすくしてしまうのです。

EPSの中には水に溶けないものもある。

これらのEPSは発酵性糖類の豊富な供給源であり、細菌はこれを利用して歯のエナメル質を傷つける酸を生成することができる。

また、水に溶けないEPSは、細菌が歯に付着するのを助け、ブラッシングやフロスで細菌を取り除くのを難しくします。

ミネラル不足。

ミネラル不足はエナメル質の形成と構造、ひいてはその物理的性質に影響を及ぼす可能性がある(ザモイダら、2023年).

エナメル質は歯冠の一番外側の層で、高度にミネラル化されており、強度と耐性を高めるミネラルを多く含んでいます。

エナメル質は、皮膚や骨のような生きた組織ではない。胚の中で歯が形成される歯胚形成の過程で発達します。一度歯が生えてしまうと、エナメル質は成長も再生もできません。つまり、エナメル質は一度なくなると永久になくならないので、しっかりケアする必要があるのです。

しかし、そもそもなぜエナメル質がこれほど硬く、耐久性があるのだろうか?その答えは、ミネラル組成にある。ミネラルはエナメル質の形成と機能において重要な役割を果たしており、酸、細菌、研磨剤など、口腔内に現れる様々な物質に対するエナメル質の反応にも影響を与える可能性があります。

エナメル質は、主に以下のような結晶でできている。 ヒドロキシアパタイトエナメル質はカルシウムとリン酸塩で構成されている。しかし、エナメル質にはマグネシウム、亜鉛、銅などの他のミネラルも微量に含まれている。 (ザモイダら、2023年).

これらのミネラルは、エナメル質の形成と機能において重要な役割を果たしており、エナメル質が酸、細菌、研磨剤など、人の口の中に現れるさまざまな物質に対してどのように反応するかにも影響を及ぼす可能性がある。

例えば、マグネシウムは、適切な形状のハイドロキシアパタイト結晶の生成に関与するアルカリホスファターゼと呼ばれる酵素の活性に影響を及ぼす可能性がある。マグネシウムはまた、リン酸カルシウムの非結晶化形態から結晶化形態への移行を阻害することができ、これはエナメル質の構造と硬度に影響する。マグネシウムはまた、エナメル質の有機マトリックス(クリムシュコら、2018)

亜鉛は、カリクレイン4、アルカリホスファターゼ、Krox 25およびKrox 26転写因子、エナメリシンなど、エナメル質の形成に関与する多くの因子やタンパク質の代謝に関与している。亜鉛はまた、エナメル質表面に保護層を形成することで、酸による攻撃からエナメル質を保護することができる。亜鉛は正常なエナメル質の形成に不可欠で、不足するとエナメル質が弱くなります。しかし、亜鉛の摂りすぎは、ハイドロキシアパタイト結晶の成長を阻害したり、変化させたりするため、有害な場合もあります。

ラットを使った研究では、妊娠中の母親の食事が、その子供の歯の硬組織のミネラル含有量に影響を与えることが示されている。母親がマグネシウムと亜鉛の摂取量が少ないと、子供の歯に含まれるこれらのミネラルの量も少なくなる。その結果、子供の歯はむし歯やその他の病的要因に侵されやすくなる。

銅イオンは歯垢の形成、エナメル質の酸溶解性、エナメル質の再石灰化を抑制することができる。銅はまた、バクテリアの主要なチオール基を酸化させることで、バクテリアの増殖と活性を防ぐことができます。

銅は、歯の表面に不溶性のリン酸銅層を形成することで、エナメル質の脱灰を防ぎます。この層はエナメル質からのカルシウムの損失を減らし、結晶構造を安定させるバリアとして機能します。つまり、歯の周囲の溶液中に銅が多ければ多いほど、エナメル質中のカルシウムは多くなり、溶けにくくなります。

銅には、口腔の健康に役立つ他の効果もあります。例えば、プロコラーゲンNプロテイナーゼ、グルコシルトランスフェラーゼ、ゼラチナーゼAおよびBなど、エナメル質マトリックスのタンパク質を分解するいくつかの酵素を阻害することができます。これらの酵素はエナメル質の形成と成熟に関与しており、これらの酵素を阻害することでエナメル質の耐久性を高めることができます。

この研究では (ザモイダら、2023年)、健康な歯のエナメル質と摩耗した歯のエナメル質の異なる層におけるカルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)の含有量を比較しようとした。

以下は主な調査結果である:

- 彼らは、in vivoとin vitroの両方で、ひどく摩耗した歯列と健康な歯の全層における亜鉛の平均量に統計的に有意な差があることを発見した。このことは、摩耗によってエナメル質から亜鉛が失われるか、あるいは亜鉛が摩耗に対してエナメル質を保護する効果があることを意味している。

- また、エナメル質のある深さにおけるマグネシウムと亜鉛の含有量に強い正の関係があることもわかった。このことは、これら2つのミネラルがエナメル質の形成や機能において同じような役割を担っているか、あるいはエナメル質におけるお互いの取り込みや保持に影響を及ぼしている可能性があることを意味している。

- 彼らは、in vivoとin vitroの両方で、健康な歯の表層と比較して、ひどく摩耗した歯列の銅の量に有意な差があることを検出した。このことは、摩耗によってエナメル質中の銅が枯渇または濃縮される可能性があること、あるいは銅がエナメル質の耐摩耗性や感受性に影響を及ぼす可能性があることを意味している。

結論として、この研究は、亜鉛代謝がエナメル質の形成に重要な役割を果たし、歯の萌出後のエナメル質の耐摩耗性に影響を及ぼす可能性を示唆している。

また、マグネシウム、亜鉛、銅は、互いに、またエナメル質の構造と機能に影響を与える他の因子と複雑な相互作用をしている可能性も示している。

微量ミネラル。

微量ミネラル 微量ミネラルとは、体内や環境に存在するごく少量のミネラルのことである。微量ミネラルの例としては、亜鉛、銅、鉄、セレンなどがある。

微量ミネラルはエナメル質に存在し、その形成や構造に影響を与える。

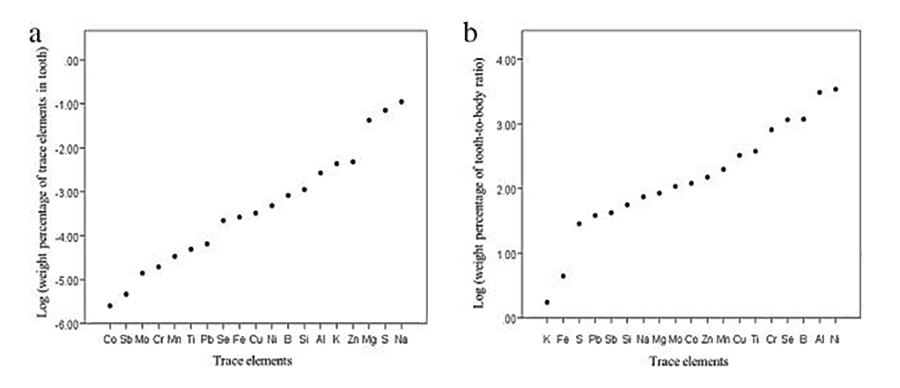

しかし、歯のエナメル質に含まれる微量元素は、体の他の部分に比べてどれくらい多いのだろうか?この疑問に答えるため、科学者たちはある研究(ガディミら、2013)を様々な理由で抜歯された38本のヒトの歯で測定した。彼らはエナメル質サンプル中の19種類の微量元素の濃度を測定した。

その結果、クロム、モリブデン、コバルト、アンチモンなどの微量元素の濃度が非常に低いことがわかった。これらの微量元素はエナメル質のサンプルではほとんど検出されなかった。他の微量元素は亜鉛、ナトリウム、硫黄のように非常に高濃度であった。これらの微量元素はエナメル質試料中に豊富に含まれていた。

しかし、これらの濃度は人体の平均元素組成と比べてどうなのだろうか?

この研究では、カリウムや鉄など、いくつかの微量元素はエナメル質と体内で同じような濃度であることがわかった。これらの微量元素は全身に均等に分布していた。

唾液に最も多く含まれる微量元素(Na、Mg、K、Zn)は、歯のエナメル質に最も多く含まれる微量元素でもある(Borellaら 1994; Sighinolfiら 1989)。

その他の微量元素では、硫黄、アンチモン、鉛、ケイ素、ナトリウム、マグネシウム、モリブデン、コバルト、亜鉛、マンガン、銅、チタン、クロム、セレン、ホウ素、アルミニウム、ニッケルなどが体内よりもエナメル質で濃度が高かった。これらの微量元素はエナメル質中で1(硫黄、アンチモン、鉛、ケイ素、ナトリウム、マグネシウム)、2(モリブデン、コバルト、亜鉛、マンガン、銅、チタン、クロム)、または3桁(セレン、ホウ素、アルミニウム、ニッケル)濃縮された。

最も顕著な違いはニッケルであった。ニッケルはエナメル質に、体内のおよそ3500倍も多く含まれていた。つまり、ニッケルはエナメル質に非常に集中していたのである。

微量ミネラルの欠乏は、エナメル質の健康と機能に影響を及ぼす可能性がある。例えば、いくつかの微量元素は、エナメル質の結晶学的特性、ひいては物理的特性に影響を及ぼす可能性がある。

治療と課題

失った歯を補うのにいくらかかるかご存知ですか?虫歯は、世界で最もお金のかかる病気のひとつです。何百万人もの人々、特に子供たちが罹患し、痛み、感染、歯の喪失につながります。

フッ素入り歯磨き粉で歯を磨き、定期的にフロスを使えば、むし歯から歯を守るのに十分だと思うかもしれません。しかし、それが全てではありません。

むし歯は、バイオフィルムと呼ばれる粘着性の層を歯に形成する細菌によって引き起こされます。バイオフィルムは、唾液や歯ブラシ、フッ素から細菌を守る要塞のようなものです。また、細菌が酸を産生することで、エナメル質が侵食され、虫歯になります。

では、どうすればこのバイオフィルムを破り、細菌による歯へのダメージを食い止めることができるのだろうか?

科学者たちは、バイオフィルムそのものを標的にすることで、う蝕と闘う新しい方法を模索してきた。その戦略のひとつが抗菌ペプチドの利用である。抗菌ペプチドは私たちの細胞を傷つけることなく細菌を殺すことができる天然物質である。このペプチドの一例が ヒスタチン唾液に含まれ、幅広い抗菌活性を持つ。

科学者たちが研究してきたもうひとつの戦略は、細菌がバイオフィルムマトリックスを構築するために使用する糖の一種であるエキソ多糖の阻害剤を使用することである。この糖を阻害することで、バイオフィルムの形成と増殖を防ぐことができる。これらの阻害剤とフッ化物を組み合わせることで、バイオフィルム中のエキソ多糖と酸の量を減少させることができることを示した研究もある。

このように、バイオフィルムを標的としたう蝕の予防と治療には、多くの有望なアプローチがある。しかし、それらを臨床で使用できるようになるまでには、まだ長い道のりがある。

それまでは、フッ素入りの歯磨き粉で1日2回ブラッシングし、毎日フロスを使い、マウスウォッシュを使用し、甘い食べ物や飲み物を控え、定期的に歯科医を受診するという、口腔衛生の基本的なルールを守り続けなければなりません。最も重要なのは食生活です。カロリーの3~5%以上を遊離糖から摂取しないようにし、ミネラル不足を改善する。.

自然界にはハチミツ以外の遊離糖はなく、すべての農産物は微量ミネラルを含む有機農産物である。

また、マウスウォッシュで細菌を殺菌し、バイオフィルムや歯垢を溶かすことも重要な要素のひとつである。ブラッシングだけでは十分ではありません。

非常に強力な天然の無毒性物質がある。 ファイトケミカル, 抗酸化物質などは、カンジダとバクテリアの両方と戦うのに適した物質で、自家製の天然マウスウォッシュに使用できる。同時に、これらは 抗酸化物質が多い と 抗炎症 炎症を起こした歯ぐきをサポートする。

詳しくはこちらの記事をご覧いただきたい。 自家製の天然マウスウォッシュ: 実証済み、より強力で毒性が低い.

まとめると、自分の口腔を守るために何ができるかということだ。 健康を維持し、砂糖の影響を避ける?いくつかのヒントがある:

- 遊離糖の摂取を制限する 平均的な成人の場合、ティースプーン12杯分、約50グラムです。可能であれば、1日あたりティースプーン6杯分、約25グラムに相当する5%未満を目指しましょう。理想は3%です。

- 他の種類の砂糖、理想的にはスクラロースの代わりにデーツシュガーのような自然食品全体の代用品を使う。

- フッ素入りの歯磨き粉で1日2回歯を磨き、歯と歯茎についた歯垢や細菌を取り除くために毎日フロスを使いましょう。

- 定期的に歯科医を訪れ、検診と専門的なクリーニングを受け、口腔内の問題を予防・治療しましょう。

- 喫煙を避ける、 飲酒 過度なダイエット ORACスコアが低い 栄養不足を避けている。 炎症誘発性食品 慢性的な炎症を引き起こし、そのリスクを増大させるからである。 口腔がんとがん全般のリスク そして、歯茎や全身に炎症を起こし、口腔鵞口瘡やカンジダ症になる。

- カンジダの侵入を防ぐために免疫システムをサポートし、口腔内に鵞口瘡や歯茎の炎症がある場合は、医師の治療を受ける。

- 洗口液で細菌やカンジダを殺菌し、バイオフィルムや歯垢を溶かす。

- ミネラル不足を改善する。

これらの簡単なステップに従うことで、健康的な笑顔と健康的な生活を楽しむことができます。砂糖は甘いかもしれませんが、お口の健康にとっては酸っぱいものでもあります。賢く、賢い選択をしましょう!

よくある質問

参考文献:

- Jørn、ペースタ"を使用した、B.J.,Stokes,L.N.,オS.,&Dewhirst、オプトエレクトロニクス(2005). を定義する正常細菌叢の口腔. 臨床微生物学,43(11),5721-5732. https://doi.org/10.1128/jcm.43.11.5721-5732.2005

- Forssten,S.D.,Björklund,M.,&Ouwehand,A.C.(2010). Streptococcus mutans,齲蝕やシミュレーションモデルです。 栄養,2(3),290-298. https://doi.org/10.3390/nu2030290

- Metwalli会、カーンは、Krom,B.P.&Jabra-Rizk,M.A.(2013). Streptococcus mutans,Candida albicansの人口:粘着状態です。 PLOS Pathogensは、9(10),e1003616. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1003616

- Sheiham, A., & James, W. P. (2015).食事とう蝕:The Pivotal Role of Free Sugars Reemphasized.Journal of dental research, 94(10), 1341-1347. https://doi.org/10.1177/0022034515590377

- Klinke, T., Guggenheim, B., Klimm, W., & Thurnheer, T. (2011).カンジダ・アルビカンスに関連したラットのう蝕。 齲蝕研究, 45(2), 100-106. https://doi.org/10.1159/000324809

- Raja, M., Hannan, A., & Ali, K. (2010).口腔カンジダルの保菌と小児のう蝕との関連性。Caries Research, 44(3), 272-276. https://doi.org/10.1159/000314675

- 世界保健機関WHO.(2017).砂糖とう蝕 www.who.int. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sugars-and-dental-caries

- Zamojda,E.,Orywal、Mroczko,B.,&Sierpińska,T.(2023年). 微量元素の歯のエナメル質の潜在的な因子の先端歯のです。 鉱物13(1),125. https://doi.org/10.3390/min13010125

- Ghadimi, E., Eimar, H., Marelli, B., Nazhat, S. N., Asgharian, M., Vali, H., & Tamimi, F. (2013).微量元素は歯のエナメル質の物理的性質に影響を与える。SpringerPlus, 2, 499. https://doi.org/10.1186/2193-1801-2-499

- 町,E.,公園,Y.,Kim,K.Y.,漢,D.,Kim,H.S.,クォンサン,J.,&Ahn,H.(2021年). 臨床的特徴と関連性の口腔カンジダバイオフィルムに舌塗沫標本. 雑誌の菌類,7(2),77. https://doi.org/10.3390/jof7020077

- Klimuszko,E.,Orywal、Sierpinska,T.,Sidun,J.,&Golebiewska,M.(2018年). 評価カルシウムとマグネシウムの内容歯のエナメル質な病理変化をin vitroでの予備的研究です。 歯科学, 106(4),369-376. https://doi.org/10.1007/s10266-018-0353-6

関連記事

栄養と健康について何か質問はありますか?

ぜひご意見をいただき、次回の投稿でお答えしたいと思います。皆様のご意見とご意見に感謝しており、すぐにご連絡をお待ちしております。私もあなたを招待します フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。

この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。

– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

医療上の免責事項

GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。

認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。

医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。

編集者のおすすめ –

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

最新記事 -

プラントベースのニュース

-

10 Oil-Free Vegan Recipes – From Peanut Curry To Banana Bread

on 8月 28, 2025

-

Plant-Based Food Market Could Triple In Value By 2035, Says New Report

on 8月 28, 2025

-

10 Money Saving Vegan Food Hacks

on 8月 28, 2025

-

Meat Industry Executive Says UK Megafarms ‘Aren’t Particularly Big’

on 8月 27, 2025

-

The Health Benefits Of Kidney Beans – And 8 Recipes To Try

on 8月 27, 2025

-

Oscar Mayer Debuts Pack Of Plant-Based And Animal-Based Hot Dogs For ‘Everybun’

on 8月 26, 2025

-

Polenta Topped With Cannellini Bean Stew

on 8月 26, 2025

トップヘルスニュース — ScienceDaily

- Cannabis for coping? Why it may trigger paranoiaon 8月 28, 2025

Using cannabis to self-medicate comes with hidden dangers—new research shows these users face higher paranoia and consume more THC. Childhood trauma further amplifies the risks, especially emotional abuse, which strongly predicts paranoia.

- This simple diet could help protect memory, even with Alzheimer’s geneson 8月 28, 2025

A Mediterranean-style diet was linked to lower dementia risk, especially in people with high-risk Alzheimer’s genes. The strongest benefits were seen in those with two APOE4 copies, showing diet may help offset genetic vulnerability. Researchers say food may influence key metabolic pathways that protect memory and cognitive function.

- More likely to be struck by lightning than get tetanus. So why the boosters?on 8月 27, 2025

Researchers propose that the U.S. could safely drop adult tetanus and diphtheria boosters, saving $1 billion annually, since childhood vaccinations provide decades of protection. Evidence from the U.K. shows that skipping boosters has not led to higher disease rates.

- The hidden DNA organizer linking fertility and canceron 8月 27, 2025

Scientists at Kyoto University have uncovered a hidden protein complex that organizes DNA in sperm stem cells, a discovery that reveals surprising ties between fertility and cancer. When this protein, called STAG3, is missing, sperm stem cells cannot mature properly, leading to infertility in mice. Even more intriguing, the same protein is found in high levels in certain immune cells and cancers, and blocking it slowed tumor growth in the lab.

- Scientists crack indole’s toughest bond with copper, unlocking new medicineson 8月 26, 2025

Scientists have cracked one of chemistry’s toughest challenges with indoles, using copper to unlock a spot once thought too stubborn to change. The discovery could pave the way for easier, cheaper drug development.

- The surprising reason x-rays can push arthritis patients toward surgeryon 8月 26, 2025

Knee osteoarthritis is a major cause of pain and disability, but routine X-rays often do more harm than good. New research shows that being shown an X-ray can increase anxiety, make people fear exercise, and lead them to believe surgery is the only option, even when less invasive treatments could help. By focusing on clinical diagnosis instead, patients may avoid unnecessary scans, reduce health costs, and make better choices about their care.

- The common cold’s unexpected superpower against COVIDon 8月 26, 2025

A nationwide study found that recent colds caused by rhinoviruses can give short-term protection against COVID-19. Children benefit most, as their immune systems react strongly with antiviral defenses, helping explain their lower rates of severe illness.

パブメッド、 #ビーガンダイエット –

- Can Dietary Supplements Be Linked to a Vegan Diet and Health Risk Modulation During Vegan Pregnancy, Infancy, and Early Childhood? The VedieS Study Protocol for an Explorative, Quantitative,…on 8月 28, 2025

As veganism becomes more popular, the number of vegan pregnant women and children is steadily increasing. During vegan pregnancy and early childhood, there is a high risk for nutrient deficiencies that may impair child development. External factors, such as healthcare advice, social networks, and social environments, that affect the diet of vegan pregnant women, parents, and their children, as well as their approach towards dietary supplementation, have not yet been investigated. Various […]

- Vegan and Plant-Based Diets in the Management of Metabolic Syndrome: A Narrative Review from Anti-Inflammatory and Antithrombotic Perspectiveson 8月 28, 2025

Metabolic syndrome (MetS) is defined by a combination of metabolic abnormalities, such as central obesity, insulin resistance, hypertension, and dyslipidemia, and significantly increases the risk of cardiovascular diseases and type 2 diabetes. The high prevalence of MetS is a public health concern, necessitating rapid identification and intervention strategies to prevent this emerging epidemic. Diagnosing MetS requires the presence of three or more of these abnormalities, underscoring the […]

- Risk of Osteoporosis and Anemia in Plant-Based Diets: A Systematic Review of Nutritional Deficiencies and Clinical Implicationson 8月 22, 2025

The global shift toward plant-based diets is accelerating, driven by growing awareness of health, environmental, and ethical concerns. While these diets are linked to reduced risks of chronic diseases, emerging evidence highlights potential nutritional deficiencies, particularly in calcium, iron, and vitamin B12, that may compromise bone and hematologic health. This systematic review investigates the relationship between strict plant-based dietary practices and the risks of anemia and…

- Dietary guidance on plant-based meat alternatives for individuals wanting to increase plant protein intakeon 8月 21, 2025

A new generation of plant-based meat alternatives (PBMAs) has entered the mainstream. These products contain concentrated sources of plant protein and are formulated to mimic the taste and texture of their meat-based counterparts, especially red meat. The increased availability of these products coincides with calls from health agencies to increase the dietary plant-to-animal protein ratio for health and environmental reasons. The role of PBMAs in achieving the goal of consuming more plant…

- Vegan diet and nutritional status in infants, children and adolescents: A position paper based on a systematic search by the ESPGHAN Nutrition Committeeon 8月 17, 2025

Vegan and other plant-based diets are becoming increasingly popular in the paediatric age group. There is limited evidence in the current medical literature to determine whether a vegan diet is adequate for children, since the currently available society position papers are based on narrative reviews and expert opinion. Updated evidence-based recommendations are needed to guide clinical practice. This position paper presents findings from a literature review performed using a systematic […]

ランダムな投稿 –

おすすめの投稿 -

PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –

- Revisiting Spectrophotometric Methods in the FoodOmics Era: The Influence of Phytochemicals in the Quantification of Soluble Sugars in Plant-Based Beverages, Drinks, and Extractsby Ana Reis on 8月 28, 2025

The rising prevalence of diet-related diseases is driving consumers to adopt healthier, plant-based diets. Aware of this consumer trend, the Food Industry is investing in innovative, tasty, plant-based foods with added nutraceutical value. However, health-promoting phytochemicals are often found in foods with a high content of natural sugars that are readily absorbed, undermining their health benefits. To ensure proper labelling and support consumers in their choices for healthier foods, the…

- Tooth Decay: Genetic and Epigenetic Insights Driving the Development of Anti-Caries Vaccinesby Inès Bouaita on 8月 28, 2025

Dental caries is now recognised as a multifactorial disease shaped by complex interactions among genetic, epigenetic, microbiological, environmental, and social factors. This narrative review synthesises recent findings on the influence of genetic and epigenetic factors on caries susceptibility, exploring implications for personalised prevention strategies, including novel vaccine approaches. Numerous gene polymorphisms in pathways related to enamel formation, saliva composition, immune…

- Impact of Dietary Patterns on the Lipidemic Profile and the Cardiovascular Risk in Stage 1 Hypertension: A Post Hoc Analysis of the HINTreat Trialby Anastasios Vamvakis on 8月 28, 2025

Background/Objectives: In hypertension (HTN), lifestyle modification is important for controlling blood pressure (BP) and lipidemic profile. The HINTreat trial showed that an anti-inflammatory diet was associated with improved endothelial function, after six months of intensive nutritional treatment. Methods: This post hoc analysis of the HINTreat trial examined how adherence to various nutritional patterns like the Mediterranean Diet (MedDiet), the Dietary Approaches to Stop Hypertension […]

- The Bacterial Composition of the Gut Microbiota of Mexicans with Overweight and Obesity: A Systematic Reviewby María Alejandra Samudio-Cruz on 8月 28, 2025

The role of the gut microbiota in obesity has been extensively studied worldwide, but research in Mexican populations is still limited. This is particularly important given the high obesity rates in Mexico, despite a traditional diet rich in diverse, plant-based foods. We conducted a systematic review of studies examining the gut microbiota in obese Mexican children and adults. The literature search was conducted in the Medline, CINAHL, SciELO, Redalyc and Web of Science databases. The […]

- Association of Meat Attachment with Intention to Reduce Meat Consumption Among Young Adults: Moderating Role of Environmental Attitudeby So-Young Kim on 8月 28, 2025

Background/Objectives: Sustainability discussions are increasingly highlighting the environmental and health impacts of meat production and consumption. The study aimed to analyze how meat attachment influences the intention to reduce meat consumption among young adults, considering the moderating role of environmental attitude. Methods: An online survey was conducted from 27 April to 1 May 2022, among young Korean adults in their 20s, and 1478 responses were collected. The survey […]

- Validation of KIDMED 2.0 PL-Mediterranean Diet Quality Index for Polish Children and Adolescentsby Julia Bober on 8月 28, 2025

CONCLUSIONS: The KIDMED 2.0 PL is a valid and reliable tool for evaluating diet quality and Mediterranean dietary adherence in the Polish pediatric population.