自然界には精製された砂糖や脂肪は存在しません。私たちの脳は、この 2 つの組み合わせを一度に経験して、過食症に陥ることはありませんでした。

ミロス ポキミカ

によって書かれた: ミロス ポキミカ

医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。

2023年10月12日更新楽しみのために食べることは何も新しいことではありません。過食症は何も新しいことではありません。過剰な食べ物を食べて過食する能力です。

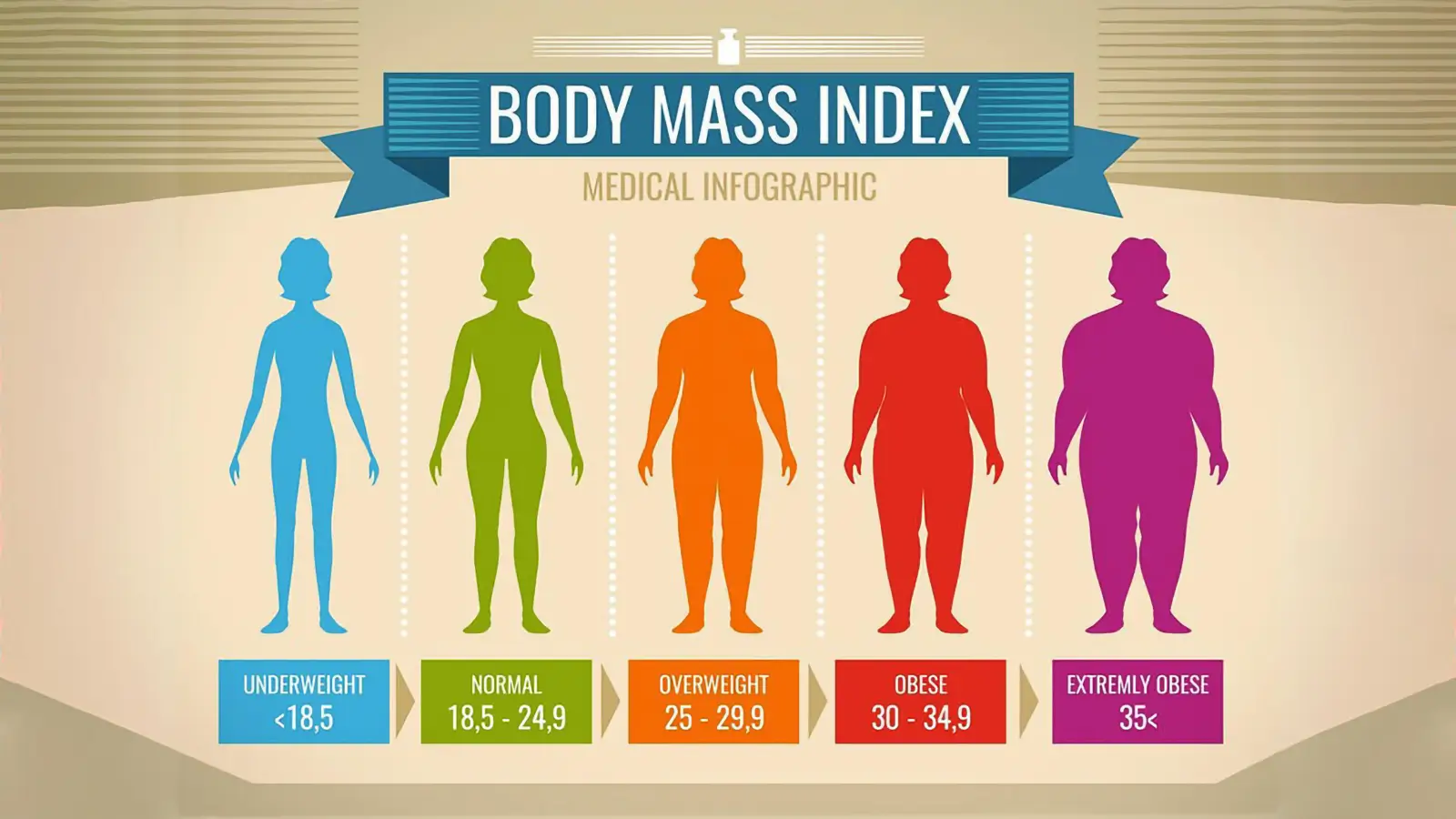

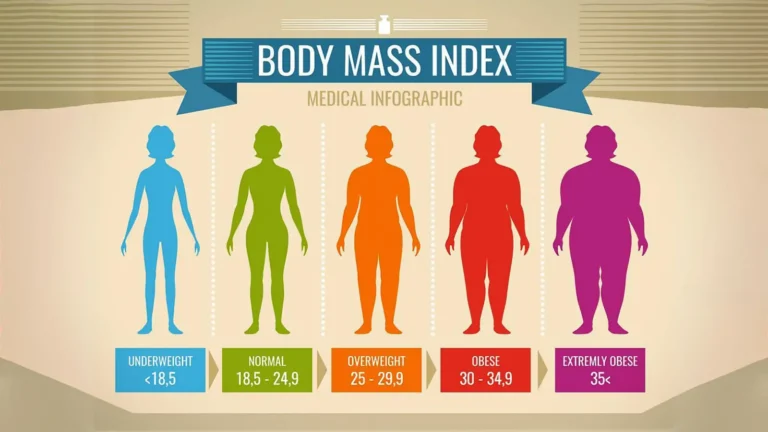

過食症 (BED) は摂食障害の一種で、現在では正式に診断名として認められています。世界人口の 2% 近くが罹患しており、高コレステロールや糖尿病など、食事に関連したさらなる健康問題を引き起こす可能性があります。

摂食障害と摂食障害は食べ物だけに関係するものではないため、精神障害として分類されます。人々は通常、より深い問題や別の心理的状態に対処するためにそれらを発達させます。 不安や憂鬱。米国で最も一般的なタイプの摂食障害は過食症です。過食症に苦しむ人々は、しばしば制御不能に陥り、一度に大量の食物を摂取します(過食症と呼ばれます)。過食症の人は、他の摂食障害の人とは異なり、過食後に食べ物を吐きません。研究によると、男性と女性は同じ割合で過食症を経験しています。

過食は人間の自然な一部分です。私たちは社交的な場(例:クリスマスランチ)で食べ過ぎたり、一人で食べ過ぎたり(例:Netflixとテイクアウトの夜)することがあります。過食は、自分の選択か偶然かにかかわらず、人が快適な満腹点を超えて食べるときに発生します。私たちは、食べ物がある場合、食べている食べ物が楽しい場合、退屈または気が散っている場合、またはそれが私たちを落ち着かせたり慰めたりする場合(たとえば、悲しいとき、圧倒されているとき、または大変な一日の後で)、過食することがあります。

暴食は過食とは区別され、はるかに一般的である。過食は、羞恥心、罪悪感、コントロール不能といった感情を伴って、長期間にわたって繰り返し感じられる強烈な過食欲求のことである。むちゃ食いは非常に苦痛であり、生活のあらゆる面(例えば、仕事や学校、レクリエーション活動、社交、人間関係)に完全に参加する能力を損なう可能性がある。

過食症は、過食中に次の症状のうち少なくとも 3 つがあることと定義されます。

- いつもより早く食べる

- 不快なほど満腹になるまで食べる

- お腹が空いていないのに大量の食べ物を食べる

- 恥ずかしくないように一人で食べる

- 後で嫌悪感、憂鬱感、または罪悪感を感じる

過食症も他の依存症と同様に依存症ですが、この場合、違法物質が非常においしい食べ物であるという点が異なります。これは実際には誰もが持っている依存症ですが、人によっては肥満だけでなく過食症として現れる場合もあります。この依存症を理解するには、私たちの脳がどのように進化したかを理解し、今日の私たちが進化的な意味で環境に不適応であることを理解する必要があります。

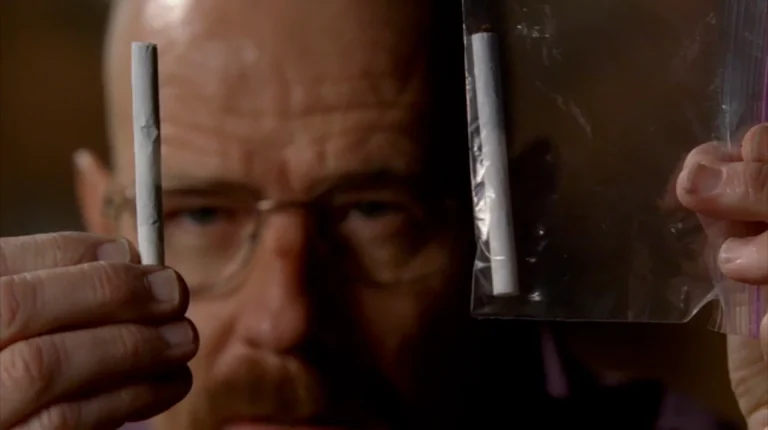

自然界には、遊離の砂糖や遊離の脂肪は存在しません。エネルギーは、複雑な自然食品パッケージや何らかの形で貯蔵されます。ナッツや種子は、脂肪や穀物、例えば複合糖や炭水化物の形でエネルギーを蓄えており、繊維やその他の物質も含まれています。私たちの脳はこれまで曝露されたことがありませんでした 精糖 以前に脂肪や脂肪を摂取していたことがあり、特にこれら 2 つの組み合わせを一度に高用量で摂取したことがありません。たとえば、アイスクリームやミルクチョコレートを食べると、自然界には存在しない糖分と脂肪の組み合わせが得られます。脳内で起こることは、クラックコカインを吸入したときに起こることと同じです。

クラックコカイン自体は精製された製品です。コカインは天然ではコカ植物にのみ存在します。インディアンの部族のように葉を噛んでも、そこまでハイになることはできません。空腹、疲労、喉の渇きを克服するための伝統的な興奮剤です。

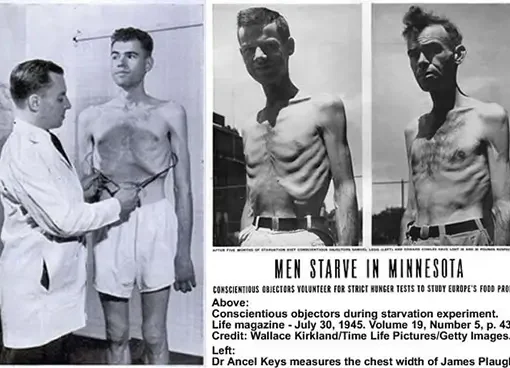

しかし、コカインや砂糖、脂肪を抽出、つまり精製する場合は話が別になります。私たちはケシの実を好きなだけ食べることができますが、アヘンを精製して静脈に注射したり、ケシ茶を飲んだりすると、魔法のドラゴンがやって来ます。飢餓と体重調節に関する典型的な研究では、いわゆる代謝的飢餓や恒常性飢餓に焦点が当てられていました。代謝的空腹感は実際の生理学的必要性によって引き起こされ、最も一般的には空腹時のゴロゴロ音と特定されます。1980年代までに研究者らは、代謝的飢餓の原因となる主要なホルモンと神経接続をすべて解明した。

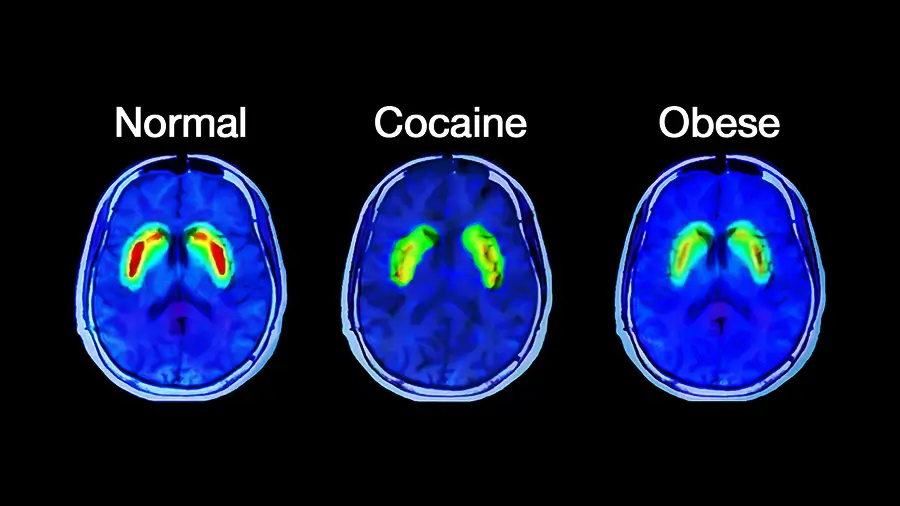

1990 年代後半までに、脳画像研究とげっ歯類の実験により、これまで知られていなかった 2 番目の生物学的経路が明らかになり始めました。この経路は、楽しみのために食べるプロセスの基礎となっていました。以前に肥満の場合に書いたように、標準的な規制システムは、脂肪が長期間蓄積されており、多少の空腹には耐えられるということを脳に伝えます。過食は薬物中毒の一形態です。

発見されたのは、今日私たちが食べている、自然界には存在しない非常に甘い食べ物や脂肪の多い食べ物は、コカインやギャンブルと同じように、脳の報酬回路を魅了するということです。 その食べ物を見ただけでも、脳の反応が引き起こされる。そのような食べ物が舌に触れるやいなや、味蕾が脳のさまざまな領域に信号を送る。その結果、神経化学物質ドーパミンの放出を誘発する反応が起こる。嗜好性の高い食べ物を頻繁に食べ過ぎると、小脳はかなりの量のドーパミンで飽和し、脳は最終的に神経化学物質を識別して反応する細胞レセプターの数を減らし、自らを鈍感にすることで調整せざるを得なくなる。

ドーパミンレベルが高く一定であることは、過剰な刺激の一種であり、超常刺激と呼ばれます。これは、進化生物学者が、たとえそれが人為的なものであっても、進化のきっかけとなった刺激よりも重要な反応を引き起こす刺激を表すために適用する用語です。の 食品業界 彼らは、思いつく限りのほぼすべての方法でそれを常に使用しています。彼らは、感情的な反応や社会的受容や幸福感を超常的な刺激と結び付けようとさえします。

その結果、抵抗力の蓄積として、実際、人々は幸福感を思い出したり、あるいはそれを維持したりするプロセスとして、食欲をそそるかもしれません。おそらくこれが、脳内のレプチン受容体のダウンレギュレーションも起こる理由です。

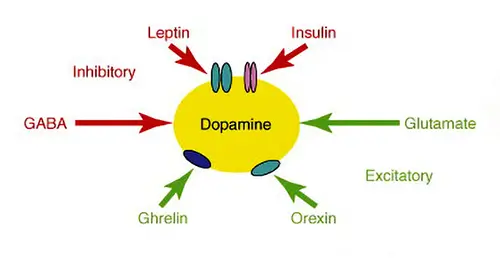

2007年から2011年にかけて、スウェーデンのヨーテボリ大学で行われた一連の研究がある。彼らは、腹部からグレリン(空腹ホルモン)が放出されると、直ちに脳の賞罰回路におけるドーパミンの排出が促進されることを証明した(アンダーバーグら、2016)。これは重要な発見です。彼らはまた、グレリンがニューロンに結合するのを防ぐ薬剤が、肥満者の過食傾向を抑制することも発見した。

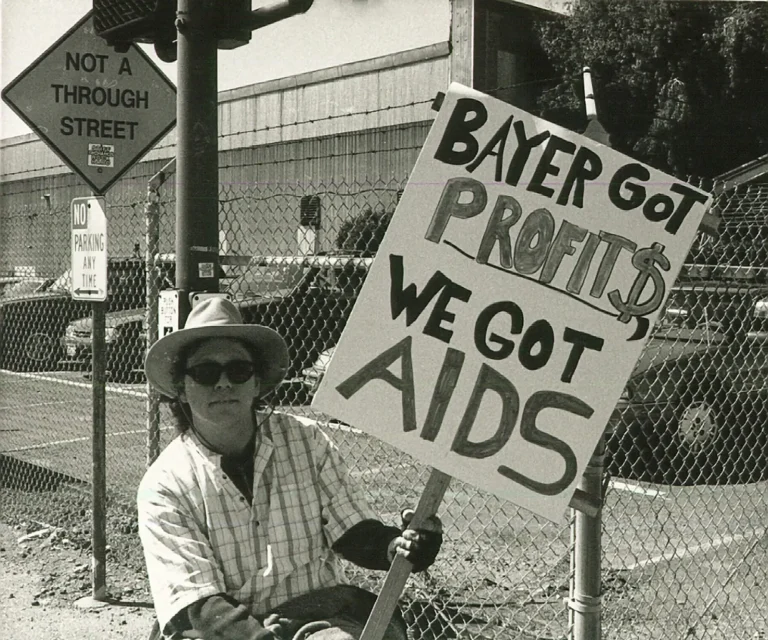

通常の状態では、レプチンとインスリンはドーパミンの放出を抑制します。理論的には、これにより食事が続くにつれて快感が減少するはずです。最近のげっ歯類の研究では、体内の脂肪組織の量が増加すると、脳がこれらのホルモンに反応しなくなることが示唆されています(マサディら、2019)。したがって、食べ続けると、快楽の閾値が上がり続けても、脳はドーパミンで満たされ続けます。私たちの現在の環境や食事、生活様式への不適応の一形態。刺激を食物からコカイン、ニコチン、カフェインに切り替えると、飢餓衝動を抑えることができます。あるいは、その逆も同様です。タバコをやめると食欲が増します。コロンブス以前のアメリカ先住民の間でも、タバコの使用は飢餓抑制効果と関連していた。減量を目的としたタバコの喫煙は、ある依存症を別の依存症に置き換えることになるため、良い考えではないかもしれません。抽出されたニコチンを、カフェインと組み合わせたチューインガムや電子タバコなどの製品で試すことができます。たとえば、ベルビック、コントレイブ、サクセンダ、フェンテルミン、クシミアなど、脳の空腹中枢を標的にして食欲を低下させる特定の薬があります。フェンテルミンはアンフェタミンです。通常の「スピード」でも機能します。てんかんや片頭痛を治療する抗発作薬トパマックスは食欲を低下させ、過食症の治療薬として登録されています。他のすべてが失敗した場合、切断、ステープル留め、バルーニングまで、これまでに 7 件の減量手術が登録されています。すべては洗練された食べ物の超常的な刺激のせいです。

おいしい食べ物に過剰に反応する、敏感な人のグループがいます。彼らは脳の報酬回路に過剰な反応を起こし、脳の化学的性質を劇的に変化させます。過剰に刺激された脳の報酬回路はあらゆる自己制御メカニズムを無効にしてしまうため、過食症が引き起こされると、意志の力でそれらの食べ物を食べるのを抵抗するのに十分な力はほとんどありません。 フロリダ州ジュピターにあるスクリップス研究所の研究者らは、高カロリー食品を無制限に与えられたラットの脳では、報酬回路に神経学的変化が見られることを発見した(ジョンソン他、2010).

これは、人々を薬物中毒に追い込む神経学的メカニズムが過食衝動をも引き起こし、人々を肥満に追い込んでいることを示した最初の研究であった。

この場合の高カロリー食品は、ソーセージ、ベーコン、チーズケーキ、チョコレートでした。ラットの中には、高脂肪食を食べるのに1日1時間だけ与えられたラットもいたが、1日24時間無制限に食べられるラットもいた。両方のグループには、典型的な健康的な実験用ラットの餌を与えることができました。 高カロリーの食品に無限にアクセスできる唯一のグループは、標準的な味気のない低カロリーの固形飼料の代替品をほとんど食べませんでした。彼らは、対照群の約2倍のカロリーをできるだけ多く食べるため、すぐに肥満になってしまいました。

大きな驚きは、ジャンクフードへのアクセスが限られていたラットでさえ、最善を尽くしてついていくことだった。その1時間の間、彼らは止まらずにできるだけたくさん食べました。 彼らは、1 日 1 時間の間に、平均して 1 日のカロリーの 66% を消費することに成功し、すぐに強迫性過食症のパターンを発症しました。 私また、ジャンクフードを無制限に摂取できる肥満ラットのグループは、報酬レベルの閾値が大幅に上昇したことも観察されました。薬物中毒でも同じことが起こります。 肥満ラットが明らかな依存症のような食物探索行動を示し、報酬レベルの閾値が上昇すると、同じ報酬レベルに到達するためにますます求めざるを得なくなることを示した後、研究者らは、これらの変化の原因となる根本的な神経学的メカニズムを調査した。

脳には、薬物中毒に対する脆弱性において重要な役割を果たすことが知られている特定の受容体が存在します。 ドーパミンD2受容体。 脳にはドーパミンなどの神経伝達物質が存在します。ドーパミンは、セックスや食事などの楽しい経験をしたときに放出される、気分を良くする化学物質です。D2 受容体はドーパミンに反応します。たとえば、コカインは、ドーパミンの回収を阻害することで脳内のドーパミンレベルを上昇させる薬物です。 超常的な刺激によるドーパミン受容体の過剰刺激は、最終的には受容体のダウンレギュレーションという形で神経適応を引き起こします。。また、これは研究でも示されています。 肥満動物の脳ではD2ドーパミン受容体のレベルが大幅に減少した。麻薬中毒者にも同じことが起こります。ラットの摂食行動におけるドーパミンの影響レベルを抑制するために、試験グループの動物の脳にウイルスを挿入してドーパミン D2 受容体をノックアウトしました。依存症のような行動はほぼ瞬時に起こりました。翌日、彼らの脳は、数週間にわたって過食していた動物と一致する状態に変化した。また、動物は食べる行動が強迫的になり、過食症を発症していました。完了までに3年かかった研究では、ジャンクフードの中毒性が確認された。

脂質を過食する動物と糖分を過食する動物は異なる生理学的影響を受けますが、最も重大な影響は、これら両方の成分による神経影響の組み合わせによってもたらされます。実際、実験用ラットが最も望んでいる食べ物は、脂肪と糖分の組み合わせが最も多い食品、つまりチーズケーキであるようでした。

参考文献:

- Anderberg, RH、Hansson, C.、Fenander, M.、Richard, JE、Dickson, SL、Nissbrandt, H.、Bergquist, F.、および Skibicka, KP (2016)。胃由来のホルモンであるグレリンは衝動的な行動を増加させます。 神経精神薬理学:American College of Neuropsychopharmacology の公式出版物, 41(5)、1199–1209。 https://doi.org/10.1038/npp.2015.297

- アル・マサディ、O.、ノゲイラス、R.、ディゲス、C.、ジロー、JA (2019)。グレリンと食べ物の報酬。 神経薬理学, 148、131–138。 https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2019.01.001

- ジョンソン首相とケニー PJ (2010)。肥満ラットにおける依存症様報酬機能不全および強迫性摂食におけるドーパミン D2 受容体。 自然神経科学, 13(5)、635–641。 https://doi.org/10.1038/nn.2519

- パルミター RD (2007)。ドーパミンは摂食行動の生理学的に関連したメディエーターですか? 神経科学の動向, 30(8)、375–381。 https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.06.004

- オブラドビッチ、M.、スダール・ミロバノビッチ、E.、ソスキッチ、S.、エサック、M.、アーヤ、S.、スチュワート、AJ、五条堀、T.、およびイセノビッチ、ER (2021)。レプチンと肥満:役割と臨床的意味。 内分泌学のフロンティア, 12, 585887. https://doi.org/10.3389/fendo.2021.585887

- クルジェイラス、AB、カレイラ、MC、カビア、B.、アンドラーデ、S.、アミル、M.、およびカサヌエバ、FF (2015)。肥満におけるレプチン抵抗性: エピジェネティックな状況。 ライフサイエンス, 140、57–63。 https://doi.org/10.1016/j.lfs.2015.05.003

- Peng, J.、ying, L.、および Wang, X. (2021)。肥満における中枢および末梢のレプチン抵抗性と運動の改善。 ホルモンと行動, 133, 105006. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2021.105006

関連記事

栄養と健康について何か質問はありますか?

ぜひご意見をいただき、次回の投稿でお答えしたいと思います。皆様のご意見とご意見に感謝しており、すぐにご連絡をお待ちしております。私もあなたを招待します フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。

この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。

– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

医療上の免責事項

GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。

認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。

医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。

編集者のおすすめ –

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

最新記事 -

プラントベースのニュース

-

‘I Tried A Vegan Carnivore Diet – Here’s What It Was Like’

on 6月 18, 2025

-

What Is The Sugar Diet? The Truth Behind The Trend

on 6月 18, 2025

-

Heinz Launches Tomato Ketchup Zero With No Added Sugar

on 6月 18, 2025

-

Dairy-Free Milk Brand Mighty Drinks Enters Administration

on 6月 18, 2025

-

This Homemade Vegan Naan Could Beat Your Favorite Indian Restaurant’s

on 6月 18, 2025

-

Beyond Meat Embracing ‘Radical Transparency’ And Clean Functional Proteins, Says CEO

on 6月 17, 2025

-

10 Easy Vegan Ice Cream Recipes

on 6月 17, 2025

トップヘルスニュース — ScienceDaily

- Black coffee, longer life: The science behind your morning perkon 6月 17, 2025

Coffee might be doing more than fueling your morning routine it could be extending your life. A large-scale study by Tufts University suggests that drinking one to three cups of caffeinated coffee daily is associated with lower overall mortality, particularly from cardiovascular causes. But there s a catch: the benefits drop when sugar and saturated fats like cream are added in excess.

- The invisible killer: PM 1 pollution uncovered across Americaon 6月 16, 2025

A groundbreaking 25-year analysis using satellite technology has now mapped PM 1 levels across the U.S., uncovering how wildfires, vehicle emissions, and industrial byproducts have shaped the air we breathe. Although regulations have improved air quality over time, rising wildfire activity poses a growing challenge. This new dataset gives scientists and regulators a vital tool for targeting the most harmful pollutants and protecting public health.

- Only 13 % know: The one-minute self-exam that could save young men’s liveson 6月 16, 2025

A new survey shows most Americans wrongly think testicular cancer is an older man’s issue, despite it most commonly affecting men aged 20 40. Early detection is key but misconceptions about symptoms and screening remain widespread.

- Your brain has a hidden beat — and smarter minds sync to iton 6月 16, 2025

When we focus, switch tasks, or face tough mental challenges, the brain starts to sync its internal rhythms, especially in the midfrontal region. A new study has found that smarter individuals show more precise and flexible coordination of slow theta waves during key decision-making moments. Using EEG recordings and cognitive testing, researchers discovered that it s not constant brainwave synchronization that matters most, but the brain s ability to dynamically adapt its rhythms like a […]

- Scientists discover llama antibodies that shut down COVID — and its future variantson 6月 16, 2025

Powerful llama-derived antibodies could be the key to stopping not just current SARS viruses, but future ones too. Scientists have discovered a unique class of nanobodies that clamp the coronavirus spike protein shut at a highly conserved region, rendering it unable to infect cells. Unlike existing therapies that target mutating regions, this approach strikes at the virus s core machinery, giving it little room to evolve. Even when pushed to mutate, the virus faltered, making this a […]

- Single psilocybin trip delivers two years of depression relief for cancer patientson 6月 16, 2025

Psilocybin, the active ingredient in magic mushrooms, might just revolutionize how depression and anxiety are treated in cancer patients. In a groundbreaking trial, a single dose combined with therapy significantly reduced emotional suffering, and these effects often lasted over two years. As follow-up studies expand the research to multiple doses and larger samples, scientists are eyeing a possible new standard of care that merges psychedelics with psychological support.

- CRISPR-edited stem cells reveal hidden causes of autismon 6月 14, 2025

A team at Kobe University has created a game-changing resource for autism research: 63 mouse embryonic stem cell lines, each carrying a genetic mutation strongly associated with the disorder. By pairing classic stem cell manipulation with precise CRISPR gene editing, they ve built a standardized platform that mirrors autism-linked genetic conditions in mice. These models not only replicate autism-related traits but also expose key dysfunctions, like the brain s inability to clean up faulty […]

パブメッド、 #ビーガンダイエット –

- Plant-Based Diet and Risk of Iron-deficiency Anemia. A Review of the Current Evidence and Implications for Preventive Strategieson 6月 17, 2025

PURPOSE OF REVIEW: This review provides a comprehensive overview of iron metabolism, emphasizing the influence of dietary patterns-particularly vegetarian and vegan diets-on iron status and associated health outcomes.

- Protein Intake and Protein Quality Patterns in New Zealand Vegan Diets: An Observational Analysis Using Dynamic Time Warpingon 6月 13, 2025

Background/Objectives: Inadequate intake of indispensable amino acids (IAAs) is a significant challenge in vegan diets. Since IAAs are not produced or stored over long durations in the human body, regular and balanced dietary protein consumption throughout the day is essential for metabolic function. The objective of this study is to investigate the variation in protein and IAA intake across 24 h among New Zealand vegans with time-series clustering, using Dynamic Time Warping (DTW). Methods:…

- Diet and nutrition in cardiovascular disease prevention: a scientific statement of the European Association of Preventive Cardiology and the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions…on 6月 12, 2025

What we eat is a cornerstone of cardiovascular disease (CVD) prevention, but health professionals may not have a clear understanding of the current evidence-based research to underpin eating habits and recommendations. This study aims to appraise existing evidence-based research on the importance of diet on CVD risk biomarkers, specifically, the effects of dietary patterns, specific foods, and constituents including vitamins/minerals and plant-derived bioactive compounds on CVD risk. […]

- Synergistic Effects of Steam Impinged Microwave-Vacuum Blanching on the Textural Behavior of Vegan Pattieson 6月 11, 2025

The present study was carried out to understand the effect of the process variables of the combined microwave-vacuum-steam blanching process on the textural behavior of vegan patties. This novel blanching technique was systematically evaluated to optimize parameters, including microwave power density (3.8 W/g), steam duration (3 s), pea-to-potato mash ratio (0.252), patty thickness (0.866 cm), and microwave irradiation time (133 s). Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy was employed […]

- Plant-based diet and risk of osteoporosis: A systematic review and meta-analysison 6月 10, 2025

CONCLUSIONS: This systematic review and meta-analysis indicate that adherence to plant-based diet may be associated with an elevated risk of osteoporosis, particularly at the lumbar spine, among individuals following a vegan diet or following a plant-based diet for ≥10 y. However, the heterogeneity observed across studies highlights the need for well-designed prospective studies in future, to clarify this relationship.

ランダムな投稿 –

おすすめの投稿 -

PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –

- Plant-based milk alternatives: can they replace the iodine from UK cow’s milk?by Katie Nicol on 6月 18, 2025

Current food systems pose risks to both population and environmental health. Reducing the intake of animal-based foods, such as dairy products, and increasing consumption of plant-based foods align with priorities for addressing climate change and promoting overall health. Plant-based alternatives to cow’s milk can be readily substituted for cow’s milk without altering meal patterns and food habits, making them a popular choice among those reducing animal-product consumption. However,…

- Diet quality, unprocessed plant-based foods, and vascular function in adults with CKD: Secondary analysis of a pilot randomized clinical trialby Luis Perez on 6月 18, 2025

CONCLUSION: Despite overall low diet quality, higher consumption of unprocessed, plant-based energy and nutrients was associated with lower arterial stiffness. Future studies are needed to explore these associations in larger cohorts with CKD and the effects of diet quality interventions.

- Biaxial testing and sensory texture evaluation of plant-based and animal deli meatby Skyler R St Pierre on 6月 18, 2025

Animal agriculture is one of the largest contributors to global carbon emissions. Plant-based meats offer a sustainable alternative to animal meat; yet, people are reluctant to switch their diets and spending habits, in large part due to the taste and texture of plant-based meats. Deli meat is a convenient form of protein commonly used in sandwiches, yet little is known about its material or sensory properties. Here we performed biaxial testing with multiple different stretch ratios of four…

- Evidence-based review of the nutritional treatment of obesity and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease in children and adolescentsby Sara Karjoo on 6月 17, 2025

The growing pediatric obesity epidemic has paralleled the surge in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD) and metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. It develops due to nutritional imbalances, microbiome dysbiosis, gene regulation, hormonal changes, and environmental factors like food deserts, low activity level, and an unhealthy lifestyle. The prevalence of MASLD and obesity is rising every year. Lifestyle changes remain the mainstay treatment for obesity […]

- Culinary Medicine for Chronic Kidney Diseaseby Rebecca Schlueter on 6月 17, 2025

Culinary medicine is an emerging, evidence-based discipline that integrates medical and nutritional care with practical culinary strategies to mitigate the risk and progression of chronic kidney disease (CKD). Culinary Medicine, which falls under the broader movement of “Food is Medicine”, supports culturally relevant, person-centered health care goals. It addresses strategies to overcome the health risks of the standard American diet, high in animal protein, salt, sugar, and ultra-processed…

- Plant-Based Diet and Risk of Iron-deficiency Anemia. A Review of the Current Evidence and Implications for Preventive Strategiesby Miguel López-Moreno on 6月 17, 2025

PURPOSE OF REVIEW: This review provides a comprehensive overview of iron metabolism, emphasizing the influence of dietary patterns-particularly vegetarian and vegan diets-on iron status and associated health outcomes.