a1 ベータ カゼイン バリアントを含む A1 ミルクは、子供の 1 型糖尿病、成人の自閉症、心臓病の発症における危険因子である可能性があります。

ミロス ポキミカ

によって書かれた: ミロス ポキミカ

医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。

Updated 6月 10, 2023重要なポイント:

– Beta-casein is a protein that makes up about 30% of the protein in cow’s milk. It exists in two genetic variants: A1 and A2.

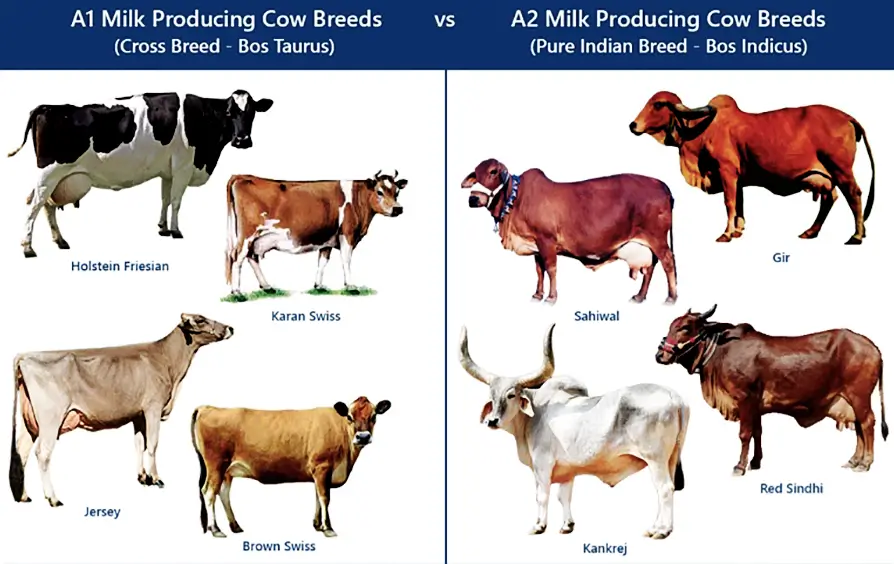

– A1 beta-casein in cow milk is different from all other mammals, which exclusively have A2 type including A2 cattle from India, and Africa, Buffalo, as same as other mammals and the same as human milk. Almost all cattle of the A1 type are related to cows of European origin for the subspecies of the original species of this mutation Bos Taurus.

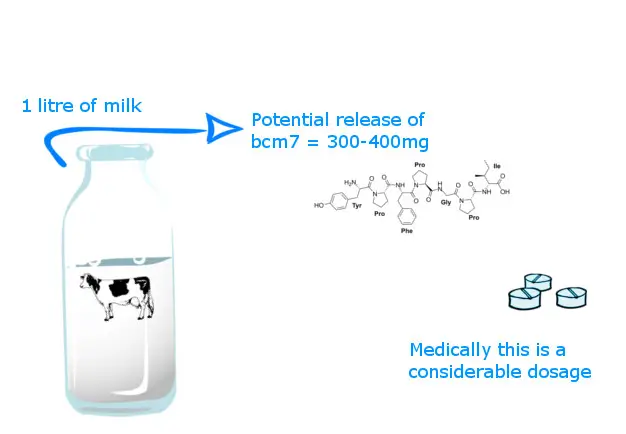

– BCM7 is a peptide that breaks down from A1 beta-casein into 7 amino acids. It has opiate-like effects similar to narcotics such as morphine and can be harmful to low-density lipoproteins (LDL).

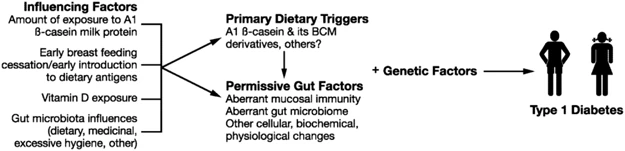

– There is a correlation between type 1 diabetes and antibodies to A1 beta-casein. These antibodies are believed to attack the cells that produce insulin in the pancreas due to similarities with BCM7’s protein structure.

– Casomorphins are opioids that can be found in dairy products, specifically in A1 beta-casein. They have been linked to autism and schizophrenia through the “opioid excess” theory

– Opioid peptides from cows’ milk have long been theorized as a possible cause of sudden infant death syndrome (SIDS), as they may inhibit the respiratory center in the brainstem, leading to apnea and death.

– Elevated basal irBCM (cattle casomorphins) was found in formula-fed infants showing a delay in psychomotor development and heightened muscle tone while the highest basal irHCM (human casomorphins) was observed in breast-fed infants with normal psychomotor development and muscle tone.

牛乳に含まれるA1ベータカゼイン。

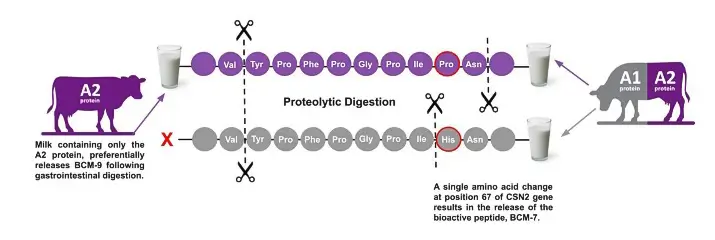

Beta-casein is about 30% of the protein in cow’s milk. Beta-casein is present as one or two genetic variants; A1 or A2. Most cow’s milk contains a combination of A1 and A2 beta-casein. However, milk that contains only the A2 type without A1 beta-casein alpha is available in some countries.

2 番目の変異体である A2 ベータ カゼインは、1 型糖尿病とは関連しません。

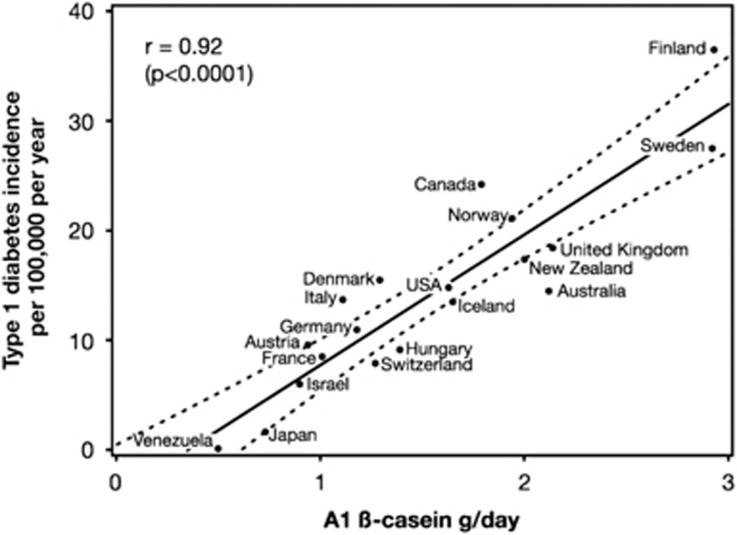

A1 ベータ カゼインと 1 型糖尿病、および心臓病の間のこの関連性の確立された関係は、0.982 と 0.76 (ラウゲセンとエリオット、2003 年).

これは、喫煙と肺がんによる死亡率 r = 0.73、または 1960 年代の人々と 10 年後の心臓病の可能性 (r = 0.85) など、これらの症状の他の疫学的理由と比較した場合、非常に有意なレベルです。

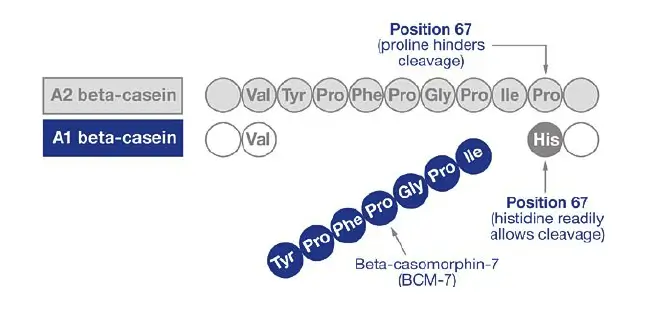

A1 と A2 ベータ カゼインの違いは、それらが鎖内に持つ 209 個のアミノ酸のうち 67 番目のアミノ酸が 1 つ置換されているために存在します。

牛乳中の A1 ベータ カゼインは、他の哺乳類や人間の乳と同じように、インドやアフリカのバッファロー産の A2 牛を含む A2 タイプのみを持つ他のすべての哺乳類とは異なります。A1 タイプのほとんどすべての牛は、この突然変異の元の種である Bos Taurus の亜種であるヨーロッパ起源の牛に関連しています。

It is a result of a genetic mutation in cows in Europe that happened about 8,000 years ago. Today, A1 milk cows are bred in Europe and America, and A2 species are bred in New Zeeland. Holstein species have A1 and A2 beta-casein in almost equal amounts. The Jersey species typically has a little more than A2 but is also considered a mixed species. The same Jersey cows carry a “B” beta-casein that has proven to give more BCM7. Signs of poor histidine attachment, A1 beta-casein breaks down into peptides of 7 amino acids called beta casomorphin 7 (BCM7) when consumed. BCM7 is problematic because opiate is at the same level as narcotics like morphine and has similar effects. It is also an oxidant that is known to be detrimental to 低密度リポタンパク質 (LDL)。7 つのアミノ酸間の結合により非常に強力になっているため、さらなる分解に対して耐性があります。BCM7 が血流に入ると、さまざまな問題が発生します。

しかし、BCM 7 は大きすぎて腸の健康な被膜に吸収されないため、A1 ベータカゼインに関連する健康上の問題は、消化器系の健康が損なわれている人や次のような病気の影響を受ける可能性が高いことを意味します。 セリアック病 または胃腸の病気。

リーキーガットの場合、自己免疫疾患として 1 型糖尿病を妊娠している場合は、自分自身と胎児に感染する可能性があります。つまり、牛乳や乳製品を摂取した場合です。いずれかの一般的な症状を持つ人は、膿瘍 BCM7 にさらに適しています。栄養素の吸収を高めるために腸の透過性が自然に高まっている赤ちゃんの場合も、リスクが高くなります。

BCM7 が血流に入ると、血液脳関門を簡単に突破して脳に侵入し、そこで受容体とのつながりが自閉症や統合失調症の症状を引き起こします。

この主張はラットを対象に広まった研究によって始まり、ラットはBCM7注射後に自閉症や統合失調症と同様の行動や共感の傾向を示した。これらの効果の関連性は、オピオイド拮抗性ナロキソンの挙動の状態と変化を逆転させる能力によっても確認されました。それに加えて、アヘン剤が次のような影響を与えることは長い間認識されてきました。 免疫機能、これが A1 ベータ カゼインと BCM7 が自己免疫疾患に関連している可能性のある理由です.

心臓病。

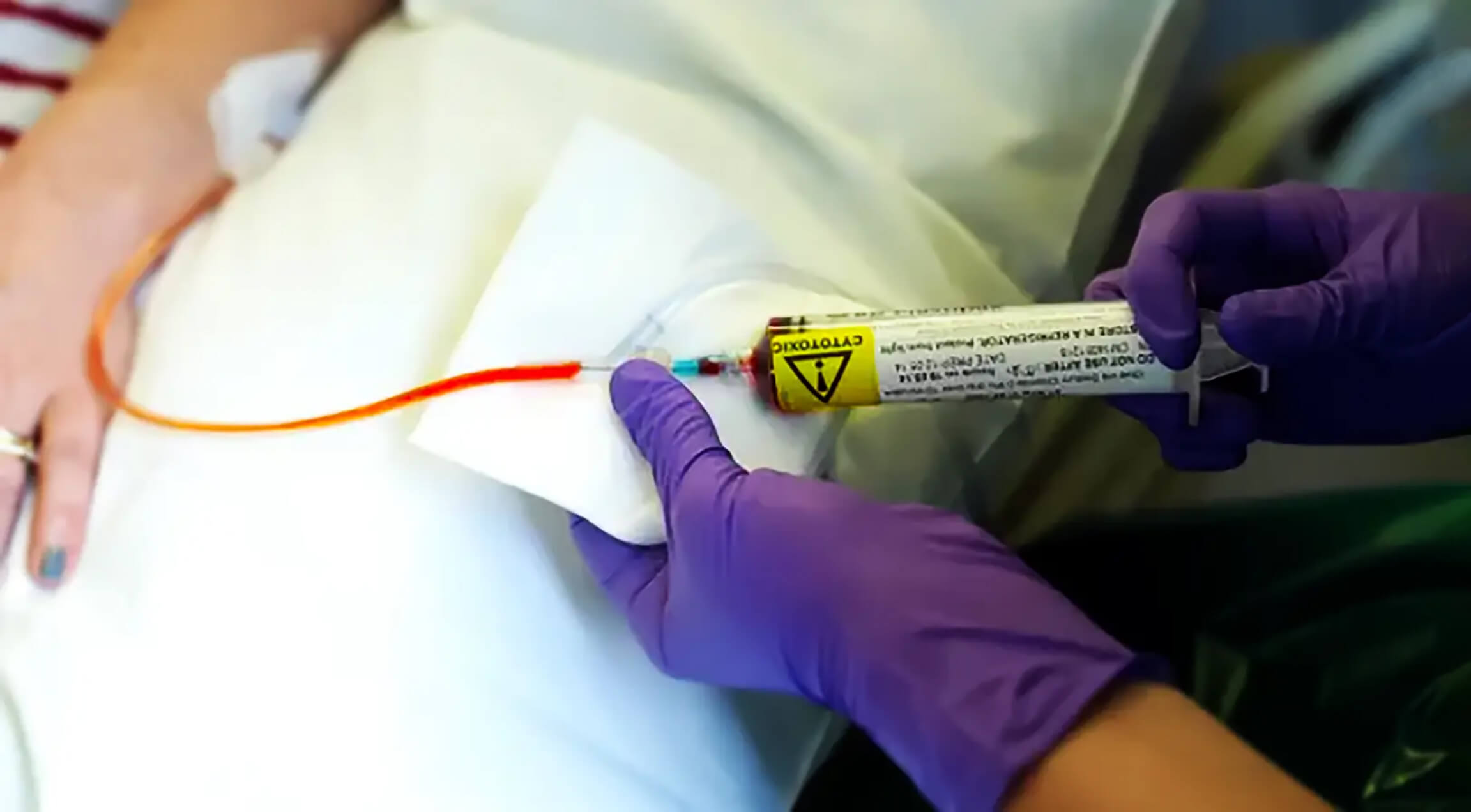

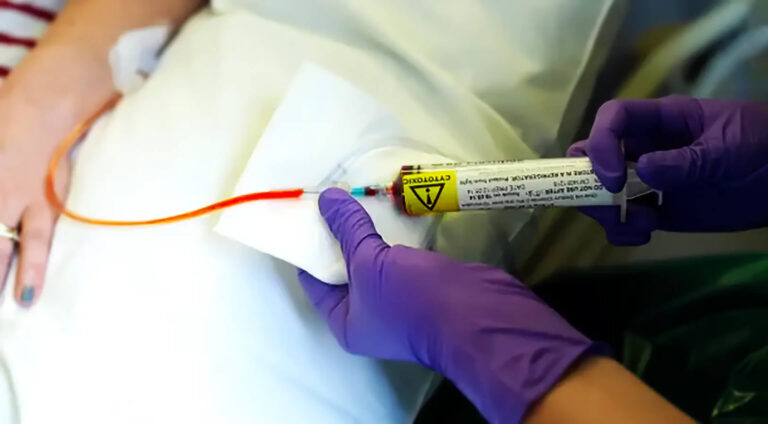

最初の発見は、乳児の酸化ストレスの背後にある理由を調査していたアレクサンドラ・ステイネロワによってなされました。彼女は、粉ミルクを与えられた赤ちゃんは酸化LDLに対する抗体レベルが高いことを発見しました(Steinerová 他、1999)。2004 年に Steinerova はこのアイデアを提案し、BCM7 と乳児の抗体の増加に関する研究を行いました。ある研究では、A1 ベータ カゼインの乳児用ミルクを与えられた乳児は、A2 ベータ カゼインを与えられた乳児と比較して、これらの抗体のレベルが有意に高かったことが実証されました (Steinerová 他、2004).

現在、さらなる研究が行われており、BCM7 が LDL に対して酸化促進作用を有することは科学界では認められていません。 心臓病の場合、追加の研究により、A1 ベータ カゼインが心臓疾患を発症するメカニズムが明らかになりました。 心臓病そして主な効果は、コレステロールを肝臓から組織に輸送する LDL を酸化する BCM7 です (チン・ダスティング他、2006)。酸化LDLは動脈発生率の増加とその結果としてプラーク蓄積の増加の結果として心臓病のリスクを増加させるため、これは重要です。酸化LDLは動脈を粘着性にし、プラークの形成を引き起こします。

1型糖尿病.

1 型糖尿病は、次のように分類されます。 自己免疫疾患 これは、膵臓でインスリンを生成する細胞に対する免疫系の攻撃によって起こります。

そして、従来の医学で信じられているような、遺伝によるものではありません。遺伝的素因が関与していますが、それがもう一つの不適応であるという事実を証明するために、一卵性双生児に注目してみましょう。 一卵性双生児における 1 型糖尿病の一致率はわずか 50% です。つまり、理解できる人もいない人もいます。それが遺伝的であり、環境が役割を果たしていないのであれば、このようなことは起こらないでしょう。 それは私たちが食べたもの、正確に言えば母親が食べたもの、または赤ちゃんに与えたものがこの自己免疫疾患を発症させる原因となります。

日本の 1 型糖尿病は米国に比べて 18 分の 1 低いですが、日本人が米国に移住して西洋的な食生活を採用し始めると、米国人と同じ割合で糖尿病を発症します。 一部の国では、主に国民が食べる食事に依存して、1 型糖尿病の罹患率が他国に比べて 100 倍低いこともあります。1 型糖尿病は他の病気と同様に第二次世界大戦後増加し始めたので、遺伝によるものではありません。それは不適応ですが、その原因が現在ではわかっています。

1999年に学者たちは ドイツで発見された 1型糖尿病とA1ベータカゼインに対する抗体のレベルの間には相関関係があるということです。実際、これらの抗体は、A1 ベータ カゼインに由来する問題のオピオイド BCM7 のアミノ酸配列に基づいていると考えられています。 この配列は膵臓でインスリンを産生する細胞のタンパク質構造と類似しているため、抗体は BCM7 ペプチドとともに膵臓を攻撃します。この研究では、どの子供も血液中にかなりのレベルの A1 ベータ カゼイン抗体を持っていましたが、他の乳タンパク質に対する抗体は持っていませんでした (Karjalainen 他、1992)。結論は次のとおりでした。

“Patients with insulin-dependent diabetes mellitus have immunity to cows milk albumin, with antibodies to an albumin peptide that is capable of reacting with a beta-cell-specific surface protein. Such antibodies could participate in the development of islet dysfunction.”

Karjalainen 他、1992

自閉症、統合失調症, と 乳幼児突然死症候群。

また、血液脳関門を通過するアヘン剤もあります。BCM7 アヘン剤はまったく存在しないはずであり、ウシにおける不自然な突然変異の一形態を表すため、A1 ベータ カゼインとカゼインとの関係、一般に自閉症との関連性においても大きな驚くべきことではありません。

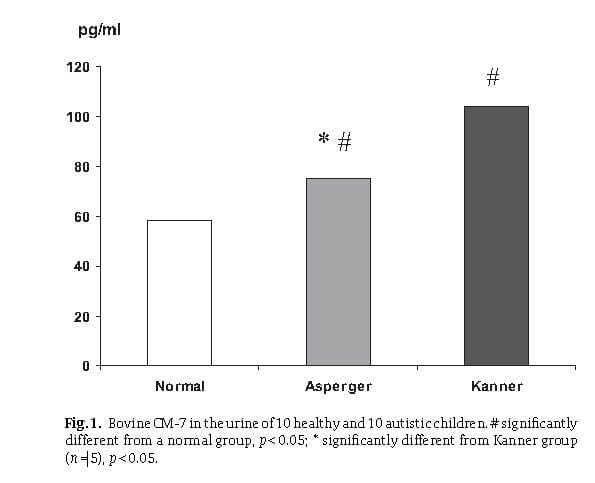

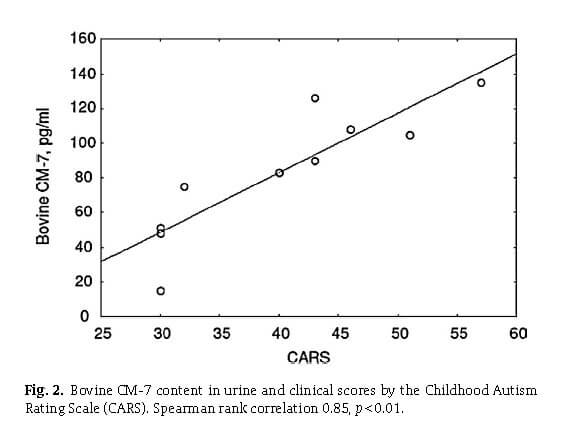

A1 ベータ カゼインから得られる BCM 7 とグルテンから得られるグルテオモルフィンは、両方ともこれらの症状に関連する可能性のあるアヘン剤です。このため、 膨大な数の自閉症の子供たちは、グルテンとカゼインを避けると大幅な改善を示します。 自閉症とアヘン剤との関係は新しいものではありません。1979年に、 ヤーク・パンクセップ ある科学者はその関連性を示唆した。2000 年、ロバート ケイド率いる研究者チームは、カゼインと グルテン 自閉症や統合失調症のアヘン剤。彼らは、150 人の自閉症の子供、120 人の統合失調症の成人、43 人の正常な子供、76 人の正常な成人から新しいデータを収集しました。ケイドほか、2000). 自閉症の子供と統合失調症の成人は、ベータカゼインとグルテンから得られるカソモルフィンとグルテオモルフィンのオピオイドペプチドの異常な値が常に上昇していることを示しました。.

実際、牛乳やヨーグルトを摂取した後は、すべての成人がこのモルヒネ オピオイド物質のレベルの上昇を示します。成人であっても、摂取後少なくとも 8 時間は腸内に炎症が見られません (シャバンス他、1998).

The theory goes something like this. You have a genetic predisposition for diseases such as autism or schizophrenia. This is the so-called “オピオイド過剰” theory。あなたは遺伝的素因を持っていて、早期に環境ストレス要因にさらされて腸がダメージを受けてリーキーガットになるか、生まれつきリーキーガットを持っている普通の赤ちゃんです。次に、牛乳や乳製品を摂取すると、カソモルフィンが過剰に血液中に漏れ出し、その後脳に流れ込み、病気の発症を引き起こします。これらのオピオイドは、自閉症やその他の神経障害の発症に役割の 1 つを果たしている可能性があると考えられています。 これらのカソモルフィンの問題は、自閉症患者の血液脳関門を検査すると、 血液脳関門 も弱いようです。

In a normal individual, there are going to be some of the sedative effects but in someone with a leaky gut and a leaky blood-brain barrier it is going to have a much stronger effect, and if that person has a genetic predisposition or sensitivity to it then the real disease can form. By the so-called “opioid excess” theory anyway.

Of the seventy autistic children placed on a gluten-free and casein-free diet, 81% showed significant improvements over a period of 3 months, and more than a third of those who did not recover were still high in opioid peptides, indicating that they did not keep the child’s diet. Although only 40% of adults have improved, it is believed that many of them have not been using the diet for long enough to provide their bodies with the ability to eliminate existing BCM7 molecules in the brain that can last for more than a year.

1999年、Zhongjie SunとRobert Cadeは、A1ベータカゼインからのBCM7オピオイド誘導体をラットに注射し、それが脳に入るかを調べた(ケイドら、1999)。彼らは、これが自閉症や統合失調症と関連があることが以前に証明されていた脳のさまざまな領域に侵入することを発見しました。その結果、BCM7 は血液脳関門を突破し、自閉症や統合失調症の影響を受けやすい脳の部分を攻撃する可能性があると推論されました。同年、彼らは同様の実験を実施し、BCM7を注射されたラットが不耐症、疼痛感受性の低下、外部刺激に対する反応の欠如など、自閉症と統合失調症のいくつかの重大な症状を示すことを発見した。

In 2003, Sun and Cade continued their research and discovered that gluteomorphin opioids derived from gluten affect only three regions of the brain while BCM7 opioids derived from A1 beta-casein affected 45 regions and circulation of this peptide into the infant’s immature central nervous system might also inhibit the respiratory center in the brainstem leading to apnea and death (サン他、2003)。牛乳に含まれるオピオイドペプチドは、以下の原因の可能性があると長い間理論化されてきました。 乳幼児突然死症候群 (ラマバドランとバンシナート、1988 年).

これは、BCM7 がはるかに容易に脳に到達するだけでなく、BCM7 が脳の発達におけるより大きな要因であることを証明しました。 自閉症 と 統合失調症. Are these studies going to lead to more understanding or better treatment of these individuals I do not know. There could be individuals with a genetic predisposition to these diseases that these molecular mimicry proteins only aggravate. I don’t know. Science still doing research but it is a slow process and who will have the interest to finance these studies? It will take some time.

オポイドカソモルフィンと精神運動遅延。

A1牛乳とA2牛乳は、一時オーストラリアとニュージーランドで大きな政治問題になった。それは牛乳とすべての乳製品の表示義務で終わりました。オーストラリアでは、牛乳に A1 または A2 のタンパク質が含まれているかどうかを示す目に見えるラベルがなければ、A1 牛乳やその他の乳製品のボトルを購入することはできません。

そもそもなぜこれらのオピオイドが牛乳に含まれるのでしょうか? そして、A1 牛乳のバリエーションだけでなく、存在するすべての牛乳に存在します。A1 ミルクは、より強力なバリエーションにすぎません。正常な人間の赤ちゃんや子牛の場合、通常の麻薬中毒者と同じように、薬物への渇望を引き起こしたり中毒にさせるために存在しますが、この場合、中毒が赤ちゃんのアヘン剤に対する治癒のきっかけとなり、その後赤ちゃんは成長に必要なすべての栄養を牛乳から摂取します。それはすべて当然のことですが、今では種を切り替えました。人間と牛乳のタンパク質のアミノ酸プロファイルが同じではないのと同様に、これらのカソモルフィンのプロファイルも同じではありません。

この研究では (コスト他、2009)高レベルのウシカソモルフィンを含む牛乳を与えられた赤ちゃんは精神運動遅延に悩まされるようですが、ヒトのカソモルフィンではまったく逆のことが判明しました。人間のカソモルフィンは人間の脳を助けるために縫い合わされています。研究の結論は次のとおりでした。

「基礎的irHCM(ヒトカソモルフィン)が最も高いのは、正常な精神運動発達と筋緊張を備えた母乳栄養の乳児で観察されました。対照的に、粉ミルクで育てられた乳児では基礎irBCM(牛カソモルフィン)の上昇が見られ、精神運動発達の遅れと筋緊張の亢進が示されました。正常に発達した粉ミルクで育てられた乳児では、このパラメーターの割合は基礎irBCMと直接相関していました。このデータは、生後1年間の乳児の発育には母乳育児が人工給餌よりも有利であることを示しており、精神運動発達の遅れや自閉症などの他の疾患の危険因子としてウシのカソモルフィン排泄機能が低下しているという仮説を裏付けています。」

(コスト他、2009)

人間と牛乳のカゼインの構造は、わずか 47% だけ大きく異なります。特に、混合物に変異した A1 カゼインが含まれている場合、赤ちゃんに 1 型糖尿病を引き起こす可能性があります。ウシのカソモルフィンはヒトのカソモルフィンよりもはるかに強力で、その効果はほぼモルヒネのレベルです(トリベディら、2015)。牛のカソモルフィンは、人間のカソモルフィンよりも脳内のセロトニン受容体に強く結合します。また、オピオイドカソモルフィンは、A1 ミルクと A2 ミルクの両方から産生され、効力に違いはありませんでした (アスレドッティルら、2017)。また、一般に牛乳にはカゼインがはるかに多く含まれており、正確には人間の牛乳よりも 15 倍多く含まれています。牛乳中には 21 個のペプチドと 8 個のベータ カゼイン由来のペプチドが検出され、母乳中には 5 個のペプチドのみが検出され、ベータ カゼイン由来のペプチドは 1 個のみでした。

10倍高価なA2に切り替えるべきでしょうか?A1 ミルクチーズやその他の市販の A1 ミルク製品を使ったピザはどうでしょうか? チョコレートの多くはA1粉乳を使用しています。最も現実的なシナリオは、A2 に切り替えたくても、ニュージーランド国外に住んでいる場合は A2 牛乳が存在しないということです。そしてニュージーランドでも、チップセットパウダーA1ミルクが作られています。 食品業界 ほぼすべてにおいて。アイスクリームからチョコレートまで。そして、たとえ追加のお金を出してそのA2アイスクリームを食べることができたとしても、A2を含む牛乳は依然として幅広い健康問題と相関しています(牛乳と乳製品 - 健康リスクの相関関係).

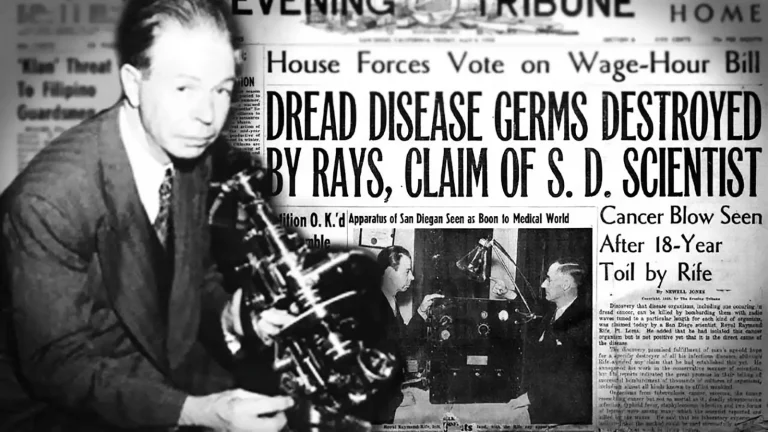

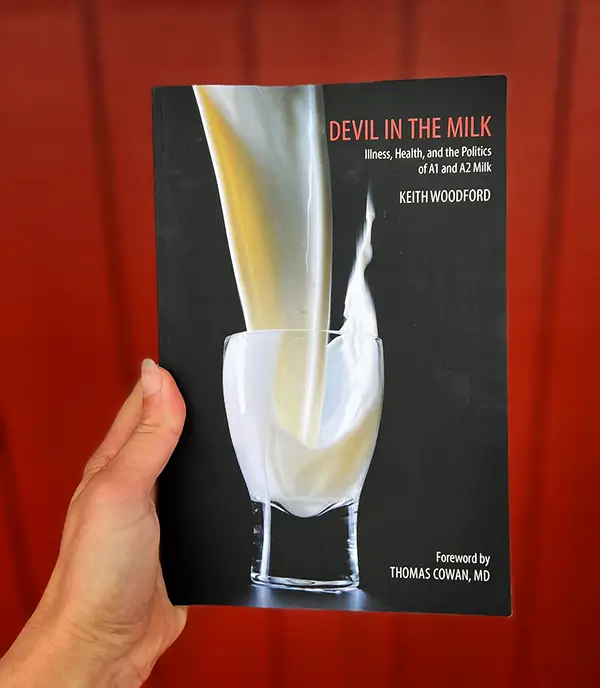

牛乳の中の悪魔、なぜ危険なのか.

よくある質問

参考文献:

- Karjalainen, J.、Martin, JM、Knip, M.、Ilonen, J.、Robinson, BH、Savilahti, E.、Akerblom, HK、および Dosch, HM (1992)。インスリン依存性糖尿病の引き金となる可能性があるウシアルブミンペプチド。 ニューイングランド医学ジャーナル, 327(5)、302–307。 https://doi.org/10.1056/NEJM199207303270502

- Chabance、B.、Marteau、P.、Rambaud、JC、Migliore-Samour、D.、Boynard、M.、Perrotin、P.、Guillet、R.、Jollès、P.、および Fiat、A. (1998)。カゼインペプチドは、牛乳やヨーグルトの消化中に人間の体内に放出され、血液に移行します。 生化学, 80(2)、155-165。 https://doi.org/10.1016/s0300-9084(98)80022-9

- ネバダ州コスト、ソコロフ、OY、クラソワ、OB、ドミトリエフ、AD、タラカノワ、JN、ガバエワ、MV、ゾロタレフ、YA、ダダヤン、AK、SAグラチョフ、コルネーワ、EV、ミヘエワ、IG、ゾズリャ、AA (2009年) )。さまざまな種類の摂食とさまざまな精神運動発達レベルにある乳児のベータ カソモルフィン 7。 ペプチド, 30(10)、1854 ~ 1860 年。 https://doi.org/10.1016/j.peptides.2009.06.025

- トリヴェディ、MS、ホジソン、N.、ウォーカー、SG、トロスケンス、G.、Nair、V.、デス、RC (2015)。SH-SY5Yヒト神経芽腫細胞におけるカゼイン由来オピオイドペプチドのエピジェネティック効果。 栄養と代謝, 12(1). https://doi.org/10.1186/s12986-015-0050-1

- Asledottir, T., Le, T. T., Petrat-Melin, B., Devold, T. G., Larsen, L. B., & Vegarud, G. E. (2017).生体外消化後のウシβ-カゼインA1、A2、Iからの生理活性ペプチドの同定とβ-カソモルフィン-7の定量。 国際乳製品ジャーナル, 71, 98-106. https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2017.03.008

- Cade, R.、Privette, M.、Fregly, M.、Rowland, N.、Sun, Z.、Zele, V.、Wagemaker, H.、および Edelstein, C. (2000)。自閉症と統合失調症:腸疾患。 栄養神経科学, 3(1)、57-72。 https://doi.org/10.1080/1028415X.2000.11747303

- パル、S.、ウッドフォード、K.、ククルジャン、S.、およびホー、S. (2015)。牛乳不耐症、ベータカゼイン、乳糖。 栄養素, 7(9), 7285-7297. https://doi.org/10.3390/nu7095339

- チア、JSJ、マクレー、JL、ククルジャン、S.、ウッドフォード、K.、エリオット、RB、スウィンバーン、B.、およびドワイヤー、KM (2017)。A1 ベータカゼイン乳タンパク質およびその他の 1 型糖尿病の環境素因。 栄養と糖尿病, 7(5)、e274。 https://doi.org/10.1038/nutd.2017.16

- Sun, Z.、Zhang, Z.、Wang, X.、Cade, R.、Elmir, Z.、および Fregly, M. (2003)。乳児突然死症候群におけるβ-カソモルフィンと無呼吸の関係。 ペプチド, 24(6)、937–943。 https://doi.org/10.1016/s0196-9781(03)00156-6

- Ramabadran, K.、Bansinath, M. (1988)。乳児突然死症候群の原因として考えられる牛乳由来のオピオイドペプチド。 医学的仮説, 27(3)、181–187。 https://doi.org/10.1016/0306-9877(88)90138-7

- Chin-Dusting, J.、Shennan, J.、Jones, E.、Williams, C.、Kingwell, B.、および Dart, A. (2006)。心血管疾患のリスクが高い個人の疾患発症マーカーに対するベータカゼイン A1 または A2 を含む栄養補助食品の効果。 英国栄養学雑誌, 95(1)、136–144。 https://doi.org/10.1079/bjn20051599

- Steinerová, A.、Racek, J.、Stozický, F.、Tatzber, F.、Lapin, A. (1999)。人生の第一段階における酸化LDLに対する自己抗体。低密度リポタンパク質。 臨床化学および検査医学, 37(9)、913–917。 https://doi.org/10.1515/CCLM.1999.135

- Steinerová, A.、Korotvicka, M.、Racek, J.、Rajdl, D.、Trefil, L.、Stozický, F.、Rokyta, Z. (2004)。粉ミルクを与えられた生後 3 か月の乳児では、酸化 LDL 粒子 (IgoxLDL) に対する抗体が大幅に増加しました。 アテローム性動脈硬化症, 173(1)、147-148。 https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2003.12.006

- ラウゲセン、M.、エリオット、R. (2003)。虚血性心疾患、1 型糖尿病、牛乳 A1 ベータ カゼイン。 ニュージーランドの医学雑誌, 116(1168)、U295。[パブメッド]

関連記事

栄養と健康について何か質問はありますか?

ぜひご意見をいただき、次回の投稿でお答えしたいと思います。皆様のご意見とご意見に感謝しており、すぐにご連絡をお待ちしております。私もあなたを招待します フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。

この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。

– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

医療上の免責事項

GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。

認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。

医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。

編集者のおすすめ –

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

最新記事 -

プラントベースのニュース

-

‘If I Could Only Make One Plant-Based Recipe, This Would Be It’

on 7月 10, 2025

-

5-Ingredient Vegan Bread And Butter Pudding

on 7月 10, 2025

-

10 Quick Vegan Weekday Breakfasts

on 7月 9, 2025

-

This Tempeh Parmesan Recipe Has Gone Viral For A Reason

on 7月 8, 2025

-

This High-Protein Vegan Kimchi Jjigae Might Be The Best Yet

on 7月 8, 2025

-

16 Vegan Trader Joe’s Meals You Need To Know

on 7月 7, 2025

-

Odeon Cinemas Just Added A Moving Mountains Vegan Hot Dog To The Menu

on 7月 7, 2025

トップヘルスニュース — ScienceDaily

- Lemurs age without inflammation—and it could change human health foreveron 7月 10, 2025

What if humans didn’t have to suffer the slow-burning fire of chronic inflammation as we age? A surprising study on two types of lemurs found no evidence of “inflammaging,” a phenomenon long assumed to be universal among primates. These findings suggest that age-related inflammation isn’t inevitable and that environmental factors could play a far bigger role than we thought. By peering into the biology of our primate cousins, researchers are opening up new possibilities for preventing […]

- This tiny implant could save diabetics from silent, deadly crasheson 7月 10, 2025

MIT engineers have developed a tiny implantable device that could revolutionize emergency treatment for people with Type 1 diabetes. The device contains a powdered form of glucagon and can be remotely triggered—either manually or automatically by a glucose monitor—to release the hormone when blood sugar drops too low. This offers a potentially life-saving safety net, especially during sleep or for young children.

- Your Brain’s Hidden Defenses Against Alzheimer’son 7月 10, 2025

Scientists at UCSF combined advanced brain-network modeling, genetics, and imaging to reveal how tau protein travels through neural highways and how certain genes either accelerate its toxic journey or shield brain regions from damage. Their extended Network Diffusion Model pinpoints four gene categories that govern vulnerability or resilience, reshaping our view of Alzheimer’s progression and spotlighting fresh therapeutic targets.

- No training needed: How humans instinctively read nature’s signalson 7月 10, 2025

People can intuitively sense how biodiverse a forest is just by looking at photos or listening to sounds, and their gut feelings surprisingly line up with what scientists measure.

- This muscle supplement could rewire the brain—and now scientists can deliver iton 7月 10, 2025

Creatine isn’t just for gym buffs; Virginia Tech scientists are using focused ultrasound to sneak this vital energy molecule past the blood-brain barrier, hoping to reverse devastating creatine transporter deficiencies. By momentarily opening microscopic gateways, they aim to revive brain growth and function without damaging healthy tissue—an approach that could fast-track from lab benches to lifesaving treatments.

- Doctors say we’ve been misled about weight and healthon 7月 10, 2025

Losing weight isn’t always winning at health, say experts challenging the long-standing obsession with BMI and dieting. New evidence shows that most people with higher body weight can’t sustain long-term weight loss through lifestyle changes—and the pressure to do so may actually cause harm. From disordered eating to reinforced stigma, the consequences go beyond the physical. A growing movement urges doctors to shift away from the scale and toward personalized, compassionate care that […]

- Matching your workouts to your personality could make exercising more enjoyable and give you better resultson 7月 9, 2025

Less than a quarter of us hit WHO activity targets, but a new UCL study suggests the trick may be matching workouts to our personalities: extroverts thrive in high-energy group sports, neurotics prefer private bursts with breaks, and everyone sees stress levels drop when they find exercise they enjoy.

パブメッド、 #ビーガンダイエット –

- Dietary acid load on the Mediterranean and a vegan diet: a secondary analysis of a randomized, cross-over trialon 7月 10, 2025

CONCLUSION: These findings suggest that, compared with the Mediterranean diet, dietary acid load decreased significantly on the low-fat vegan diet and was associated with weight loss. The alkalizing effect of a vegan diet may be an independent mechanism by which a vegan diet promotes weight loss.

- Effects of vegan diets and lifestyle on adult body composition: a narrative reviewon 7月 10, 2025

The health benefits of vegan diets are well documented, though achieving nutritional adequacy requires careful planning, as is the case with any well-designed diet. Vegan diets effectively address obesity, with emerging evidence suggesting that body composition analysis offers a more accurate assessment of body weight management than traditional body mass index (BMI) calculations. This narrative review evaluates the impact of vegan diets on adult body composition based on 16 human […]

- Framing the meat consumption transition: A statistical learning approach to explore the factors shaping young adults’ food choices in Germany and Italyon 7月 6, 2025

This study examines the factors driving changes in meat consumption among young adults in Germany and Italy-two high-income countries that, despite their distinct culinary traditions, have seen a convergence in meat consumption levels in recent years. The research addresses two aims: to examine the role of environmental attitudes in shaping dietary choices and to explore the impact of socio-demographic factors on meat-consumption patterns. The analysis employs the General Ecological Behavior…

- Health and environmental impacts of shifting to plant-based analogues: a risk-benefit assessmenton 7月 5, 2025

CONCLUSION: PBAs can be considered feasible alternatives to animal-based foods, and the results emphasise meat substitution as a crucial factor for health and environmental benefits.

- Exploring the role of gut microbiota in rheumatoid arthritis: the effects of diet and drug supplementationon 7月 2, 2025

Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that mostly breaks out at the joints. It further causes bone erosion and decreased life quality due to severe pain. Current drugs are mainly focused on reducing pain, but unable to terminate the disease progression. This study aims to determine the effect of diet types (Western, Vegan and Mediterranean) on RA progression. Some dietary supplements and drug administration (Huayu-Qiangshen-Tongbi formula or Leflunomide plus Methotrexate) […]

ランダムな投稿 –

おすすめの投稿 -

PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –

- Dietary acid load on the Mediterranean and a vegan diet: a secondary analysis of a randomized, cross-over trialby Hana Kahleova on 7月 10, 2025

CONCLUSION: These findings suggest that, compared with the Mediterranean diet, dietary acid load decreased significantly on the low-fat vegan diet and was associated with weight loss. The alkalizing effect of a vegan diet may be an independent mechanism by which a vegan diet promotes weight loss.

- Impact of Elateriospermum tapos Supplementation on Leptin and Hypothalamic Signaling in Female Offspring of High-Fat Diet-Induced Obeseby Santhra Segaran Balan on 7月 10, 2025

CONCLUSION: In conclusion, the E. tapos shell significantly reduced maternal obesity in female offspring at PND21 compared to its seed.

- Healthy Plant-Based Diet Is Associated With a Reduced Risk of Inflammatory Bowel Disease: A Large-Scale Prospective Analysisby Zhenhe Jin on 7月 9, 2025

Current studies indicated a potential inverse association between plant-based diets (PBD) and inflammatory bowel disease (IBD). Large-scale research is needed to confirm the protective role of PBD in IBD risk. This study evaluated the associations between PBD and IBD risk and explored potential mediators. This prospective cohort study included 143 434 UK Biobank participants, using 24-h dietary recalls to calculate PBD indexes. Cox regression assessed associations between PBD and IBD risk….

- Associations of nutritional knowledge with dietary patterns and breast cancer occurrenceby Beata Stasiewicz on 7月 9, 2025

It is well-established that women’s nutrition knowledge (NK) is strongly associated with children’s nutritional outcomes. However, the association of women’s NK with their own diet and health status, including cancer occurrence, remains unknown. This case-control study aimed to assess the associations of NK with dietary patterns (DPs) and breast cancer (BC) occurrence in peri- and postmenopausal women. Data were collected for 417 women aged 40.0-79.9 years from north-eastern Poland, including…

- To be climate-friendly, food-based dietary guidelines must include limits on total meat consumption – modeling from the case of Franceby Emmanuelle Kesse-Guyot on 7月 9, 2025

CONCLUSIONS: While French dietary guidelines contribute, on average, to mitigating climate change and promoting health, this study emphasizes levers in recommended food consumption to more efficiently reduce diets’ GHGe and points to total meat as the critical issue to better account for pressure on climate change. Other environmental pressures should also be taken into account when designing dietary guidelines.

- Acute glycaemic response of orange juice consumption with breakfast in individuals with type 2 diabetes: a randomized cross-over trialby Kenneth Verboven on 7月 8, 2025

CONCLUSION: Acute glycaemic control in individuals with well-controlled T2DM is not significantly influenced by serving orange juice, whole orange pieces or a sugar-sweetened beverage with a standard high-carbohydrate meal.