メチレンブルーは合成酸化防止剤です。 力を向上させます。ミトコンドリア機能の力の細胞生エネルギーです。

ミロス ポキミカ

によって書かれた: ミロス ポキミカ

医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。

2024年1月4日更新重要なポイント:

- メチレンブルーは水溶性と油溶性の抗酸化物質で、血液脳関門を通過することができる。

- メチレンブルーは強力な抗酸化物質で、ミトコンドリアを酸化ストレスから守ることができる。また、ミトコンドリアの酸素消費量とATP産生量を増加させることで、ミトコンドリアの機能を高めることができる。

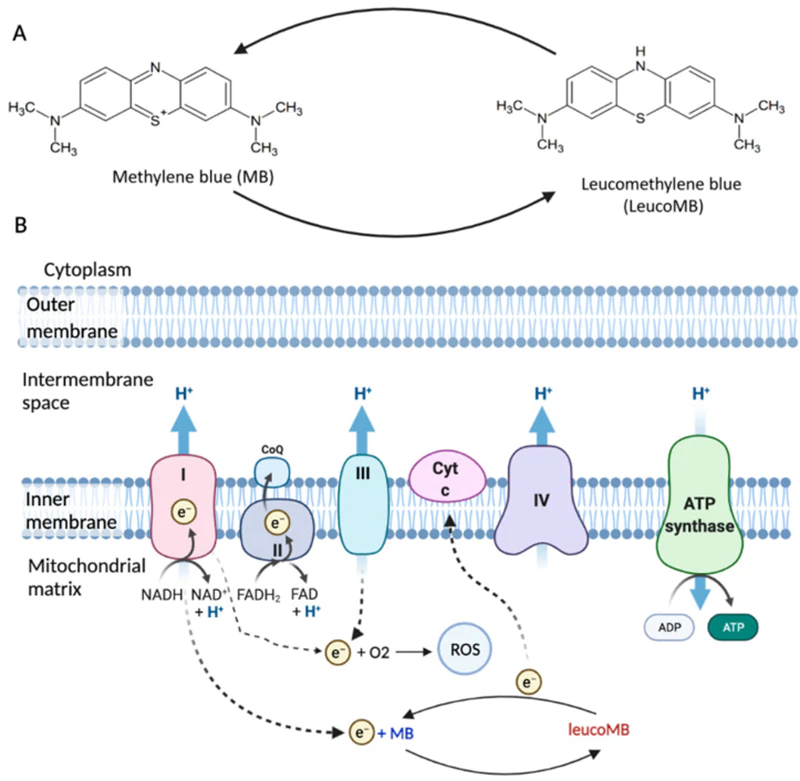

- メチレンブルーは、NADHとFADH2から酸素に電子をシャトルする一連の電子輸送体であるミトコンドリア電子輸送連鎖のいくつかのステップをバイパスすることができる。このようにして、メチレンブルーはフリーラジカルの生成を抑え、ATPの生成を増加させることができる。

- 電子伝達鎖とグルコース代謝の両方を高めることによって、メチレンブルーは脳細胞で生成されるATPの量を増やすことができる。これは、認知、気分、記憶などの脳機能を向上させるためのエネルギーが増えることを意味する。

- メチレンブルーはまた、脳細胞を酸化ストレスや老化から守ることができる。

- メチレンブルーは、アルツハイマー病やパーキンソン病など、さまざまな脳の病気や障害に有益な効果をもたらし、脳の損傷を助け、記憶喪失や認知機能低下の原因となる脳の正常な老化にも役立つことが示されている。

- メチレンブルーは、細胞外マトリックスのコラーゲンとエラスチンの産生を刺激することができる。さらに、MBは紫外線を吸収し、ヒトのケラチノサイトにおけるUVB照射によるDNA損傷を防ぐことができる。

- メチレンブルーは、創傷治癒過程における線維芽細胞の遊走と増殖を促進する。

- メチレンブルーは、これらの神経伝達物質を分解する酵素を阻害することによって、脳内のノルエピネフリン、セロトニン、ドーパミンの濃度を高めることができる。 (2019年アルダ).

- メチレンブルーはモノアミン酸化酵素とアセチルコリンエステラーゼ活性を阻害し、カテコールアミンとアセチルコリン濃度を上昇させる。

- メチレンブルーは、うつ病、躁病、不安、認知機能の症状を著しく改善する。

- さまざまなタイプの学習課題において、またさまざまな集団において、MBが記憶を改善することが、いくつかの研究で示されている。

- メチレンブルーは、タウの化学構造を変化させることで、タウが線維を形成するのを妨げることができる (クロウら、2013).現在、アルツハイマー病の新規治療薬として臨床試験が行われている。

- メチレンブルーは、ミトコンドリア機能を強化し、酸化ストレスを軽減することによって、パーキンソン病の運動機能と非運動機能の両方を保護することができる。

- メチレンブルーは、よりよく学び、よりよく記憶し、より幸福を感じ、より強く実行し、より深く眠るのを助ける向知性薬である。

- 実験室では、メチレンブルーは抗生物質耐性のライム菌を効果的に死滅させた (馮ら、 2015).

- また、メチレンブルーと抗生物質を併用すると、他の種類のバルトネラ感染症の治療には抗生物質単独よりも効果的であることが研究で示されている(鄭ら、2020年).

- メチレンブルーは、実験室でのマウスやサルの実験で、最も危険なマラリア原虫であるマラリア原虫を殺すことができる。また、マラリア原虫やマラリア原虫の一部の株が他の抗マラリア薬に対して持つ耐性を克服することもできる。

- メチレンブルーは細菌感染と同じように真菌感染にも効果がある。

- メチレンブルーは、カンジダ・アルビカンスのミトコンドリア、酸化還元サイクル、膜という3つの主要な側面を標的とする。メチレンブルーは、カンジダ・アルビカンスが菌糸に切り替わるのを防ぎ、より危険性の低い酵母の形を維持する。

メチレンブルーとは何か?

メチレンブルーは合成塩で、染料として、また医薬品としてさまざまな用途がある。メチレンブルーの歴史は100年以上に及ぶ。メチレンブルーは、人類が初めて作った合成医薬品であり、「人類初の完全人工医薬品」と呼ばれている。

医療への応用と研究の歴史は長い。組織や体液を青く染める能力でも知られ、診断目的に有用である。最も古い合成色素のひとつであり、最も有望な向精神薬のひとつである。

メチレンブルーは1876年、ドイツの化学者ハインリッヒ・カロによって初めて合成された。イグ・ファルベン).彼はこれを塩化メチルチオニンと名付けたが、その青い色と、還元されるとメチレン基を形成する能力から、すぐにメチレンブルーとして知られるようになった。

もともとは防腐剤やマラリアの治療薬として使われていた。医療に使われた最初の合成染料のひとつである。1891年、スイスの医師ポール・エーリッヒによって初めて使用され、炭疽菌に感染したマウスに注射したところ、細菌は染まるが健康な細胞は染まらないことが観察された。彼はまた、血液細胞やマラリアの寄生虫を顕微鏡で染色するためにも使用した。

メチレンブルーはマラリア治療に使われた最初の薬剤のひとつでもある。1891年、フランスの化学者オスマール・ザイドラーとアルフォンス・ラヴェランによって発見され、試験管内でマラリアの寄生虫を殺すことがわかった。彼らはまた、ヒトの患者を対象に実験し、マラリアの症状が治癒することを発見した。それ以来、アルツハイマー病、うつ病、統合失調症、青酸中毒など、さまざまな病気や障害に対する効果が研究されている。

メチレンブルーの主な健康特性は、水溶性と油溶性の両方の酸化防止剤であることである。 血液脳関門 多くの健康効果が期待できる 抗酸化物質 一般的な物質としての

として 抗酸化物質フリーラジカルによる酸化ストレスやダメージから細胞を保護し、DNAダメージの修復をサポートする。抗酸化作用、抗マラリア作用、防腐作用、抗うつ作用、心臓保護作用、抗老化作用がある。 メチレンブルーによって ATP生産 と酸素消費量 ミトコンドリアこれは細胞のエネルギー工場である。 また、脳の神経細胞の働きを高めることで、記憶の形成と想起を改善することができる。

コラーゲン合成を刺激し、皮膚細胞のDNA損傷を修復することで、シワ、たるみ、色素沈着などの老化の兆候を軽減するスキンケア製品として。

ウレレンブルー、プロベイブルー、プロベブルーとしても知られています。これらは、ヘモグロビンの酸化によって血液が十分な酸素を運搬できなくなるメトヘモグロビン血症の治療に使用されるメチレンブルー注射薬の商品名の一部です。

まとめ:

メチレンブルーは長い歴史を持つ万能化合物であり、当初は染料や防腐剤として使用されていたが、現在では抗酸化物質や向精神薬として、脳の健康やDNA修復、さらにはスキンケアにも効果が期待されている。

食用のメチレンブルー。

メチレンブルーは今のところ FDA認可 栄養補助食品として人体に摂取される

メトヘモグロビン血症、青酸中毒、尿路感染症など、特定の症状の治療薬としてのみ使用されている。FDAは、この製品は医師または医療専門家の監督下でのみ使用されるべきであると主張している。

抗酸化物質としては最強の部類に入るが、サプリメントとして利用するなら、そのユニークな特性に注目したい。

副作用として知られているのは、特定の薬、ハーブ、サプリメントと一緒に服用してはいけないということです。 セロトニン 脳内のレベルを下げる。この薬を使用する場合は、薬のレベルを大幅に下げるか、あるいは完全に取り除く必要がある。抗うつ薬、不安神経症薬、セイヨウオトギリソウ、トリプトファンなどである。セント・ジョーンズ・ワートは、それだけで強力な向精神薬、抗うつ薬、抗双極性障害薬としての効果があり、抗うつ薬や不安神経症薬と違って副作用も少ない。

FDAがサプリメントとして認めていないサプリメントのひとつだが、私の見解では、実際に効果があり、処方箋が不要で(注射には処方箋が必要)、強力な抗うつ薬よりもはるかに毒性が低く、しかも安いからだ。

メチレンブルーは基本的に工業用染料に過ぎないが、他の抗酸化物質と並んで、医療に使用できる最強の抗酸化物質のひとつであることが判明した。最近の研究では、メチレンブルーは低用量で強力な抗酸化物質として作用し、ミトコンドリア機能と細胞のエネルギー生産能力を向上させることが示唆されている。そのため、多くの人が脳を活性化させ、向精神薬のサプリメントとして利用しているのです。

まとめ:

強力な抗酸化物質であり向精神薬でもあるメチレンブルーには、研究による裏付けがあるものの、栄養補助食品としての使用はFDAによって未承認のままである。その強い性質から、セロトニンレベルに影響を与える医薬品との相互作用には、医師の監督と注意が必要である。

医学におけるメチレンブルー。

医療におけるメチレンブルーの主な用途は以下の通りである:

- ヘモグロビンの酸化によって血液が十分な酸素を運べなくなるメトヘモグロビン血症の治療に用いられる。強力な抗酸化物質として、電子を供与することによってメトヘモグロビンをヘモグロビンに還元する能力がある。

- また、ミトコンドリア電子伝達鎖の代替電子受容体として作用し、細胞呼吸を増加させることができるため、シアン中毒の解毒剤としても機能する。

- 血液細胞、細菌、真菌、寄生虫、DNAなどの生物学的標本を染色するための染料として使用される。メチレンブルーは、顕微鏡下でこれらの構造のコントラストと可視性を高めることができる。また、ある種の薬剤で還元されると青色から無色に変色するため、酸化還元指示薬としても有用である。

- 脳内の神経伝達物質や酵素の活性を調節することができるため、双極性障害や大うつ病性障害の治療に抗うつ薬として使用される。

- コラーゲンの合成を刺激し(実際にこれができる数少ない物質のひとつ)、皮膚細胞のDNA損傷を修復することで、シワ、たるみ、色素沈着などの老化の兆候を軽減するスキンケア製品として使用されている。コラーゲンの合成を促進することから、おそらく皮膚やシワ以外のコラーゲンに関連する問題や治癒にも役立つだろうが、この分野の研究はまだ科学が遅れているためわからない。

まとめ:

メチレンブルーは主にメトヘモグロビン血症の治療に用いられるが、青酸中毒の解毒剤、医療用染料、抗うつ剤、コラーゲン合成促進剤など、その用途は多岐にわたる。強力な抗酸化作用と電子供与作用があるため、さまざまな医療分野で重宝されている。

アンチエイジング薬としてのメチレンブルー。

メチレンブルーは老化プロセスを遅らせ、健康と見た目を改善することができる。

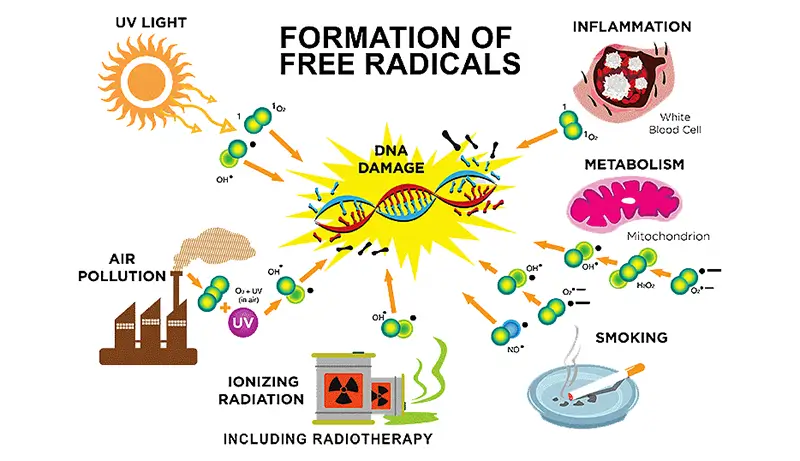

老化は多くの要因が絡む複雑な現象だが、その主な原因のひとつは次のようなものだ。 酸化ストレス.によるとフリーラジカル老化説"、細胞や組織の老化はフリーラジカルの攻撃の結果である。人間の細胞では 活性酸素 は主にミトコンドリアで生成される。酸化ストレスとは、細胞やDNAに害を与える不安定な分子であるフリーラジカルによって引き起こされるダメージのことです。フリーラジカルは通常の代謝過程によって生成されますが、以下のような環境要因によっても引き起こされます。 公害放射線、喫煙などである。酸化ストレスは時間の経過とともに、以下のような様々な病気や障害を引き起こす可能性がある。 癌, 糖尿病アルツハイマー病、パーキンソン病、関節炎。

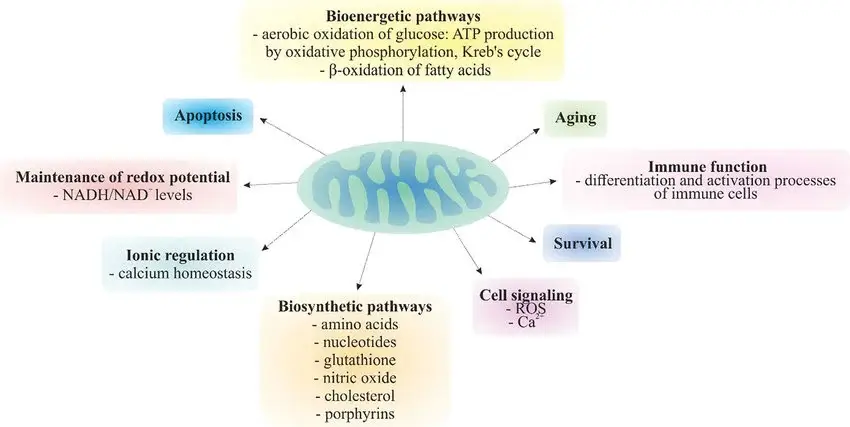

酸化ストレスの影響を最も受ける細胞の一つがミトコンドリアである。ミトコンドリアは細胞の発電所であり、そこで食べ物と酸素からエネルギーが生み出される。しかし、ミトコンドリアはその活動の副産物としてフリーラジカルも生成する。ミトコンドリアが機能不全に陥ると、エネルギーが減少し、フリーラジカルが多く生成され、損傷と衰退の悪循環が生じる。これは体内の多くの組織、特にエネルギーと酸素に大きく依存する脳や皮膚に影響を及ぼす。

そこでメチレンブルーの登場である。メチレンブルーは強力な抗酸化物質で、ミトコンドリアを酸化ストレスから守ることができる。また、ミトコンドリアの酸素消費量とATP産生量を増加させることで、ミトコンドリアの機能を高めることができる。ATPは、細胞内でエネルギーを貯蔵し輸送する分子である。ミトコンドリアのパフォーマンスを高めることで、メチレンブルーは細胞の代謝を改善し、老化の兆候を抑えることができる。

メチレンブルーは青色化合物で、電子を得たり失ったりすることで色と電荷を変化させることができる。還元すると無色で中性のロイコメチレンブルーになる。メチレンブルーは水溶性と脂溶性の抗酸化物質であるため、細胞膜を容易に通過することができる。これは数少ない抗酸化物質だけが持つ非常に珍しい性質である。水溶性と脂溶性の両方の性質を持つ抗酸化物質として、他に次のようなものがある。 アスタキサンチン.

メチレンブルーもまた低い。 酸化還元電位つまり、容易に電子を供与したり受容したりすることができる。これらの特徴から、メチレンブルーはミトコンドリア内で触媒的酸化還元サイクラーとして働くのに最適な候補となる。

メチレンブルーはミトコンドリア内で触媒的酸化還元サイクラーとして働き、電子の移動によって酸化型と還元型の間を循環することができる。メチレンブルーは NADHこれは食物からミトコンドリアへ電子を運ぶ分子である。メチレンブルーはこの電子を、ミトコンドリアから酸素に電子を運ぶ分子であるシトクロムcに移動させることができる。

メチレンブルーは、NADHとFADH2から酸素に電子をシャトルする一連の電子輸送体であるミトコンドリア電子輸送連鎖のいくつかのステップをバイパスすることができる。このようにして、メチレンブルーはフリーラジカルの生成を抑え、ATPの生成を増加させることができる。

まとめ:

メチレンブルーの強力な抗酸化作用とミトコンドリア活性化作用は、特に脳と皮膚の老化を遅らせ、細胞の健康を改善することが期待されている。

メチレンブルーはグルコース代謝も促進する。

ミトコンドリアの電子伝達連鎖活性とグルコース取り込みの増加による脳代謝率の増加は、MBが酸素消費量を増加させ、グルコースがATP産生を増加させることを意味する。

電子伝達鎖は、細胞の動力源であるミトコンドリアで起こる一連の反応である。酸素と電子を使い、細胞の主なエネルギー源であるATPを作り出す。MBは電子輸送鎖に電子を供給し、その効率と速度を高めることができる。また、血流を改善し、炎症を抑えることで、脳細胞への酸素供給を増やすことができる。

グルコース代謝とは、糖の一種であるグルコースをATPに分解するプロセスのことである。グルコースは脳細胞の主な燃料であり、食事から摂取される。MBは、脳細胞が血液からグルコースを取り込むのを助ける特定の酵素と受容体を活性化することによって、グルコース代謝を刺激することができる。

電子伝達鎖とグルコース代謝の両方を高めることで、MBは脳細胞で生成されるATPの量を増やすことができる。これは、認知、気分、記憶など、脳機能を向上させるためのエネルギーが増えることを意味する。また、脳細胞を酸化ストレスや老化から守ることもできる。

このような理由もあって 抗酸化力メチレンブルーは、神経変性、記憶喪失、皮膚の老化、早老症など、加齢に関連するさまざまな症状に対して有益な効果を示すことが示されている。

早老症 は、小児の早老化を引き起こすまれな遺伝性疾患である。メチレンブルーはDNAの損傷を修復し、正常な細胞分裂を回復させることによって、早老症の症状の一部を回復させることができる。また、脳の神経細胞間のコミュニケーションを強化することにより、高齢者の認知機能と記憶力を向上させることができる。また、コラーゲンの合成を促進し、傷を治すことで、皮膚のしわやたるみ、色素沈着を改善することができる。

まとめ:

電子伝達連鎖とグルコース代謝を促進することによって、脳のエネルギー産生と細胞代謝の両方を高めるメチレンブルーの能力は、脳機能、気分、記憶の改善、さらには神経変性のような加齢に関連した症状に対する潜在的な効果を期待できる。

脳の老化におけるメチレンブルー。

脳は体内で最もエネルギーを必要とする器官のひとつであり、必要なエネルギーをミトコンドリアに依存している。脳の神経細胞は、ほとんどミトコンドリア由来のエネルギーに依存している。ミトコンドリアの機能不全は体の他の部分にも影響を及ぼしますが、脳にとっては特に有害です。

メチレンブルーは容易に透過する。 血液脳関門これは血液と脳を隔てる保護層である。また、メチレンブルーは酸化還元電位が低く、電子の供与や受容が容易である。これらの特徴から、メチレンブルーは脳内で触媒的な酸化還元サイクラーとして働くのに最適な候補となる。

メチレンブルーは、アルツハイマー病やパーキンソン病など、さまざまな脳の病気や障害に有益な効果をもたらすことが示されている。

メチレンブルーは、外傷、脳卒中、感染症、酸素不足などによって引き起こされる脳の物理的損傷である脳損傷にも効果がある(ワッツ他、2014年).

脳の損傷は、認知障害、行動の変化、あるいは死に至ることもある。メチレンブルーは、脳への血流と酸素供給を増加させることにより、脳損傷の修復を助けることができる。また、一酸化窒素を生成する一酸化窒素合成酵素(NOS)と呼ばれる酵素を阻害することで、脳の炎症や腫れを抑えることができる。 一酸化窒素血管拡張と炎症を引き起こす分子である。メチレンブルーは、脳損傷の動物モデルや臨床試験において有益な効果を示しているが、その安全性と有効性を確認するためにはさらなる研究が必要である。

メチレンブルーは、記憶喪失や認知機能低下の原因となる脳の正常な老化にも効果がある。薛ら、2021年).

フリーラジカルの生成を抑え、ミトコンドリアの機能を高めることで、酸化ストレスからミトコンドリアを保護することができる。また、脳の神経細胞の働きを高めることで、記憶の形成と想起を高めることができる。

メチレンブルーの脳力:

エネルギーを高め、神経細胞を保護する。神経変性疾患、脳損傷、さらには加齢に伴う認知機能の低下に効果が期待できる。

サーチュイン活性化剤としてのメチレンブルー。

メチレンブルーは強力な抗老化剤であり、細胞の健康と長寿を制御する酵素であるサーチュインを活性化することができる(シンら、2014). サーチュイン は、細胞のエネルギー産生と修復を促進する分子であるNAD+の健全なバランスを維持するために不可欠である。MBは、肝細胞のNAD+/NADH比を高め、SIRT1を刺激することができる。

ミトコンドリアの機能を高めることで、MBは肝臓での酸素消費量とエネルギー生産量も増加させることができる。また、AMPK、CPT-1、PPARαなど、脂肪酸の酸化やグルコースのホメオスタシスに関与する他の重要な代謝経路を活性化することもできる。MBによるAMPKの活性化は、SIRT1に依存している。

まとめ:

メチレンブルーには、細胞の健康と長寿の重要な調節因子であるサーチュイン酵素を活性化する能力があるため、抗酸化作用やその他の有益な特性に加えて、アンチエイジング剤としても有望である。ミトコンドリアの機能と代謝を高めることで、エネルギーレベルを向上させ、細胞を保護し、肝機能を高める可能性さえある。

肌への効果。

メチレンブルーは、抗酸化物質として作用し、ミトコンドリアの機能を高め、コラーゲンとエラスチンの生成を刺激し、紫外線を吸収することによって、老化や日焼けによるダメージから肌を守ることができる(薛ら、2021年).また、線維芽細胞の活性を高め、壊死の進行を抑え、微生物を殺し、余分な水分を乾燥させることで、創傷治癒と組織再生を促進することができる。

加齢は、肌にさまざまな影響を与える自然なプロセスである。老化は肌の弾力性、厚み、滑らかさ、潤いを失わせる。また、肌がダメージを受けやすくなったり、炎症や感染症にかかりやすくなったりすることもある。

年齢を重ねるにつれ、肌細胞の活性は低下し、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンの生成量も減っていきます。さらに、太陽からの紫外線を浴びると、酸化ストレス、DNA損傷、炎症が肌に起こり、シワ、たるみ、色素沈着を引き起こします。

光ダメージや酸化ストレスから肌を守る方法のひとつは、次のようなものだ。 抗酸化物質を使用するメチレンブルーなどである。メチレンブルーは強力な抗酸化物質で、電子を供与し、ミトコンドリアの活性を高めることによって、フリーラジカルから皮膚を保護することができる。MBは、ミトコンドリアが酸素をより効率的に利用するのを助ける酵素であるシトクロム酸化酵素のレベルを高めることができる。これにより、37-70%による細胞呼吸が促進され、以下のような原因で起こる老化の兆候を逆転させることができる。 環境毒素.

また、皮膚の構造を支える繊維のネットワークである細胞外マトリックス(ECM)のコラーゲンとエラスチンの産生を刺激することもできる(Xiong et al.).3D皮膚組織モデルにおいて、MB治療は皮膚の厚みと潤いを改善した(Xiong et al.).さらに、MBは紫外線を吸収し、皮膚の外層を形成する細胞であるヒトのケラチノサイトにおけるUVB照射によるDNA損傷を防ぐことができる。

これらの発見は、MBが天然の日焼け止めや肌の老化防止剤として働くことを示唆している。

MBが肌にもたらすもうひとつの利点は、創傷治癒と組織再生を促進する能力である。肌が傷ついたとき、私たちは 線維芽細胞コラーゲンとエラスチンを産生する細胞であるコラーゲン細胞が、傷口を塞ぎ、皮膚の完全性を回復するために素早く移動し、増殖する。

MBは、創傷治癒過程における線維芽細胞の遊走と増殖を促進することにより、この過程を促進することができる。皮膚熱傷の動物モデルにおいて、MBの投与は壊死の進行を抑制した。これは、酸化ストレスと一酸化窒素(NO)を減少させるMBの能力によるのかもしれない。

MBはまた、創傷に感染して合併症を引き起こす細菌や真菌を殺すことによって、創傷治癒を助けることができる。さらに、健康な細胞に害を与えることなく、傷口の余分な水分を乾燥させることができる。これにより、過剰な組織が傷の上に増殖して治癒を遅らせる過増殖を防ぐことができる。

MBを傷口に塗ることで、治癒を早め、感染リスクを減らし、最小限の刺激で組織の生存率を向上させることができるかもしれない。

まとめ:

この万能化合物は、内的・外的な老化要因の両方に働きかけます。抗酸化物質として働き、ミトコンドリア機能とコラーゲン産生を高めると同時に、日焼けによるダメージから肌を守り、組織の再生を促進します。天然の日焼け止め、アンチエイジング剤、創傷治癒促進剤、これらすべてがひとつになったものとお考えください!

早老症におけるメチレンブルー。

ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)は、子供が急速に老化し、早死にする壊滅的な疾患である。プロジェリンは核膜(細胞の核を包む膜)に付着し、核膜を変形させ、膨張させる。その結果、以下のような変化が起こる。 遺伝子発現, 細胞ストレス、ミトコンドリア機能不全、これらは老化の特徴である。

メチレンブルーは、ミトコンドリアの抗酸化物質として作用し、細胞呼吸を促進することによって、アンチエイジング効果を発揮することが示されている。MBは細胞膜を通過して核に到達し、そこでプロジェリンを溶解して核膜の形状を正常に戻すことができる(Xiong et al.).これにより、遺伝子発現の変化を逆転させ、HGPS細胞の細胞ストレスを軽減することができる。MBはまた、ミトコンドリア機能を改善し、HGPS細胞の酸化的損傷を軽減することができる。

この稀な病気以外でも、MBは通常の老化や、ミトコンドリアの機能障害や酸化ストレスに関連する他の病気にも効果がある可能性がある。プロジェリアのような難しい症例で老化を遅らせるのに役立つのであれば、普通の人でも同じことができるはずだが、この点に関してはまだまだ研究が必要である。 もし、プロジェリアでない通常の老化過程でも同じ抗老化作用があることが証明されれば、FDAが承認した最初の抗老化薬のひとつになるかもしれない。

まとめ:

ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群(HGPS)は、細胞の核を破壊する欠陥タンパク質プロジェリンによって、急速な老化と早死を引き起こす。MBは、この有害なタンパク質を分解し、核を正しい形に戻すことによって、細胞の核にあるプロジェリンに働きかける。その結果、遺伝子発現が修正され、ストレスが軽減され、細胞内のミトコンドリアが若返る。

うつ病だ。

うつ病は、世界中で数百万人が罹患している、一般的で衰弱させる精神障害である。持続的な気分の低下、興味の喪失、認知機能の低下が特徴である。うつ病は他の神経精神疾患や神経変性疾患と併発することもある。うつ病 うつ病の原因 は、遺伝的、環境的、生物学的要因が関与する複雑で多因子性のものである。

MBは、うつ病やその関連疾患に関与する複数のメカニズムを標的とすることができる万能な化合物である。神経伝達物質、NO-cGMPカスケード、ミトコンドリアに作用することにより、MBは抗うつ作用、抗不安作用、神経保護作用を示すと考えられている。

いくつかの研究によると、メチレンブルーは、以下の物質を増加させる可能性がある。 ノルアドレナリン, セロトニン、 と ドーパミン これらの神経伝達物質を分解する酵素を阻害することによって、脳内の (2019年アルダ).メチレンブルーはモノアミンオキシダーゼとアセチルコリンエステラーゼの活性を阻害し、カテコールアミンとアセチルコリンのレベルを高める。そして、セロトニンとノルエピネフリンを増加させる。これらの神経伝達物質は、気分、不安、記憶の調節に関わっている。これらのレベルを高めることで、メチレンブルーはうつ病を緩和し、認知機能を改善するのに役立つ可能性がある。

MBは、複数の経路を標的とし、神経伝達物質のレベルを調節するいくつかの酵素や分子に作用することで、うつ病やその関連疾患に対する新規で効果的な治療法を提供する可能性がある。また、うつ病や精神病の神経生物学に関与する一酸化窒素(NO)-環状グアノシン一リン酸(cGMP)カスケードを調節することもできる(2019年アルダ).NOとcGMPの産生を阻害することにより、MBは抗うつ作用、抗不安作用、神経保護作用を持つと考えられる。

しかし、MBは神経伝達物質やシグナル伝達分子に影響を与えるだけではない。ミトコンドリアの抗酸化物質として働き、細胞呼吸を促進することもできる。ミトコンドリアの機能不全と酸化ストレスは、うつ病や神経変性に関連している。ミトコンドリアの呼吸鎖から電子を供与または受容することにより、MBはミトコンドリアの機能を回復させ、神経細胞のエネルギー産生を改善し、酸化的損傷を防ぐことができる(ヤンら、2020).これらの効果もMBの治療活性に寄与しているのかもしれない。

アルツハイマー病やパーキンソン病のような神経変性疾患のうつ病にMBを用いることも、特に適切な戦略である。神経伝達系とミトコンドリア機能の両方を標的とすることにより、MBはこれらの患者の気分と認知症状の両方を改善する可能性がある。

研究で使用される量はかなり幅がある。この研究では、15mgしか使用していない(ネイラー他、1987この研究では、メチレンブルーを投与された患者は有意に改善した。他のほとんどの研究では投与量が多く、例えばこの研究では300mgと15mgの投与量を比較している(ネイラーら、1986)を2年間投与した。300mg/日を投与された患者は15mg/日を1年間投与された患者よりも有意に抑うつ状態が軽減されたが、躁症状の重症度に有意差は認められなかった。

まとめ:

神経伝達物質、一酸化窒素シグナル伝達、ミトコンドリア機能を標的とするメチレンブルー独自の多面的アプローチは、うつ病と関連障害に対する新規で効果的な治療法としての可能性を示しており、気分と認知の両面で効果を発揮する。

双極性障害。

を持つ人々 双極性障害 薬物療法を受けていても、気分の落ち込み、不安、認知障害などの残存症状に悩まされることが多い。

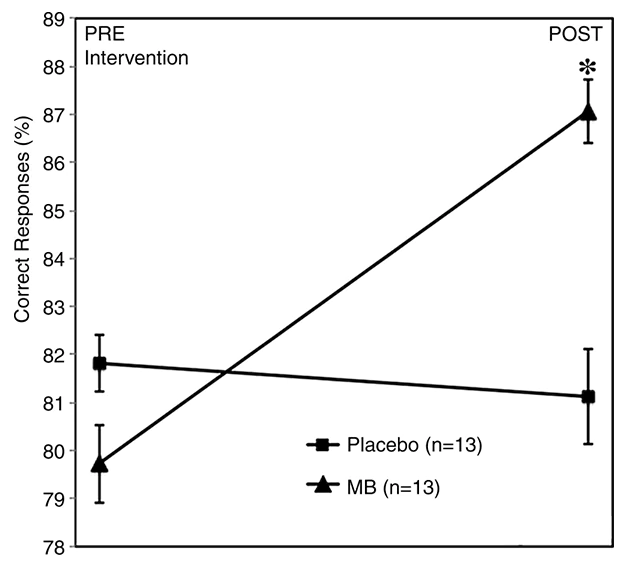

最近の研究 (アルダ他,2017)は、すでに気分安定薬のラモトリギンを服用している双極性障害患者を対象に、MBの効果を試験した。この試験は二重盲検クロスオーバー試験で、患者は12週間MBの低用量(15mg)または活性用量(195mg)を投与され、その後もう一方の用量に切り替えてさらに12週間投与された。この研究では、うつ病、躁病、不安、認知機能の重症度が測定された。

この研究では、MBの活性用量は低用量と比較して、抑うつと不安の症状を有意に改善した。躁病の症状は、試験期間を通して低く安定したままであった。認知症状に対するMBの効果は有意ではなかった。MBの副作用は一過性で軽度であり、忍容性は良好であった。

これらの知見から、MBは双極性障害患者の残存する抑うつ症状や不安症状を改善するための補助薬として使用できることが示唆される。また、双極性障害の長期治療において気分を安定させる効果がある可能性もある。

まとめ:

メチレンブルーは、双極性障害における追加投薬として、躁状態を悪化させることなく、残存する抑うつと不安を有意に軽減することが期待される。

認知機能強化。

メチレンブルーは記憶力を高め、脳をダメージから守る。脳細胞の代謝機能を高め、よりエネルギッシュで弾力性のある状態にすることでその効果を発揮する。

メチレンブルーには、次のような効果がある。 アセチルコリン アセチルコリンエステラーゼと呼ばれるアセチルコリンを分解する酵素を阻害することにより、脳内のアセチルコリン濃度を低下させる。 アセチルコリンは、記憶、学習、注意、その他の認知機能に関与する神経伝達物質である。アセチルコリンの分解を防ぐことで、MBは脳におけるこの神経伝達物質の利用可能性とシグナル伝達を高めることができる。このことは、MBがさまざまなタスクや条件下で記憶保持や認知能力を向上させることが示されている理由を説明しているのかもしれない。

MBは他の薬物とは異なり、特定の受容体に作用するわけでも、予測可能な効果をもたらすわけでもない。つまり、低用量と高用量で正反対の作用を示すのである (ブルチー&ゴンザレス=リマ, 2008).低用量では、MBは酸素からエネルギーを産生するミトコンドリア電子伝達連鎖の電子供与体として働く。これにより、MBは比類のない抗酸化作用と細胞呼吸促進作用を発揮し、神経系にさまざまな影響を与える。

MBの主な作用の一つは、記憶の定着に重要な役割を果たす呼吸酵素シトクロム酸化酵素の活性を高めることである。MBは、記憶課題の種類や強度に応じて、選択的かつ適応的に記憶の定着を改善する。さらに、低用量のMBは、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中など、ミトコンドリア機能障害を伴う脳障害の予防や治療に用いられてきた。MBにはユニークな自己酸化作用があり、さまざまな組織の酸化酵素と相互作用し、その活性を調節することができる。このことは、MBが低用量で強力な神経保護効果を発揮する理由を説明している。この論文(ロハスら、2012)は、酸化ストレス、神経変性、記憶障害を特徴とする急性および慢性の病態を治療し、記憶を増強するための有望で安全な介入として、低用量MBのメカニズム的役割を支持する証拠をレビューした。

まとめ:

メチレンブルーには、脳のアセチルコリンレベル(記憶の定着に重要な酵素)とミトコンドリア活性の両方を高める作用があり、記憶力を高め、アルツハイマー病やパーキンソン病などの脳疾患を予防する可能性がある。

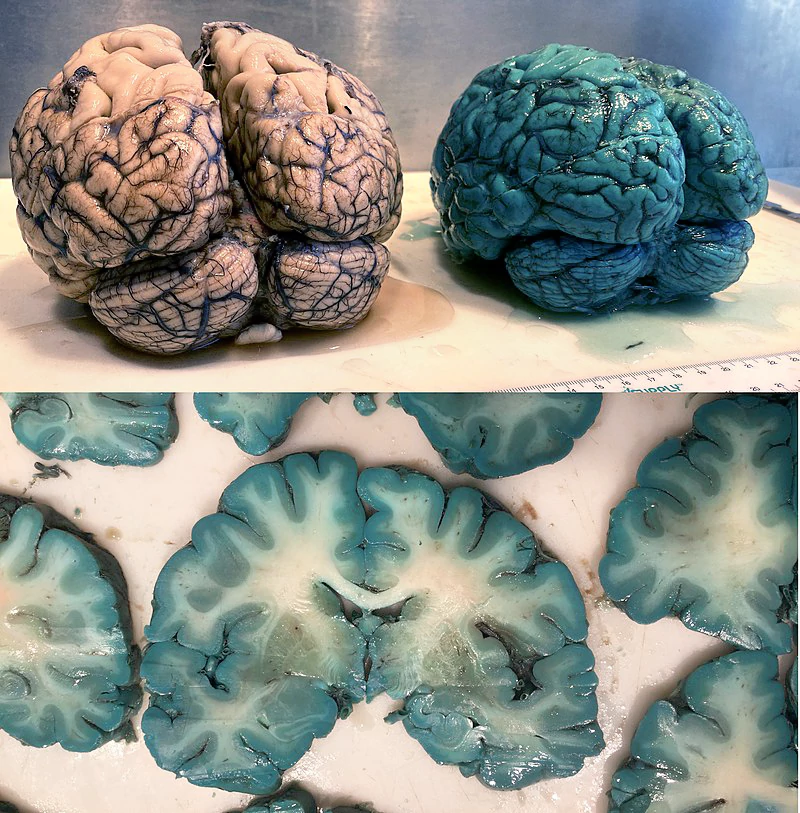

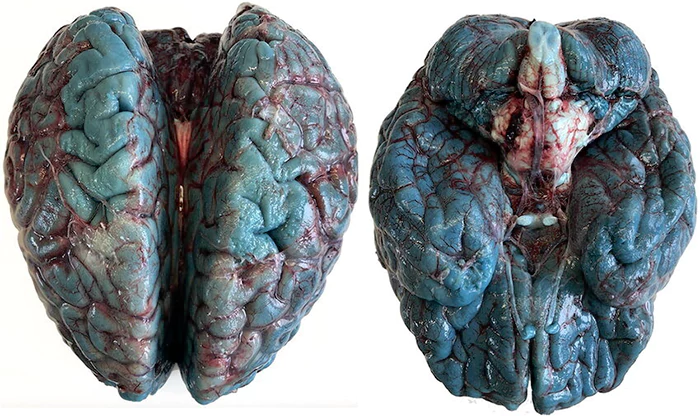

MBは体内に注入されると血液脳関門を通過し、脳組織を選択的に標的にすることができる。これは1886年にポール・エーリッヒが初めて発見したもので、彼はこれを生体内で選択的に病気を治療できる "魔法の弾丸 "と呼んだ。この概念は現代の化学療法の基礎となった。MBは脳の神経細胞をその青色で染め、解剖後に見えるようにすることができる。MBはまた、血液中よりも高濃度で脳内に蓄積することができ、脳機能に影響を及ぼすのに適した候補となる。

さまざまなタイプの学習課題において、またさまざまな集団において、MBが記憶を改善することが、いくつかの研究で示されている。 MBの記憶増強作用が最初に報告されたのは(マルティネス他、1978)は、ラットの抑制性回避課題において、訓練直後に1mg/kgのMBを投与すると記憶保持が改善することを発見した。この課題では、軽い電気ショックが与えられた暗室を避けることを学習する。(キャロウェイら、2002) MB は、ラットの物体認識における記憶保持、慣れ親しんだ環境への日間の順応、および餌付きホールボード迷路における空間記憶保持と反転学習を増加させることを発見しました。これらのタスクには、新しいオブジェクトや場所を認識したり、新しいルールを学習したりすることが含まれます。(ゴンザレス=リマ&ブルチー, 2004)は、MBがラットのパブロフ恐怖条件づけの消退の記憶保持を改善することを発見した。この課題では、以前に嫌悪事象と対になった刺激に対する条件づけられた恐怖反応を抑制することを学習する。

MBは、餌のありかを覚える、危険を避ける、物を認識する、恐怖に打ち勝つなど、さまざまなタスクにおいてラットの記憶保持を向上させることが証明されている。しかし、数日間にわたる反復訓練が必要な、より複雑な学習についてはどうだろうか?この研究 (Wrubel他、2007年)は、MBがラットの空間弁別記憶にどのように影響するかを、穴あき迷路を使って調べた。ラットは、どの穴に餌があり、どの穴に餌がないかを学習しなければならなかった。研究者たちは、各トレーニングセッションの後にMBを注射したラットは、生理食塩水を注射したラットよりも早く、よく学習することを発見した。また、MBはラットの脳内のシトクロム酸化酵素と呼ばれる、酸素からエネルギーを生産する酵素の活性を高めることもわかった。MB投与群の脳内シトクロム酸化酵素活性は、生理食塩水投与群より約70%高かった。このことは、MBが学習に関与する脳領域のエネルギー供給を増加させることにより、記憶の定着を促進することを示唆している。この研究は、MBが脳の代謝能力を高めることにより、日をまたいで学習を改善する強力な記憶増強剤であることを示している。

MBはまた、認知障害の有無にかかわらず、記憶力を向上させることができる。それは、脳細胞への血流と酸素の供給を高め、脳細胞をより注意深く、より効率的にすることによって行われる。MBは臨床試験 (ロドリゲスほか 2016) 研究者らは、MBまたはプラセボを摂取する前と後に機能的MRIスキャンを受けた健康なボランティアを対象に、MBが持続的注意と短期記憶に関与する脳部位にどのような影響を及ぼすかを調べようとした。研究者たちは、MBが持続的注意と短期記憶に関与する脳領域にどのような影響を及ぼすかを確かめたかったのである。持続的注意力とは、長時間集中し、注意力を維持する能力のことである。短期記憶とは、数秒から数分間の情報を記憶し、思い出す能力のことである。

結果は有意であった。MBは、注意、感情、自己認識を司る脳の一部である島皮質の脳活動を増加させた。また、前頭前皮質、頭頂前皮質、後頭皮質という、記憶の符号化、保存、検索に関わる脳の部位の脳活動も高まった。また、ボランティアの記憶能力も向上し、より多くの情報を正確に思い出すことができるようになった。

この研究は、低用量のMBが脳細胞への血流と酸素供給を増加させることにより、脳機能と認知力を改善することを示している。また、機能的MRIを用いることで、MBの脳への影響をin vivoで測定できることも示している。

まとめ:

メチレンブルーには、血液脳関門を通過し、脳組織を直接標的にして蓄積するユニークな能力がある。エネルギーと血流の両方を高めることで、認知障害の有無にかかわらず、動物およびヒトの両方において、記憶力強化の素晴らしい可能性を示す。

アルツハイマー病治療の可能性。

メチレンブルーは、世界中で何百万人もの人々が罹患している壊滅的な疾患であるアルツハイマー病(AD)との闘いに役立つ万能物質である。ADは進行性の記憶喪失を引き起こす、 認知機能の低下異常なタンパク質の沈着と脳細胞の損傷による行動変化である。MBは、ADに関与する複数の細胞および分子プロセスを阻害することによって、ADの主要な特徴のいくつかに対抗することが示されている。MBは、ADの特徴的な徴候であるアミロイド斑や神経原線維のもつれの形成を防ぐことができる。メチレンブルーには、cGMP経路を阻害する作用がある。MBはまた、ミトコンドリアの機能と代謝を改善することができる。また、記憶、気分、学習に重要なアセチルコリン、セロトニン、グルタミン酸などの様々な神経伝達物質系を調節することができる。ADのこのような多様な側面に影響を与えることにより、MBはAD患者の病気の進行を遅らせ、生活の質を改善する可能性がある(オズ他、2009).

タウは通常、脳の神経細胞の構造を安定させる働きをするタンパク質であるが、アルツハイマー病などの一部の病気では、異常な状態になり、細胞に損傷を与えるフィブリルと呼ばれる塊を形成する。科学者たちは、タウがフィブリルを形成するのを防ぎ、脳を変性から守る方法を探している。その方法のひとつが、タウの線維化を阻害する低分子を使うことである。

MBは、タウの化学構造を変化させることで、タウが線維を形成するのを防ぐことができる (クロウら、2013).

これは、タウの2つのシステイン残基(硫黄を含むアミノ酸)に電子を供与することによって行われる。これによりタウは、2つの硫黄原子が結合したジスルフィド結合を形成する。これによりタウはよりコンパクトになり、線維を形成しにくくなる。しかし、これは4-Rタウと呼ばれる、ある配列が4回繰り返されるタウの一種にしか効かない。もう一つのタイプのタウは3-Rタウと呼ばれ、3つの繰り返し配列を持つが、MBによって酸化されてもなおフィブリルを形成することができる。実際、MBは3-Rタウに二量体を形成させることができる。二量体はフィブリル形成の種となる分子のペアである。MBはタウとは関係のない他の分子のシステイン残基も酸化する。このことは、MBが他の細胞機能に好ましくない副作用を及ぼす可能性があることを意味する。

MBは現在、ADの新規治療薬として臨床試験が行われている。

まとめ:

アルツハイマー病に対するメチレンブルーの可能性は、プラークの形成を妨げ、ミトコンドリアを保護し、さらには有害なタウタンパク質の特定の形が凝集するのを防ぐという、多方面からの攻撃にある。

パーキンソン病治療の可能性。

パーキンソン病(PD)は、世界中で数百万人が罹患している神経変性疾患である。パーキンソン病は、脳内のドーパミンを産生するニューロンが徐々に失われ、振戦、固縮、動作緩慢、平衡感覚障害などの症状を引き起こす。PDはまた、嗅覚など脳の他の側面にも影響を及ぼし、病気の初期には嗅覚が低下したり失われたりすることが多い。

PDの主な原因のひとつは酸化ストレスであり、フリーラジカルと呼ばれる有害分子の生成と除去のバランスが崩れることである。これらのフリーラジカルは、細胞のエネルギー源であるミトコンドリアにダメージを与える。ミトコンドリアがダメージを受けると、細胞は正常に機能しなくなり、やがて死んでしまう。

科学者たちは、ミトコンドリアを酸化ストレスから守り、エネルギー生産を高める方法を探してきた。有望な候補のひとつがメチレンブルーである。

最近の研究で、MBがドパミンニューロンの喪失を予防または減少させ、PDを模倣する毒素にさらされたPDの動物モデルにおいて運動機能を改善することが示された。しかしながら、これらの研究は急性毒素モデルを用いたものであり、PDの慢性的性質を完全に反映したものではない。さらに、MBがPDの重要な非運動機能である嗅覚機能を改善するかどうかを検討した研究はない。

これらのギャップを解決するために、本研究の研究者たちは、PDに似た症状と神経変性を引き起こすMPTPと呼ばれる毒素をマウスに注射した(ビジュら、2018).MPTPが脳に入るのを助けるプロベネシドという薬と一緒に、35日間にわたって10回MPTPをマウスに投与した。その後、嗅覚の衰えに気づいたときから、何匹かのマウスに低用量のMBを飲料水に混ぜて投与した。

MBを投与されたマウスは、投与されなかったマウスに比べ、運動協調性に著しい改善が見られた。また、脳内のドーパミンニューロンが増え、運動を司る線条体のドーパミン末端も増えた。最も重要なことは、嗅覚がMB投与によって回復したことである。

これらの知見は、低用量のMBがミトコンドリア機能を増強し、酸化ストレスを軽減することによって、PDの運動機能と非運動機能の両方を保護できることを示唆している。

このことから、MBは、運動症状のみを標的とし副作用の多い現代薬とは異なり、疾患の根本原因を標的とするため、現在の薬物療法よりも効果的で安全なPDの治療薬となる可能性がある。さらに、MBは経口投与が容易で、コストが低く、臨床使用の歴史も長い。

しかし、MBをPD患者に使用する前に、ヒトにおける安全性と有効性を確認するためのより多くの研究が必要である。

まとめ:

ミトコンドリアを保護し、ドーパミンの産生を促進するメチレンブルーの能力は、パーキンソン病の運動症状と非運動症状の両方を治療する可能性があり、既存の治療法よりも安全で包括的なアプローチを提供できる可能性がある。

向精神薬としてのメチレンブルー。

メチレンブルーを使う人の多くは、複雑なトピックをよりよく、より速く理解するのに役立つと言う。学んだことを簡単に思い出し、さまざまな状況で応用することができると言います。メチレンブルーは、最初の試みで、あなたの理解力と情報の保持力を高めてくれるようです。もしあなたが大学生なら、試してみるのもいいかもしれない。

また、多くの人がメチレンブルーによって気分が改善されると報告している。経験したことの否定的な面を忘れ、肯定的な面に集中できるようになるという。メチレンブルーは、低用量であっても、ストレスや不安を軽減するために脳の配線を変えるのに役立つかもしれない。

メチレンブルーによって、よりエネルギッシュで自信に満ちた気分になるという人もいる。身体的なパフォーマンスや回復力を高めてくれるという。

また、睡眠の質と持続時間が向上したという人もいる。目覚めも爽快で、一日の準備が整ったという声もある。メチレンブルーは、体内時計の自然なサイクルである概日リズムを調整するのに役立つかもしれない。

メチレンブルーは、脳と身体に多くの恩恵をもたらす向精神薬である。よりよく学び、よりよく記憶し、より幸福を感じ、より強いパフォーマンスを発揮し、より深く眠ることができるかもしれない。

まとめ:

メチレンブルーには、学習や気分の改善から身体能力の向上や睡眠に至るまで、さまざまな向知性作用が報告されており、認知機能と全体的な幸福感の両方を高めるワンストップショップの候補として有望視されている。

ライム病と感染症。

ライム病患者のほとんどは抗生物質で完治しますが、中には長期にわたる合併症に苦しむ人もいます。この症状は治療後ライム病症候群(PTLDS)と呼ばれ、患者のQOLに影響を与える。PTLDSを発症する人がいる理由は明らかではないが、ライム病の原因菌の持続性が関係している可能性がある。ボレリア・ブルグドルフェリと呼ばれるこれらの細菌は体内に潜伏し、抗生物質の効果に抵抗することができる。

そのため、ボレリア・ブルグドルフェリをより効果的に殺菌し、PTLDSを予防する新薬が必要とされている。

実験室では、MBは抗生物質耐性のライム菌を効果的に死滅させた (馮ら、 2015).今回の研究では、現在ライム病に使用されている抗生物質よりもさらに高い活性を持つ113種類の薬剤が報告された。

メチレンブルーと抗生物質を併用することで、ライム病と闘う抗生物質の効果も高まる (ホロウィッツ&フリーマン、2022年).

また、メチレンブルーと抗生物質を併用すると、他の種類のバルトネラ感染症の治療には抗生物質単独よりも効果的であることが研究で示されている(鄭ら、2020年).Bartonella henselaeはグラム陰性菌で、外部寄生虫の存在下でネコのひっかき傷によってヒトに感染する。B. henselaeに感染したヒトは、局所的なリンパ節腫脹や、持続性菌血症や心内膜炎などのより重篤な全身疾患を含む様々な臨床疾患を引き起こす可能性がある。本試験で使用可能なすべての薬剤のうち、メチレンブルーとリファンピンが、薬剤暴露6日後のバイオフィルムB. henselaeに対して最も活性の高い薬剤であった。抗生物質の組み合わせ(アジスロマイシン/シプロフロキサシン,アジスロマイシン/メチレンブルー,リファンピン/シプロフロキサシン,リファンピン/メチレンブルー)は,6日間の投与でバイオフィルムB. henselaeを完全に消失させた.

まとめ:

メチレンブルーは単独でも抗生物質との併用でも、抗生物質耐性のライム菌やバルトネラ菌を根絶する有望な可能性を示している。このことから、慢性感染症やそれに付随する合併症の治療薬として有望である。

マラリアだ。

メチレンブルーは、マラリア対策として長い歴史を持つ合成化合物である。致命的な寄生虫を標的にした最初の人工医薬品であり、1800年代後半から1900年代前半にかけて広く使われていた。しかし、MBは単なる過去の遺物ではない。最近の研究で、MBはマラリアに対する強力な武器になり得ることが明らかになった。実験室でのテスト、マウスやサルの実験では、MBは最も危険なマラリア原虫を殺すことができる。また、他の抗マラリア薬に対してマラリア原虫やマラリア原虫の一部の株が持つ耐性を克服することもできる。さらにMBは、蚊に感染する寄生虫の性段階である配偶子細胞を殺すことで、マラリアの感染を抑えることができる。このため、マラリアの現在の標準治療法であるアルテミシニン併用療法(ACT)のパートナーとして有望である。ACTは、マラリアが流行している地域からマラリアを撲滅することを目的としているが、薬剤耐性やコンプライアンス不良といった課題に直面している。MBは、寄生虫を殺す活性を高め、副作用を軽減することで、ACTの有効性と安全性を高めることができる。

この研究(呂ら、2018)は、2017年初めまでに発表された科学文献をレビューし、マラリア治療にMBを使用することの潜在的な利益とリスクの概要を提供している。

この研究では、1504人のマラリア患者(その3分の2は小児)を対象とした21の研究を報告した22の論文を分析した。古い研究ではMB単剤に焦点が当てられ、新しい研究ではMBと他の抗マラリア薬との併用が検証された。その結果、MBはさまざまな地域のマラリアに対して高い効果を示し、蚊に感染する性段階である配偶子細胞を殺すことによって、寄生虫の感染を減少させることに強い影響を与えた。また、マラリアの現在の標準治療法であるアルテミシニン併用療法(ACT)の作用も増強した。ACTはマラリアが流行している地域からマラリアを撲滅することを目的としているが、薬剤耐性やコンプライアンス不良などの課題に直面している。MBは、寄生虫を殺す活性を高め、副作用を軽減することで、ACTの有効性と安全性を向上させることができる。

MBの最も一般的な副作用は、軽度の泌尿生殖器症状および胃腸症状と尿の青色化であった。赤血球に影響を及ぼす遺伝的疾患であるグルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PD)欠乏症の患者では、MBはヘモグロビン濃度をわずかに低下させたが、臨床的に重要なものではなかった。

この研究では、アフリカ以外の地域のマラリアや、別のタイプのマラリア原虫であるPlasmodium vivaxに対するMBの効果を調べるには、さらなる研究が必要であると結論づけた。この研究ではまた、ACTにMBを添加することは、耐性菌の発生を防ぎ、制圧・排除プログラムにおける感染を減少させるための貴重な戦略である可能性が示唆された。

まとめ:

メチレンブルーは、マラリア抵抗性寄生虫を殺傷し、標準治療を強化し、感染を減少させる効果があるため、特に抵抗性に直面している地域で、マラリア対策に有望な手段となる。

メチレンブルーによるメトヘモグロビン血症。

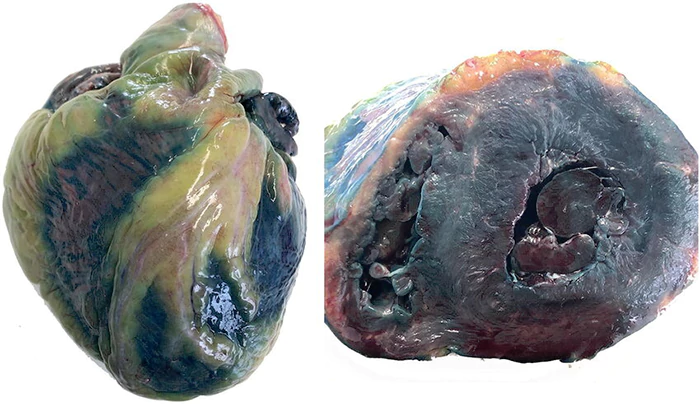

メトヘモグロビン血症は、血液の酸素運搬能力を低下させる重篤な状態です。ヘモグロビン分子中の鉄原子の一部または全部が、正常な第一鉄[Fe2+]型から異常な酸化型の第二鉄[Fe3+]型に変化すると起こります。ヘモグロビンが酸化されて鉄を含む第二鉄型になると、第二鉄はすでに酸化されているため、それ以上酸素を結合して運搬することができなくなり、血液が酸素を組織に運搬する効率が低下します。この血液の色は、通常の赤色から暗褐色やチョコレート色に変化します。これが、生命を脅かす機能性貧血の原因となります。メトヘモグロビン血症の治療には、その原因を取り除き、解毒剤のメチレンブルー(塩化テトラメチルチオニン)(2022年ラドロー).

メチレンブルーは、メトヘモグロビンを還元してヘモグロビンに戻す二次経路と相互作用することによって作用する。この経路にはNADPH-MetHb還元酵素と呼ばれる酵素が関与しており、この酵素はG6PD依存性のヘキソース一リン酸シャントからのNADPHを使用して、メチレンブルーをロイコメチレンブルーに還元する。ロイコメチレンブルーは次に電子供与体として働き、メトヘモグロビンをヘモグロビンに還元する。メチレンブルーは通常、外的要因によるメトヘモグロビン血症の治療に非常に効果的で、即効性があります。メトヘモグロビン濃度が20-30%以上の場合、または頭痛、めまい、息切れ、胸痛などの症状がある場合は、メチレンブルーを投与する必要があります。メチレンブルーの投与量は、1~2mg/kg(1%溶液0.1~0.2mL/kg)を5分かけて静脈内投与します。症状や値が改善しない場合は、30~60分後に2回目の投与が必要になることがあります。

メチレンブルーには注意すべき副作用があります。最も一般的なものは尿が緑色や青色になることですが、これは無害で一時的なものです。しかし、メチレンブルーは酸化剤であり、モノアミン酸化酵素A(MAO-A)の阻害剤でもあるため、深刻な副作用を引き起こす可能性もあります。酸化剤であるメチレンブルーは、大量に投与されたり、適切に還元されなかったりすると、逆説的にメトヘモグロビン血症を悪化させたり、溶血(赤血球の破壊)を引き起こしたりします。MAO-A阻害薬であるメチレンブルーは、抗うつ薬などセロトニン濃度に影響を与える薬と相互作用する可能性があり、大量に投与するとセロトニン症候群を引き起こします。新生児や妊婦は酸化剤に敏感で、メチレンブルーは胎児に害を与える可能性があるため、メチレンブルーも推奨されません。

まとめ:

血液が茶色っぽくなり、尿が青くなったら、メトヘモグロビン血症を疑って、直ちに医師の診察を受け、迅速かつ効果的な解毒剤であるメチレンブルーの治療を受けてください。

敗血症性ショックと血管痛におけるメチレンブルー。

メチレンブルーは、敗血症性ショック(感染症に対する身体の反応によって血圧が低下し、臓器不全に陥ったときに起こる生命を脅かす状態)の治療薬にもなる可能性がある(プンティロら、2020).

メチレンブルーは、血管を弛緩させ、拡張させる分子である一酸化窒素の産生を阻害することによって働きます。これにより、メチレンブルーは血圧を上げ、臓器への血流を改善します。メチレンブルーは、血管拡張薬と呼ばれる他の薬では十分な効果が得られない場合に、医師から投与されることがあります。

メチレンブルーは、血管痛などの低血圧に関連する他の症状にも効果があります。血管痛は、心臓手術後や敗血症性ショックで起こりうる血管抵抗の低い状態です。メチレンブルーは血管の正常な緊張と反応性を回復させるのに役立ちます。

しかし、メチレンブルーにリスクがないわけではない。.

高血圧の方は、メチレンブルーの服用に十分注意する必要があります。メチレンブルーは血圧を上げすぎ、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。

まとめ:

メチレンブルーには血圧を上昇させ、血流を改善する作用があるため、敗血症性ショックやその他の低血圧に関連する症状の治療薬として有望であるが、すでに高血圧の場合は注意が必要である。

真菌感染症。

メチレンブルーは細菌感染と同じように真菌感染にも効果がある。

伝統的に養殖で使用されている。メチレンブルーは水槽に安全な消毒剤であり、アンモニアや亜硝酸塩中毒の治療にも使用できる。水産養殖では、抗真菌薬および抗寄生虫薬として機能する。.それは は、魚卵が真菌の繁殖によって失われないようにするために、魚卵の処理によく使われてきた。

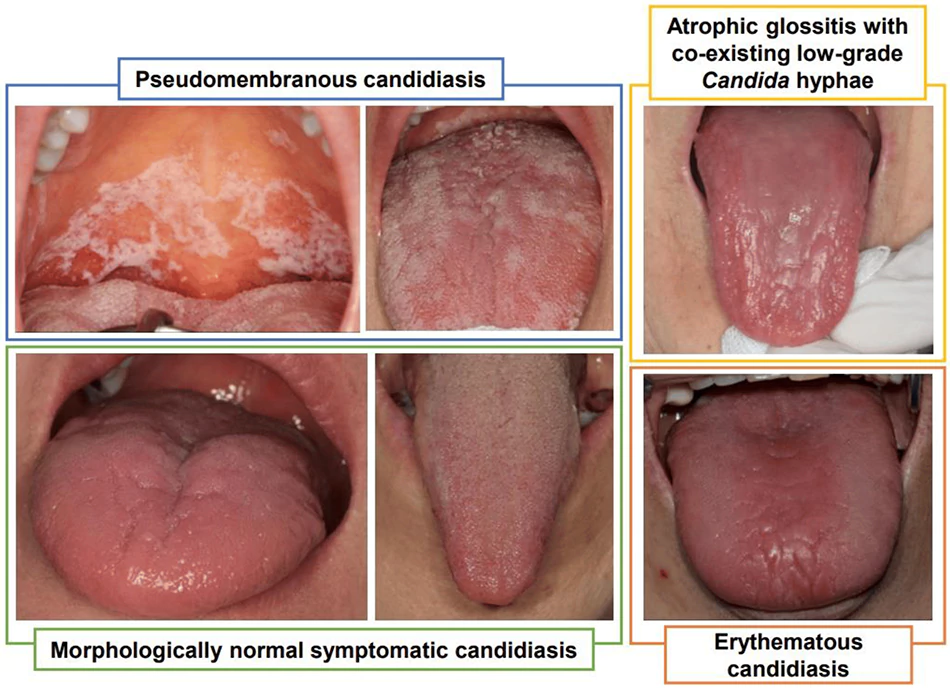

また、ヒトの真菌感染症の治療薬としても使用されている。何百万人もの人々が、足の爪の真菌、口腔内の鵞口瘡、より重症のカンジダ感染症、その他あらゆる種類の真菌感染症に苦しんでいる。

爪カビは、白癬菌(はくせんきん)と呼ばれるカビの一種によって引き起こされます。爪真菌は従来の薬剤では治療が難しく、副作用があったり効果がなかったりすることがある。そのため、一部の研究者は、メチレンブルーを用いた光線力学的療法(PDT)という新しい爪真菌の治療法を模索している。

PDTは色素と光を用いて真菌細胞を死滅させる技術である。この研究(フィゲイレド・ソウザ他、2014年研究者らは、22人の足爪真菌患者を対象に、MBを用いたPDTがどのように作用するかを試験した。一方は重度の爪真菌、もう一方は軽度から中等度の爪真菌である。患部の爪に2% MB溶液を塗布し、波長630nm、エネルギー36J/cm2の発光ダイオード(LED)装置を照射した。この作業を2週間ごとに6ヵ月間繰り返した。

軽症から中等症の足爪真菌症例はすべてMBによるPDTで治癒したが、重症の足爪真菌症例では63.6%に改善がみられた。このことは、MBを用いたPDTが足爪真菌、特に軽度から中等度の症例に対して有望な治療法であることを意味している。しかし、より大規模な試験で安全性と有効性を確認するためには、さらなる研究が必要である。

カンジダ・アルビカンス もまた、ヒト、特に免疫系が弱っている場合に感染症を引き起こす、より危険な真菌である。これらの感染症は深刻で、生命を脅かすことさえある。残念なことに、C.アルビカンスは通常の抗真菌薬に耐性を持つようになり、治療が難しくなる。そのため、研究者たちはこの真菌と闘う新しい方法を探している。

メチレンブルーは、膣イースト菌感染症の原因となるカンジダ・アルビカンスのような真菌も殺すことができる。

MBはカンジダ・アルビカンスのミトコンドリア、酸化還元サイクル、膜という3つの側面をターゲットにしている。ミトコンドリアは細胞内でエネルギーを生産する部分であり、酸化還元サイクルは分子間で電子を移動させるプロセスである。MBはこれら両方のプロセスを破壊し、真菌細胞のエネルギーとバランスを失わせる。MBはまた、細胞膜にもダメージを与える。MBは膜を漏れやすく弱くし、他の薬剤や免疫系が真菌細胞を攻撃しやすくする。

カンジダ・アルビカンスのもう一つの重要な特徴は、酵母から形を変える能力である。 菌糸.酵母は丸い単細胞であるのに対し、菌糸は長く枝分かれした構造をしている。菌糸はカンジダ・アルビカンスが組織に侵入し、免疫系から逃れるのを助ける。MBは、カンジダ・アルビカンスが菌糸に切り替わるのを防ぎ、より危険性の低い酵母の形を保つ。

また、真菌細胞に酸化ストレスを与えることで、抗真菌剤としても作用する。これは、カンジダ・アルビカンス感染を治療し、真菌治療の大きな問題である薬剤耐性を回避する有用な方法となりうる。

この研究では (アンサリら、2016), 彼ら メチレンブルーが真菌細胞のミトコンドリアと膜を損傷することによって真菌細胞を殺す能力をテストした。また、MBはカンジダが抗真菌薬を排除するために使用する薬剤ポンプの影響を受けないこともわかった。MBで処理したカンジダ細胞は、無糖源ではうまく増殖できなかった。また、MBで処理したカンジダ細胞は、細胞膜を破壊するSDSと呼ばれる洗剤に敏感になることも示された。顕微鏡で見ると、MBで処理したカンジダ細胞の細胞膜に穴や亀裂が見られた。彼らはまた、真菌細胞の膜にとって重要な脂肪の一種であるエルゴステロールの量も測定した。彼らは、MBがエルゴステロールの量を66%減少させたことを発見した。さらに、MBはカンジダが酵母から菌糸に形を変えるのを妨げた。これはカンジダの病原性、すなわち病気を引き起こす能力の重要な特徴である。

この研究は、MBがカンジダの増殖と生存のさまざまな側面を標的とできる有望な抗真菌剤であることを示している。MBは、カンジダ感染症をより効果的かつ安全に治療するために使用できる可能性がある。しかし、ヒトにおける有益性と危険性を確認するためには、さらなる研究が必要である。

まとめ:

メチレンブルーの真菌細胞に対する多面的な攻撃は、エネルギー破壊、膜損傷、形状変化防止を含み、様々な真菌感染症の治療薬として有望であり、従来の抗真菌薬よりも有利に働く可能性がある。

メチレンブルーの使用と投与量。

メチレンブルーの投与量は、目的や使用する製品によって異なります。メトヘモグロビン血症には、2つの異なる強さのメチレンブルー注射液があります:1%と0.5%です。1%注射液は薬剤性メトヘモグロビン血症に、0.5%注射液は後天性メトヘモグロビン血症に用いられます。

ヌートロピックを目的とする場合、MBの推奨用量は1日あたり体重1kgあたり0.5~4mgである。この量は経口または舌下(舌の下)で摂取することができる。水に溶かして一日中飲むことを好む人もいる。

向精神薬としてのMBの用法・用量はまだ確立されていないので、最低用量の0.5mg/kgから始めて、様子を見るのがよい。効果を感じられなければ、また服用すればよい。

MBは水溶性なので、食事や脂肪と一緒に摂る必要はない。

MBの半減期は約5時間なので、1日2回服用できる。

ただし、口や歯、尿、便が青や緑に染まることがあるので注意が必要だ。MBは尿を青くすることで知られているが、これは通常500mcg以上の投与量でのみ起こる。

リポソーム・メチレンブルー。

リポソームは薬物やその他の物質のキャリアーとして機能し、体内の特定のターゲットにそれらを送達することができる。リポソームのメチレンブルーには、遊離のメチレンブルーと比較して以下のような利点がある:

- メチレンブルーの細胞への取り込みを促進することができる。

- メチレンブルーを体内での分解や排泄から守り、作用時間を延ばすことができる。

- メチレンブルーの副作用である、皮膚、口、尿、便が青や緑に染まるのを抑えることができる。

- メチレンブルーは、光と光増感剤を用いて有害な細胞を死滅させる光線力学的療法(PDT)の薬剤として、その効果を向上させることができる。

リポソーム・メチレンブルーは、以下のような様々な用途で研究されている:

- 口腔鵞口瘡、膣イースト菌感染症、全身感染症の原因となるカンジダ・アルビカンスなどの真菌感染症を治療する。リポソーム型メチレンブルーは真菌の細胞壁やバイオフィルムに浸透し、光に当たると活性酸素種(ROS)を産生し、真菌細胞にダメージを与えることができる。

- 乳がんなど、急速に増殖・転移するがん細胞を治療する。リポソーム・メチレンブルーはがん細胞を標的とし、光によって活性化されるとアポトーシスまたはプログラムされた細胞死を誘導することができる。

メチレンブルーの副作用。

メチレンブルーは密閉された用量反応を示し、低用量と高用量では正反対の効果を示す。

言い換えれば、低用量のメチレンブルーは向精神薬としてよく効く。しかし、高用量はそうではない。メチレンブルーの副作用は、投与量が2mg/kg以下であればまれである。

副作用の可能性ビスタ、2023年)メチレンブルーが含まれる:

- セロトニン症候群

- 高血圧

- アレルギー反応

- 頭痛

- 吐き気、嘔吐

- 呼吸困難

- 胸の張り

- 喉の痛み

- 異常な出血やあざ

- 異常な疲労感や脱力感

- 赤血球の破壊

メチレンブルーは、皮膚、口、尿、便を青や緑に染めることもあります。メチレンブルーは、整水剤や抗生物質など、他の薬や化学物質と相互作用する可能性もあります。

妊娠中または授乳中の方はメチレンブルーを使用しないでください。または、何らかの腎障害をお持ちの方。

セロトニン症候群のリスク。

メチレンブルーは、特にセロトニン作動性薬物と併用された場合、重篤または致命的な副作用を引き起こす可能性があります。セロトニン作動性薬物は、気分、睡眠、食欲、その他の機能を調節する神経伝達物質であるセロトニンの濃度に影響を及ぼす薬物です。セロトニン作動性薬物の例としては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)、セロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬(SNRI)、モノアミン酸化酵素阻害薬(MAOI)などがある。これらの薬剤は、うつ病、不安障害、その他の精神障害の治療に一般的に使用されている。

メチレンブルーがセロトニン作動性薬物と併用されると、セロトニン症候群と呼ばれる状態を引き起こす可能性があります。セロトニン症候群は、体内のセロトニンが過剰になった場合に起こる、生命を脅かす可能性のある反応です。セロトニン症候群の症状には、興奮、錯乱、心拍数の急上昇、高血圧、発熱、発汗、震え、筋肉の痙攣、震え、過剰な反射、協調性の低下、吐き気、嘔吐、下痢、幻覚などがある。重症の場合、セロトニン症候群は痙攣、昏睡、死に至ることもある。

したがって、メチレンブルーとセロトニン作動性薬剤の併用は避けるべきです。また、メチレンブルーを使用する前に、服用しているすべての薬やサプリメントについて医師に伝えるべきです。また、セロトニン症候群の症状が現れた場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

警告だ:

メチレンブルーとセロトニン作動性薬物(抗うつ薬を含む)との併用は、相互作用により致命的なセロトニンの過剰摂取を引き起こす可能性があるため、避ける。

薬物相互作用。

MBの薬物相互作用には次のようなものがある:

- セロトニン作動性薬物:気分、睡眠、食欲などを調節する神経伝達物質であるセロトニンの濃度に影響を及ぼす薬物である。セロトニン作動性薬物の例としては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)、セロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬(SNRI)、モノアミン酸化酵素阻害薬(MAOI)などがある。これらの薬剤は、うつ病、不安障害、その他の精神障害の治療に一般的に使用されている。MBをセロトニン作動性薬物と併用すると、セロトニン症候群を引き起こす可能性がある。セロトニン症候群とは、体内のセロトニンが過剰になったときに起こる、生命を脅かす可能性のある反応のことである。セロトニン症候群の症状には、興奮、錯乱、心拍数の急上昇、高血圧、発熱、発汗、震え、筋肉の痙攣、震え、過剰反射、協調性の低下、吐き気、嘔吐、下痢、幻覚などがある。重症の場合、セロトニン症候群は痙攣、昏睡、死に至ることもある。

- アセタゾラミド: 尿量を増やすことで体内の水分量を減らす薬。緑内障、浮腫、てんかん、高山病の治療に用いられる。MBをアセタゾラミドと併用すると、メトヘモグロビン血症のリスクが高まる可能性がある。これはアセタゾラミドが血液のpHを下げ、酸性に傾けるためである。このため、ヘモグロビンから酸素を運搬できないヘモグロビンの一種であるメトヘモグロビンへの転換が促進される可能性がある。メトヘモグロビン血症の症状には、チアノーゼ(青みがかった皮膚の色)、頭痛、疲労、息切れ、めまい、意識障害などがある。重症の場合、メトヘモグロビン血症は死に至ることもある。したがって、MBとアセタゾラミドの併用は避けるべきである。また、メトヘモグロビン血症やグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)欠乏症の既往歴がある場合は、医師に伝えてください。

- 制酸剤:胃酸を中和し、胸やけ、消化不良、潰瘍を緩和する薬である。制酸剤の例としては、炭酸カルシウム、水酸化マグネシウム、炭酸水素ナトリウムなどがある。MBを制酸剤と併用すると、MBの効果が減少する可能性がある。制酸剤は血液のpHを上昇させ、アルカリ性に傾けるからである。これはヘモグロビンのメトヘモグロビンへの変換を減少させる可能性があり、これはメトヘモグロビン血症の治療においてMBの望ましい効果である。したがって、制酸剤との併用は避けるべきである。また、MBと制酸剤の服用は少なくとも2時間以上あける必要があります。

- 利尿剤:尿量を増やし、血圧を下げる薬です。高血圧、心不全、浮腫、腎臓病の治療に用いられます。利尿薬の例としては、フロセミド、ヒドロクロロチアジド、スピロノラクトンなどがある。MBと利尿薬を併用すると、腎障害のリスクが高まる可能性がある。利尿剤は脱水や電解質の不均衡を引き起こし、腎機能に影響を及ぼす可能性があるからです。MBはまた、高用量または長期間暴露された場合、腎細胞に対して毒性を示す可能性があります。したがって、MBと利尿剤の併用は避けるべきである。また、MBの使用中は水分を十分にとり、腎機能をモニターする必要があります。

- 抗ヒスタミン薬もある: MBはシプロヘプタジンと重篤な相互作用がある。

- いくつかのオピオイド: ブプレノルフィン、オリセリジン、タペンタドールはMBと中等度の薬物相互作用を起こす。

- セント・ジョーンズ・ワート セロトニン作動薬と同じ抗うつ作用がある。

- リチウム: MBとリチウムの併用は、セロトニンレベルを過剰にする可能性がある。

MBと相互作用する可能性のある他の医薬品や化学物質が存在する可能性があるため、MBを使用する前に必ず医師または薬剤師に確認する必要があります。また、用法用量を注意深く守り、副作用や症状があれば医師に報告する必要があります。

この記事がMBへの理解を深める一助となれば幸いだ。何か質問があれば、遠慮なく聞いてほしい。

よくある質問

参考文献:

- Alda M. (2019).精神神経疾患の治療におけるメチレンブルー。CNS drugs, 33(8), 719-725. https://doi.org/10.1007/s40263-019-00641-3

- Yang, L., Youngblood, H., Wu, C., & Zhang, Q. (2020).神経保護の標的としてのミトコンドリア:メチレンブルーと光生体調節の役割。Translational Neurodegeneration, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40035-020-00197-z

- Naylor, G. J., Smith, A. H., & Connelly, P. (1987).重症うつ病におけるメチレンブルーの対照試験。生物学的精神医学、22(5), 657-659. https://doi.org/10.1016/0006-3223(87)90194-6

- Naylor, G. J., Martin, B., Hopwood, S. E., & Watson, Y. (1986).躁うつ病におけるメチレンブルーの予防効果に関する2年間の二重盲検クロスオーバー試験。生物学的精神医学、21(10), 915-920. https://doi.org/10.1016/0006-3223(86)90265-9

- Alda, M., McKinnon, M., Blagdon, R., Garnham, J., MacLellan, S., O'Donovan, C., Hajek, T., Nair, C., Dursun, S., & MacQueen, G. (2017).双極性障害の残存症状に対するメチレンブルー治療:無作為化クロスオーバー研究。The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 210(1), 54-60. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.115.173930

- Martinez, J. L., Jensen, R. A., Vasquez, B. J., McGuinness, T. L., & McGaugh, J. L. (1978).メチレンブルーは抑制性回避反応の保持を変化させる。生理心理学, 6(3), 387-390. https://doi.org/10.3758/bf03326744

- Callaway, N. L., Riha, P. D., Wrubel, K. M., McCollum, D., & Gonzalez-Lima, F. (2002).メチレンブルーは、ラットのチトクロム酸化酵素阻害剤によって障害された空間記憶保持を回復させる。Neuroscience letters, 332(2), 83-86. https://doi.org/10.1016/s0304-3940(02)00827-3

- Gonzalez-Lima, F., & Bruchey, A. K. (2004).代謝増強剤メチレンブルーによる絶滅記憶の改善。Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 11(5), 633-640. https://doi.org/10.1101/lm.82404

- Wrubel, K. M., Riha, P. D., Maldonado, M. A., McCollum, D., & Gonzalez-Lima, F. (2007).脳代謝増強剤メチレンブルーはラットの弁別学習を改善する。薬理学、生化学、行動学、86(4), 712-717. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2007.02.018

- Rojas, J. C., Bruchey, A. K., & Gonzalez-Lima, F. (2012).メチレンブルーの記憶増強と神経保護に関する神経代謝メカニズム。Progress in neurobiology, 96(1), 32-45. https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2011.10.007

- Rodriguez, P., Zhou, W., Barrett, D. W., Altmeyer, W., Gutierrez, J. E., Li, J., Lancaster, J. L., Gonzalez-Lima, F., & Duong, T. Q. (2016).ヒト脳におけるメチレンブルーの影響に関するマルチモーダル無作為化機能的MRイメージング。Radiology, 281(2), 516-526. https://doi.org/10.1148/radiol.2016152893

- Oz, M., Lorke, D. E., & Petroianu, G. A. (2009).メチレンブルーとアルツハイマー病。Biochemical pharmacology, 78(8), 927-932. https://doi.org/10.1016/j.bcp.2009.04.034

- Crowe, A., James, M. J., Lee, V. M., Smith, A. B., Trojanowski, J. Q., Ballatore, C., & Brunden, K. R. (2013).アミノチエノピリダジンおよびメチレンブルーは、システインの酸化を介してTAUの線維化に影響を及ぼす。Journal of Biological Chemistry, 288(16), 11024-11037. https://doi.org/10.1074/jbc.m112.436006

- Biju, K. C., Evans, R. C., Shrestha, K., Carlisle, D. C. B., Gelfond, J., & Clark, R. A. (2018).Methylene Blue Ameliorates Olfactory Dysfunction and Motor Deficits in a Chronic MPTP/Probenecid Mouse Model of Parkinson's Disease.Neuroscience, 380, 111-122. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2018.04.008

- Feng, J., Weitner, M., Shi, W., Zhang, S., Sullivan, D., & Zhang, Y. (2015).FDA薬物ライブラリーからのBorrelia burgdorferiに対する追加の抗パーシスター活性の同定。Antibiotics (Basel, Switzerland), 4(3), 397-410. https://doi.org/10.3390/antibiotics4030397

- Feng, J., Weitner, M., Shi, W., Zhang, S., Sullivan, D., & Zhang, Y. (2015).FDA Drug LibraryからBorrelia burgdorferiに対する追加の抗パーシスター活性を同定。Antibiotics, 4(3), 397-410. https://doi.org/10.3390/antibiotics4030397

- Zheng, X., Ma, X., Li, T., Shi, W., & Zhang, Y. (2020).In vitroにおけるBartonella henselaeの定常期およびバイオフィルム回収細胞の殺傷に対する異なる薬剤および薬剤の組み合わせの効果。BMC Microbiology, 20. https://doi.org/10.1186/s12866-020-01777-9

- Horowitz, R. I., & Freeman, P. R. (2022).慢性ライム病/治療後ライム病症候群(PTLDS)および関連共同感染症の治療における短期大量パルスダプソン併用療法の有効性:3症例の報告と文献レビュー。抗生物質, 11(7). https://doi.org/10.3390/antibiotics11070912

- Lu, G., Nagbanshi, M., Goldau, N., Jorge, M. M., Meissner, P., Jahn, A., Mockenhaupt, F. P., & Müller, O. (2018).マラリア治療におけるメチレンブルーの有効性と安全性:系統的レビュー。BMC Medicine, 16. https://doi.org/10.1186/s12916-018-1045-3

- Ludlow, J. T. (2022, 8月 29)。メトヘモグロビン血症。StatPearls - NCBI Bookshelf。 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537317/

- Puntillo, F., Giglio, M., Pasqualucci, A., Brienza, N., Paladini, A., & Varrassi, G. (2020).重症敗血症とショックにおけるメチレンブルーの血管圧受容体節約作用:叙述的レビュー。治療の進歩、37(9)、3692-3706。 https://doi.org/10.1007/s12325-020-01422-x

- Ansari, M. A., Fatima, Z., & Hameed, S. (2016).メチレンブルーの抗真菌作用は、C. albicansにおけるミトコンドリア機能不全と酸化還元および膜ホメオスタシスの破壊に関与する。The open microbiology journal, 10, 12-22. https://doi.org/10.2174/1874285801610010012

- 町,E.,公園,Y.,Kim,K.Y.,漢,D.,Kim,H.S.,クォンサン,J.,&Ahn,H.(2021年). 臨床的特徴と関連性の口腔カンジダバイオフィルムに舌塗沫標本. 雑誌の菌類,7(2),77. https://doi.org/10.3390/jof7020077

- Shin, S. Y., Kim, T. H., Wu, H., Choi, Y. H., & Kim, S. G. (2014).再利用薬であるメチレンブルーによるSIRT1の活性化は、AMPKを介した脂肪症および脂肪肝炎の抑制につながる。 ヨーロッパ薬理学雑誌, 727, 115-124. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2014.01.035

- Xue, H., Thaivalappil, A., & Cao, K. (2021).抗老化薬としてのメチレンブルーの可能性。Cells, 10(12), 3379. https://doi.org/10.3390/cells10123379

- Talley Watts, L., Long, J. A., Chemello, J., Van Koughnet, S., Fernandez, A., Huang, S., Shen, Q., & Duong, T. Q. (2014).Methylene blue is neuroprotective against mild traumatic brain injury.Journal of neurotrauma, 31(11), 1063-1071. https://doi.org/10.1089/neu.2013.3193

- Xiong, Z. M., O'Donovan, M., Sun, L., Choi, J. Y., Ren, M., & Cao, K. (2017).メチレンブルーのヒト皮膚長寿に対するアンチエイジングの可能性。Scientific reports, 7(1), 2475. https://doi.org/10.1038/s41598-017-02419-3

- Xiong, Z. M., Choi, J. Y., Wang, K., Zhang, H., Tariq, Z., Wu, D., Ko, E., LaDana, C., Sesaki, H., & Cao, K. (2016).メチレンブルーは、早老症における核およびミトコンドリアの異常を緩和する。Aging cell, 15(2), 279-290. https://doi.org/10.1111/acel.12434

- Bruchey, A. K., & Gonzalez-Lima, F. (2008).自己酸化性染料メチレンブルーに対する行動・生理・生化学的ホルモン反応。American journal of pharmacology and toxicology, 3(1), 72-79. https://doi.org/10.3844/ajptsp.2008.72.79

関連記事

栄養と健康について何か質問はありますか?

ぜひご意見をいただき、次回の投稿でお答えしたいと思います。皆様のご意見とご意見に感謝しており、すぐにご連絡をお待ちしております。私もあなたを招待します フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。

この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。

– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

医療上の免責事項

GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。

認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。

医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。

編集者のおすすめ –

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

最新記事 -

プラントベースのニュース

-

This Tempeh Parmesan Recipe Has Gone Viral For A Reason

on 7月 8, 2025

-

This High-Protein Vegan Kimchi Jjigae Might Be The Best Yet

on 7月 8, 2025

-

16 Vegan Trader Joe’s Meals You Need To Know

on 7月 7, 2025

-

Odeon Cinemas Just Added A Moving Mountains Vegan Hot Dog To The Menu

on 7月 7, 2025

-

5 Practical Travel Tips From A Vegan Explorer

on 7月 7, 2025

-

Jamie Oliver Highlights ‘Important Connection’ Between Tofu And Longevity

on 7月 6, 2025

-

This Vegan Mung Bean Scramble Looks and Tastes Just Like Eggs

on 7月 6, 2025

トップヘルスニュース — ScienceDaily

- Study finds tummy-tuck patients still shedding pounds five years lateron 7月 7, 2025

Patients who undergo tummy tuck surgery may be in for more than just cosmetic changes — a new study shows they often keep losing weight for years after the procedure. Researchers followed 188 patients and found consistent weight reduction up to five years later, especially in those with higher initial BMIs. Interestingly, lifestyle improvements, such as better diet and exercise habits, may play a key role in this surprising long-term effect. This could mean tummy tucks aren’t just sculpting […]

- Feeling mental exhaustion? These two areas of the brain may control whether people give up or persevereon 7月 7, 2025

When you’re mentally exhausted, your brain might be doing more behind the scenes than you think. In a new study using functional MRI, researchers uncovered two key brain regions that activate when people feel cognitively fatigued—regions that appear to weigh the cost of continuing mental effort versus giving up. Surprisingly, participants needed high financial incentives to push through challenging memory tasks, hinting that motivation can override mental fatigue. These insights may pave the […]

- New research shows Monday stress is etched into your biologyon 7月 7, 2025

Feeling jittery as the week kicks off isn’t just a mood—it leaves a biochemical footprint. Researchers tracked thousands of older adults and found those who dread Mondays carry elevated cortisol in their hair for months, a stress echo that may help explain the well-known Monday heart-attack spike. Even retirees aren’t spared, hinting that society’s calendar, not the workplace alone, wires Monday anxiety deep into the HPA axis and, ultimately, cardiovascular risk.

- Cough medicine turned brain protector? Ambroxol may slow Parkinson’s dementiaon 7月 6, 2025

Ambroxol, long used for coughs in Europe, stabilized symptoms and brain-damage markers in Parkinson’s dementia patients over 12 months, whereas placebo patients worsened. Those with high-risk genes even saw cognitive gains, hinting at real disease-modifying power.

- Multisensory VR forest reboots your brain and lifts mood—study confirmson 7月 6, 2025

Immersing stressed volunteers in a 360° virtual Douglas-fir forest complete with sights, sounds and scents boosted their mood, sharpened short-term memory and deepened their feeling of nature-connectedness—especially when all three senses were engaged. Researchers suggest such multisensory VR “forest baths” could brighten clinics, waiting rooms and dense city spaces, offering a potent mental refresh where real greenery is scarce.

- Pregnancy’s 100-million-year secret: Inside the placenta’s evolutionary power playon 7月 6, 2025

A group of scientists studying pregnancy across six different mammals—from humans to marsupials—uncovered how certain cells at the mother-baby boundary have been working together for over 100 million years. By mapping gene activity in these cells, they found that pregnancy isn’t just a battle between mother and fetus, but often a carefully coordinated partnership. These ancient cell interactions, including hormone production and nutrient sharing, evolved to support longer, more complex […]

- New tech tracks blood sodium without a single needleon 7月 6, 2025

Scientists have pioneered a new way to monitor sodium levels in the blood—without drawing a single drop. By combining terahertz radiation and optoacoustic detection, they created a non-invasive system that tracks sodium in real time, even through skin. The approach bypasses traditional barriers like water interference and opens up potential for fast, safe diagnostics in humans.

パブメッド、 #ビーガンダイエット –

- Framing the meat consumption transition: A statistical learning approach to explore the factors shaping young adults’ food choices in Germany and Italyon 7月 6, 2025

This study examines the factors driving changes in meat consumption among young adults in Germany and Italy-two high-income countries that, despite their distinct culinary traditions, have seen a convergence in meat consumption levels in recent years. The research addresses two aims: to examine the role of environmental attitudes in shaping dietary choices and to explore the impact of socio-demographic factors on meat-consumption patterns. The analysis employs the General Ecological Behavior…

- Health and environmental impacts of shifting to plant-based analogues: a risk-benefit assessmenton 7月 5, 2025

CONCLUSION: PBAs can be considered feasible alternatives to animal-based foods, and the results emphasise meat substitution as a crucial factor for health and environmental benefits.

- Exploring the role of gut microbiota in rheumatoid arthritis: the effects of diet and drug supplementationon 7月 2, 2025

Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that mostly breaks out at the joints. It further causes bone erosion and decreased life quality due to severe pain. Current drugs are mainly focused on reducing pain, but unable to terminate the disease progression. This study aims to determine the effect of diet types (Western, Vegan and Mediterranean) on RA progression. Some dietary supplements and drug administration (Huayu-Qiangshen-Tongbi formula or Leflunomide plus Methotrexate) […]

- Blood biomarkers of Alzheimer’s disease in Australians habitually consuming various plant-based dietson 6月 30, 2025

BackgroundEvidence suggests that plant-based diets (PBDs) may be protective against neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease (AD).ObjectiveThis study examined associations between blood-based AD biomarkers in individuals 30-75 years without current or diagnosed cardiovascular disease following different PBDs versus regular meat-eating diets (RMEs).MethodsThis secondary analysis of the Plant-based Diets study measured Aβ(1-42)/Aβ(1-40), p-tau181, NFL, and GFAP in 237 plasma […]

- Zinc supplementation among zinc-deficient vegetarians and vegans restores antiviral interferon-α response by upregulating interferon regulatory factor 3on 6月 28, 2025

CONCLUSION: We identified zinc-dependent IRF3 expression as an essential cellular mechanism behind impaired IFNα response in zinc-deficient subjects. This may contribute to disturbed antiviral immunity and cause increased susceptibility to virus infections in vivo. Oral zinc supplementation effectively restored IRF3 and IFNα levels. Hence, nutritional interventions may become increasingly important in order to prevent health implications from micronutrient deficiencies among vegetarians and…

ランダムな投稿 –

おすすめの投稿 -

PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –

- Impact of Dietary Patterns on Migraine Management: Mechanisms of Action and Recent Literature Insightsby Vahideh Behrouz on 7月 7, 2025

CONCLUSIONS: In conclusion, adopting specific dietary strategies may offer a viable approach for individuals suffering from migraines, warranting further research to establish definitive guidelines.

- Trends in diet structural composition and quality among adults in Beijing, China (2010-2022)by Ningsu Chen on 7月 7, 2025

CONCLUSION: Between 2010 and 2022, Beijing adults experienced substantial imbalances in dietary structure, characterized by decreasing energy intake from carbohydrates and increasing intake from fat, both diverging further from recommended levels. Dietary deficiencies and excesses coexist, contributing to suboptimal dietary quality compared with national dietary guidelines.

- Diet in Pregnancy: A Review of Current Challenges and Recommendations. A British Nutrition Foundation Briefing Paperby Kathryn H Hart on 7月 6, 2025

Pregnancy is a crucial period during which maternal nutrition, weight and lifestyle behaviours have a direct impact on both maternal and fetal health. This briefing paper describes dietary and lifestyle recommendations for women during the preconceptional period and throughout pregnancy, identifying specific factors that can be modified to improve health outcomes for both mother and child. It considers key areas such as nutrient intakes, supplementation, food safety and weight management, and…

- Health and environmental impacts of shifting to plant-based analogues: a risk-benefit assessmentby Catarina Carvalho on 7月 5, 2025

CONCLUSION: PBAs can be considered feasible alternatives to animal-based foods, and the results emphasise meat substitution as a crucial factor for health and environmental benefits.

- Low-Carbohydrate Diet Patterns That Favor High-Quality Carbohydrates Are Associated with Beneficial Long-Term Changes in Biomarkers of Inflammation and Oxidative Stress in the Framingham Offspring…by Ghaida F Aloraini on 7月 4, 2025

CONCLUSIONS: LCD patterns that preserved high-quality carbohydrates while replacing low-quality carbohydrates sources, such as refined grains and added sugars, with fat and protein were inversely associated with inflammation and oxidative stress score, potentially lowering chronic disease risk.

- Linking the Planetary Health Diet Index to sarcopenia: the mediating effect of the non-high-density lipoprotein cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol ratio (NHHR)by Huan Chen on 7月 4, 2025

CONCLUSION: This study highlights the observed negative correlation between PHDI and sarcopenia, with NHHR acting as a partial mediator. These findings emphasize the potential importance of dietary patterns in strategies aimed at preventing sarcopenia.