魚は動物か?文化の視点から

文化によっては、魚肉は肉とはみなされず、断食中でも魚は食べられる。

ミロス ポキミカ

によって書かれた: ミロス ポキミカ

医学的に検証した結果 Xiùying Wáng, M.D. 博士。

2023年9月20日更新重要なポイント:

- 魚は動物か?科学的な定義ではそうだが、人によっては魚は肉ではないと考える人もいる。

- ユダヤ教徒とイスラム教徒は、蹄のない哺乳類や鳥類の肉を食べたり、蹄を噛んだりすることを禁止するコーシャやハラールの規則に従っている。しかし、魚はヒレとウロコがあれば食べられる。

- ヒンズー教徒や仏教徒は、生き物を傷つけないために菜食主義や菜食主義を実践している。しかし、彼らは魚は他の動物よりも感覚が弱く、したがって食べてもよいと考えるかもしれない。

- イエスは、すべての食べ物は清く、重要なのは口に入るものではなく、口から出てくるものであると宣言された。また、自らも魚を食べ、群衆を養うために魚を用い、復活を象徴した。

- 魚という用語は、特定の動物群を表す科学用語ではない。

- 魚のように見えて実は哺乳類である動物もいる。クジラ、イルカ、イルカ、アザラシ、アシカ、マナティーなどだ。これらの動物は水中で生きるように適応しているため、海洋哺乳類と呼ばれているが、それでも他の哺乳類の特徴を共有している。

- 野生生物保護協会の調査によると、1990年以降、少なくとも114カ国の人々が、少なくとも87種の海洋哺乳類のうちの1種以上を消費している。

- ヒレナガゴンドウの大脳新皮質には約372億個のニューロンと2,281億個のグリア細胞があるが、我々の大脳新皮質には約163億個のニューロンと846億個のグリア細胞しかない (モーテンセンほか、2014).

- 魚は他の魚の恐怖を察知し、自分も怖がることができる。この能力はオキシトシンという脳内化学物質によって制御されている。アキンリナーデら、2023年).

- 魚は仲間に対して感情的な愛着を持っており、仲間を失うと悲観的になることがある。科学者たちは、好みのパートナーから引き離されたメスのシクリッドが、否定的な情動状態(ラウブら、2019).

- 魚は何百万年もかけて進化した複雑な感覚と能力を持っている。彼らはコミュニケーションをとり、協力し、学習し、記憶し、問題を解決することができる。中には道具を使い、巣を作り、鏡に映った自分を認識する魚さえいる (コウダら、2019).

- 魚には侵害受容器があり、これは有害な刺激を感知して脳に信号を送る特殊な神経細胞である。また、魚はオピオイド受容体も持っている。オピオイド受容体は、天然物質や合成物質と結合して痛みの感覚を抑える分子である。

- 魚は、電気ショック、熱、化学物質などの痛みを伴う刺激にさらされると、行動、生理、脳活動に変化を示す(ブラウン、2014年).

- 魚を食べることは、動物の苦しみや搾取を避けるというベジタリアンの原則に反する。

- ベジタリアンやビーガンの場合、魚を食べることは健康に必要ない。必要な栄養素は植物やサプリメントから摂ることができる。

- 健康のために植物性食品を摂っているのであれば、低脂肪の魚を取り入れるとよいだろう。 食物連鎖 サプリメントを摂りたくない場合は、オメガ3の欠乏を避けるために週に1回を目安に。シーガン式ダイエットは スタンダード・アメリカン ダイエット

- 魚は肉であり、肉にはすべてコレステロールが含まれている。一般的に医者が魚の摂取量を減らすように勧めないのは、魚にはオメガ3脂肪酸が含まれているからである。

- 揚げ物をしたり、バターやクリームソースを加えたりするのは避けるべきだ。

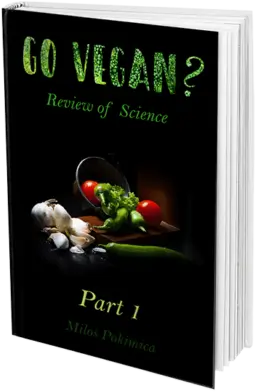

- 汚染物質の濃度を海水で直接測定するとごく微量であっても、海洋の上位捕食者で測定すると、深刻な毒性を示すことがある。こうした種類の魚を食べると、炎症や神経損傷、ガンなど、私たちの健康に壊滅的な影響を及ぼす可能性がある。

- 人為的な汚染だけでも、特に妊娠中や子供の場合は、海から出るものには決して手を触れてはいけない十分な理由になる。

魚とは何か?

魚を食べるのは好きですか?それとも倫理的、宗教的な理由で避けていますか?

魚が動物であることに驚くかもしれないが、人によっては食肉とはみなされていない。

魚は脊椎動物に属し、私やあなたと同じように背骨を持っている。しかし、誰もが魚を動物として、あるいは肉として考えているわけではない。

その理由のひとつは、魚が他の動物と大きく異なるからだ。魚は冷血動物であり、人間のように体温調節ができない。鱗があり、皮膚を覆って寄生虫や感染症から身を守っている。水中で生活するため、陸上動物とは異なる環境に適応する。

もうひとつの理由は、宗教的あるいは個人的な信条によって、豚肉、牛肉、鶏肉など特定の種類の肉を食べることを避けている人がいるからだ。しかし、魚については同じような制限がないかもしれない。

例えば、一部のユダヤ教徒やイスラム教徒は、蹄がなく、蹄を噛まない哺乳類や鳥類の肉を食べることを禁止するコーシャやハラールの規則に従っている。しかし、魚はヒレとウロコがあれば食べられる。同様に、ヒンズー教徒や仏教徒の中には、生き物を傷つけないために菜食主義や菜食主義を実践している人もいる。しかし、彼らは魚は他の動物よりも知覚が弱いため、食べてもよいと考えるかもしれない。

魚を動物だと思わない人がいるもうひとつの理由は、哺乳類や鳥類とは感情や痛みの表現方法が異なるからだ。魚には、人間が認識したり共感したりしやすい表情や発声がない。しかし、これは魚が何も感じないとか、知性がないということではない。魚には複雑な神経系と感覚器官があり、刺激に反応し、環境と相互作用することができる。魚はまた、学習し、記憶し、コミュニケーションをとり、協力し、問題を解決することができる。

例えば聖書には、なぜ魚食が神によって許されるのか、あるいは許されないのかについて、さまざまな説明がある。旧約聖書では、神はイスラエルの民に食事法を与え、貝類やナマズなど、ヒレやウロコのない海の生き物を食べることを禁じた。

新約聖書の中で、イエスはすべての食べ物は清く、重要なのは口に入るものではなく、口から出てくるものだと宣言した。また、自らも魚を食べ、群衆を養うために魚を用い、復活を象徴した。

カトリックでは四旬節中の金曜日に肉を食べない人もいるが、魚、卵、乳製品、その他の魚介類は食べることができる。東方正教会では、四旬節の間、卵、乳製品、肉は禁じられているが、魚は認められている。これは、魚が聖書で禁じられている陸上の動物とは異なる種類の肉と考えられているためである。また、1年を通して数日間断食を行い、すべての飲食物を断つユダヤ教徒もいるが、部分断食を行う他の日には魚を食べることができる。

従って、聖書は魚の食べ方について単一的で単純な説明をしているわけではない。文脈、解釈、そして各個人の個人的な選択によるのである。

しかし、生物学的に見れば、魚は間違いなく動物である。動き、餌を食べ、成長し、繁殖することができるすべての生物を含む動物界に属している。また、魚には脳、エラ、ヒレ、その他の器官があり、ユニークで多様性に富んでいる。世界には30,000種以上の魚がおり、形、大きさ、色もさまざまだ。

魚は他の動物とどう違うのか?

魚という用語は、特定の動物群を表す科学用語ではない。

共通点もあるが相違点も多い、さまざまな水生生物を指す一般的な名称である。

例えば、サケやマグロのような骨でできた魚がいる。軟骨でできた骨格を持つサメやエイなどの軟骨魚がいる。そして、ヤツメウナギやウナギのように顎も骨もまったくない無顎類がいる。

これらの異なる種類の魚は、異なる進化の歴史と他の動物との関係を持っている。例えば、サメやエイはヤツメウナギやウナギよりも人間に近い。これは、サメやエイがヒトと同じ綱に属しているからである: 軟骨魚類である。ヤツメウナギやウナギは別の綱に属する: ランプレイとウナギは別の綱に属する。したがって、魚類は多様な水生生物を指す便利な言葉ではあるが、系統分類に使われるような分類群ではない。

では、これはあなたにとって何を意味するのだろうか?まあ、あなたが魚をどう見るかによるだろう。動物なのか?肉なのか?食べ物なのか?友達なのか?

その答えは、あなたの文化、宗教、倫理観、好み、知識によって異なるかもしれない。しかし、一つだけ確かなことがある:

魚は科学的には動物と定義され、脳を持ち、痛みを経験する。

哺乳類の魚はいるのか?

水の中で暮らす動物の中には、実は私たちと同じ哺乳類もいる。しかし、魚と哺乳類の違いはどうやって見分けるのだろうか?そして、なぜそれが重要なのだろうか?

魚類と哺乳類はどちらも背骨を持つ動物の一種であり、脊椎動物である。魚類は無脊椎動物門、軟骨魚綱、硬骨魚綱に属し、哺乳類は哺乳綱に属する。哺乳類は哺乳綱に属している。これらの綱にはそれぞれ異なる特徴があり、それが彼らをユニークな存在にしている。

例えば、魚にはエラがあり、水中で呼吸することができる。また、鱗があり、皮膚を覆って寄生虫や感染症から身を守っている。魚は冷血動物で、人間のように体温調節をしない。また、卵を産み、孵化すると魚の赤ちゃんになる。

一方、哺乳類には肺があり、乳腺がある。 牛乳 哺乳類は温血動物である。哺乳類は温血動物であり、環境に関係なく体温を一定に保つことができる。また、生きている子供を産み、その子供は通常、完全に発達し、生き残る準備ができている。

魚のように見えて実は哺乳類である動物もいる。クジラ、イルカ、イルカ、アザラシ、アシカ、マナティーなどだ。これらの動物は、水中で生活するように適応しているため、海洋哺乳類と呼ばれているが、他の哺乳類の特徴も持っている。

例えば、海洋哺乳類はエラではなく肺で空気を呼吸する。体にはウロコではなく、毛や毛皮がある。また、卵ではなく乳を産んで子供を養う。また、海洋哺乳類は温血動物であり、生きた子供を出産する。中には、陸上や水中での移動を助ける足やヒレを持っているものもいる。

では、なぜ魚と哺乳類の違いを知ることが重要なのか?

レストランで、クジラのステーキ、アザラシのスープ、イルカの寿司といったメニューが目に入ったとする。食べてみたいと思うだろうか?

食、伝統、宗教、嗜好など、さまざまな理由で海洋哺乳類を食べる人がいる。ある人々にとっては、海洋哺乳類は栄養源であり収入源である。また、文化的アイデンティティや遺産の象徴である人もいる。また、嗜好や選択の問題である人もいる。しかし、海洋哺乳類を食べることは、環境、動物福祉、そして人間の健康に悪影響を及ぼす可能性もある。

野生生物保護協会の調査によると、1990年以降、少なくとも114カ国の人々が、少なくとも87種の海洋哺乳類のうち1種以上を消費している。

最もよく食べられているのは、イルカやネズミイルカなどの小型鯨類である。また、一部の地域、特にアジアとアフリカで海洋哺乳類の消費が増加していることもわかった。

海洋哺乳類を食べる場所や文化には、次のようなものがある:

- 日本: 日本は世界有数の海洋哺乳類の消費国である。日本には捕鯨とイルカ捕獲の長い歴史があり、それらは文化遺産と食の伝統の一部と考えられている。また、日本はクジラの科学調査も行っていると主張しているが、これは商業捕鯨の隠れ蓑であるという批判も多い。日本は主にミンククジラ、ナガスクジラ、イルカを食べている。

- アークティック: イヌイット、ユピック、チュクチといった北極圏の人々は、何千年もの間、クジラの肉と脂身に依存してきた。彼らは食料、衣料、道具、燃料としてクジラ、アザラシ、セイウチ、ホッキョクグマを捕獲する。また、これらの動物とは精神的なつながりがあり、彼らの文化やアイデンティティの一部として尊重している。主にホッキョククジラ、シロイルカ、イッカク、ワモンアザラシ、アゴヒゲアザラシ、タテゴトアザラシを食べる。

- カナダ: カナダでは、自給自足と商業目的のためにアザラシの捕獲が認められている。アザラシ猟は主にニューファンドランド人とラブラドール人によって行われており、彼らはアザラシ猟を重要な収入源と食糧源と考えている。彼らはまた、アザラシの個体数は豊富であり、魚類資源を保護するために制御する必要があると主張している。カナダは主にタテゴトアザラシ、フタトアザラシ、ハイイロアザラシを食べている。

- モザンビーク: モザンビークは最近、貧困と食糧難のために人々が海洋哺乳類を食べるようになった国のひとつである。2019年4月、カボ・デルガド州に漂着したクジラの死体を食べた100人以上が死亡した。このクジラは、麻痺性貝毒を引き起こす致死性の海洋毒素であるサキシトキシンに汚染されていた。モザンビークでは、人々は主にザトウクジラを食べている。

海洋哺乳類の認知。

地球上で最も賢い動物は誰だと思いますか?私たち人間だと言うかもしれない。私たちは、他のほとんどの動物よりも大きく発達した脳を使って、多くのことを成し遂げてきた。

しかし、私たちよりも大きくて高度な脳を持つ動物がもう一匹いると言ったらどうだろう?陸上ではなく水中に生息する動物だ。あまり知られていないかもしれない動物だ。ヒレナガゴンドウと呼ばれる動物だ。

ナガヒレゴンドウはイルカの一種で、体長6.5メートル、体重2.3トンにもなる。ポッドと呼ばれる大きな群れで生活し、その数は150頭にもなる。クリック音、口笛、鳴き声など、さまざまな音でコミュニケーションをとる。魚、イカ、タコなどを捕食し、エコロケーション(反響定位)を使って獲物を探す。

しかし、ヒレナガゴンドウを特別な存在にしているのは、その脳である。その脳は巨大で、重さは約5.7キログラム、私たちの2倍以上である。その脳はまた複雑で、私たちを含む他のどの哺乳類よりも多くのニューロンとグリア細胞を持っている。ニューロンは脳内で情報を伝達する細胞であり、グリア細胞はニューロンを支え保護する細胞である。大脳新皮質は、学習、記憶、推論、言語などの高次認知機能を司る部分である。

ヒレナガゴンドウの大脳新皮質には約372億個のニューロンと2,281億個のグリア細胞があるが、我々の大脳新皮質には約163億個のニューロンと846億個のグリア細胞しかない (モーテンセンほか、2014).

このことはナガスクジラの知能にとって何を意味するのだろうか?異なる種間で知能を測定する明確で普遍的な方法がないため、確かなことはわからない。しかし、脳細胞が多いということは、それだけ処理能力が高く、学習や問題解決の可能性があるということだと考えることはできる。また、ヒレナガゴンドウが見せる行動から、ヒレナガゴンドウが非常に賢く、社会的であることがうかがえる。

例えば、ナガスクジラは他のクジラから新しい技術を学ぶことができる。例えば、ある種の魚の捕り方や捕食者の避け方などである。また、他のクジラと協力して狩りをしたり、脅威から身を守ったりすることもできる。さらに、怪我をしたり座礁した他のクジラやイルカを助けたり、回復するか死ぬまで一緒にいることで、共感や利他性を示すこともできる。

今度、地球上で最も賢い動物は誰だろうと考えたら、ヒレナガゴンドウのことを忘れないでほしい。私たちのような腕や脚や言葉を持たないかもしれないが、私たちよりも大きく複雑な脳を持っている。私たちのようなテクノロジーはないかもしれないが、私たちのような文化と社会を持っている。私たちとはまったく違うかもしれないが、それでも私たちの尊敬と保護に値する、知的で感覚的な存在なのだ。

魚に感情はあるのか?

科学者は通常、人間のような感情を動物に帰することに消極的である。しかし、魚を含め、多くの動物に気分があることは一般的に認められている。

最近の研究によると、魚には感情があり、他の魚に共感することもできる。また、気分や知性、社会的欲求の兆候を示すこともある。以下は、これらの研究から得られた主な知見である:

- 魚は他の魚の恐怖を察知し、自分も怖がることができる。この能力はオキシトシンという脳内化学物質によって制御されている。アキンリナーデら、2023年).

- 魚は仲間に対して感情的な愛着を持っており、仲間を失うと悲観的になることがある。科学者たちは、好みのパートナーから引き離されたメスのシクリッドが、否定的な情動状態(ラウブら、2019).

- 魚は何百万年もかけて進化した複雑な感覚と能力を持っている。彼らはコミュニケーションをとり、協力し、学習し、記憶し、問題を解決することができる。中には道具を使い、巣を作り、鏡に映った自分を認識する魚さえいる (コウダら、2019).

この鏡に映った自分を認識する能力は鏡像自己認識(MSR)と呼ばれ、高度な認知能力の表れである。つまり、自己の感覚を持ち、他人と自分を区別し、自分の状態を評価できるということだ。これができる動物は多くない。MSRを示すのは、チンパンジー、イルカ、ゾウ、カササギなど一部の哺乳類と鳥類だけである。

しかし、他の動物はどうだろう?彼らにも自我があるのだろうか?どうすれば彼らをテストできるのだろうか?

MSRを検査する通常の方法はマークテストである。このテストでは、鏡がなければ見えないような印を動物の体につけ、自分の姿が映ったときにその印を消そうとするか、触ろうとするかを観察する。これは、動物がそのマークを他の動物ではなく、自分自身の異常なものとして認識していることを示す。

しかし、このテストにはいくつかの限界がある。それは、動物が偶発性テストや自己指示行動のような特定の行動ができることを前提としていることだ。偶発性テストとは、その動物が、鏡が他人のものではなく、自分自身の動きや行動を映し出していることを理解できることを意味する。自己指示行動とは、動物が自分の注意や行動を、他人だけでなく自分自身に向けることができることを意味する。これらの行動は、私たちとは大きく異なる動物、特に自分で触れる手足や手を持たない動物では、発見や解釈が難しいかもしれない。

ここが(コウダら、2019) の研究が発表された。科学者たちは、サンゴ礁に生息する一夫一婦制で協力的なクリーナー・ラスという魚をテストした。これらの魚は、マークテストに合格したと解釈できる行動を示す。

自分の姿にまるで別の魚のように反応し、鏡の前でいつもと違う動きをし、頻繁に自分の姿を見る。科学者が彼らの体に色のついたタグをつけ、鏡を与えると、彼らは鏡や他のものに体をこすりつけてタグをこすり落とそうとした。タグが透明な場合や鏡がない場合には、このようなことはしなかった。

この発見は、魚にもMSRが存在する可能性を示唆している。しかし、同時にいくつかの疑問も投げかけている。マークテストでの行動から、これらの魚が自意識を持っていると認めるのか?それとも、彼らの行動は好奇心や戸惑いなど、何か別のものによるもので、MSRは持っていないと考えるのだろうか?最初の質問にイエスと答えた場合、動物の知性についてどう考えるべきか。もし2番目の質問に「ノー」と答えたとしたら、このことは動物の知能を測る尺度としてのマーク・テストの使い方や理解にとって、どのような意味を持つのだろうか。 動物認知?

感情の伝染。

感情伝染とは、共感力の最も基本的な形であり、他人の気持ちを理解し、気遣う能力である。

誰かが泣いているのを見て悲しくなったり、誰かの叫び声を聞いて怖くなったりしたことはないだろうか。もしそうなら、あなたは感情伝染を経験したことになる。

ゼブラフィッシュ(アキンリナーデら、2023年)科学者たちは、淡水に棲む小さくてカラフルな魚であるゼブラフィッシュに何が感情伝染を起こさせるのかを知りたかった。彼らは、オキシトシンと呼ばれるホルモンに注目した。オキシトシンは、ヒト、イヌ、マウスなどの哺乳類において、共感や社会的結合を調節することで知られている。オキシトシンは脳内の特殊な細胞で産生され、血流に乗ったり、他の脳領域に直接放出される。オキシトシンは、抱きしめる、キスをする、手助けをするなど、さまざまな状況での行動や気持ちに影響を与える。

ゼブラフィッシュは非常に社会的な動物で、群れを作り、互いにコミュニケーションをとることができる。また、特に仲間が危険にさらされているのを見ると、感情の伝染を示すことがある。例えば、あるゼブラフィッシュが捕食者やショックにさらされると、近くにいる他のゼブラフィッシュも凍りつき、ダートし、体色を変えるなど、恐怖やストレスのサインを示す。

我々は、観察者であるゼブラフィッシュが同種のデモレーターの苦悩に満ちた行動を模倣するためには、オキシトシンが必要かつ十分であることを発見した。つまり、オキシトシンやその受容体がなければ、観察者ゼブラフィッシュは情動伝染を示さないということである。

また、ゼブラフィッシュの感情伝染に関与する脳領域も調べた。その結果、マウスやラットなどのげっ歯類の同じプロセスに関与する部位と類似していることがわかった。

つまり、感情伝染は進化的に保存された現象であり、脊椎動物が誕生したときから存在していたのである。このことはまた、感情伝染がヒトや哺乳類に特有のものではなく、魚類など他の多くの動物に共有されていることも意味している。

たとえ魚であっても、別れは傷つく。

恋愛関係において感情がどのような役割を果たしているのか、不思議に思ったことはないだろうか。人間にとって、感情はパートナーを見つけ、維持するための重要な要素である。本当に好きな人とペアを組めば、私たちは幸せで満たされた気持ちになり、より自信を持ち、自分の選択にコミットするようになる。感情は関係を良くも悪くもし、長い目で見たときの成功に影響する。

しかし、人間関係において感情を経験するのは人間だけなのだろうか?永続的な絆を結び、共に子孫を残す他の動物はどうなのだろうか?

特に、生存と繁殖がパートナーとの協調性に左右される場合はなおさらだ。

この考えを検証するため、科学者たちは一夫一婦制と親の世話で知られるコンヴィクト・シクリッドと呼ばれる魚を研究した (ラウブら、2019). これらの魚は安定したペアを形成し、協力して卵や稚魚を捕食者から守る。科学者たちは、パートナーの質が彼らの感情状態にどのような影響を与え、それが繁殖の成功にどのような影響を与えるかを知りたかったのだ。

研究チームはメスに2匹のオスから選択させ、メスが選択した後、科学者たちはメスに好みの相手かそうでない相手を割り当てた。場合によっては、メスを分けて、メスが拒否したオスとペアにすることもあった。

その結果、好みのパートナーを得たメスは、そうでないパートナーを得たメスよりも多くの卵と稚魚を産むことがわかった。これは、これらの魚にとってパートナーの質が重要であることを示している。

しかし、彼らはどう感じたのだろうか?彼らの感情状態を測定するために、鳥類や哺乳類など他の動物でも以前から使われている判断バイアス・パラダイムと呼ばれる方法を用いた。この方法は、動物にさまざまな合図をさまざまな結果と関連づけるよう訓練し、あいまいな合図にどう反応するかをテストするものである。

例えば、魚が青い光は餌を意味し、赤い光は何も意味しないと学習した場合、紫色の光にどう反応するだろうか?楽観的な魚は餌を期待して紫の光に近づき、悲観的な魚は何も期待せずに紫の光を避けるだろう。

その結果、非好みのパートナーを得た女性は、好みのパートナーを得た女性よりも悲観的であることがわかった。一方、好みの相手を得た女性は、感情状態に変化が見られなかったことから、自分の状況に満足していることが示唆された。

この研究の結果は、ペア・ボンディングが人間だけでなく、魚のような他の動物の感情にも影響を与えることを示している。このことは、感情が、動物が良いパートナーを見つけ、維持し、より良い繁殖の成功のために協力するのを助ける進化的適応であることを示唆している。

感情は人間だけのものではなく、普遍的なものだ。

魚は痛みを感じるのか?

魚は、人類が最も多様で広く利用している動物群のひとつである。私たちは海や川、湖から魚を捕り、食用や取引に利用している。消費と娯楽のために養殖場や水槽で繁殖させる。私たちは知識と技術革新のために、研究室や水族館で魚を研究している。

残念ながら、多くの人々は魚の知性や感覚を過小評価する傾向がある。魚は冷血で、脳がなく、痛みも苦しみも感じない感情のない存在だと考えているのだ。魚は私たちとはあまりにも違うので、道徳的にも倫理的にも重要ではないと考えているのだ。しかし、本当にそうなのだろうか?それとも、この驚くべき動物たちに対する私たちの搾取や無視を正当化するための、都合のいい言い訳なのだろうか?

実は、魚は見た目以上の存在なのだ。彼らは豊かな感覚世界を持っており、環境を見たり、聞いたり、嗅いだり、味わったり、触ったりすることができる。学習し、記憶し、コミュニケーションし、互いに協力し合うことを可能にする驚くべき認知能力を持っている。喜び、恐怖、ストレス、痛みを経験する高度な感情システムを持っている。また、個性的で独特な性格を持っている。

実際、魚の知覚や認識力は、哺乳類や鳥類を含む他の脊椎動物に匹敵するか、それを凌ぐことが多いことが多くの研究で示されている。例えば、岩や貝殻などの道具を使って硬い獲物を割ることができる魚がいるが、これは問題解決とイノベーションを必要とする技術である。数を数えたり、分類したり、計画を立てたり、ごまかしたりすることができる魚もいる。

しかし、痛みについてはどうだろう?魚は人間のように痛みを感じるのだろうか?これは科学者、哲学者、動物擁護者の間で何十年も議論されてきた問題である。魚には痛みを感じるのに必要な脳の構造や神経終末がないと主張する人もいる。また、魚には痛みを示す生理的・行動的反応があると主張する者もいる。両者の根拠は複雑で、結論は出ていない。

しかし、入手可能なデータを見直すと、魚は他の脊椎動物と同様に痛みを経験していることが強く示唆されている(ブラウン、2014年).

魚には侵害受容器があり、これは有害な刺激を感知して脳に信号を送る特殊な神経細胞である。また、魚にはオピオイド受容体があり、これは天然または合成物質と結合して痛みの感覚を抑える分子であることもわかった。さらに、魚は電気ショック、熱、化学物質などの痛みを伴う刺激にさらされると、行動、生理、脳活動に変化を示すこともわかった。

これらの発見は、魚が痛みを認識しているだけでなく、痛みによって苦しんでいることを示唆している。このことは、魚が自分の存在について主観的な経験を持つ、知覚のある存在であることを意味する。これはまた、魚が私たちの道徳的配慮と倫理的扱いに値することを意味する。

残念ながら、現在の法律や政策はこの現実を反映していない。魚類はしばしば、他の脊椎動物に適用される法的保護や福祉基準から除外されている。漁業、養殖業、研究、娯楽産業において、魚はしばしば残酷で非人道的な行為にさらされている。魚はしばしば、麻酔もかけずに殺され、不必要な苦痛と苦悩を引き起こしている。

これは非倫理的であるだけでなく、持続不可能でもある。乱獲と汚染が多くの魚種と生態系の存続を脅かしている。気候変動と生息地の喪失は、水生環境の自然なバランスを変化させている。汚染されたり病気にかかったりした魚製品を摂取することで、人間の健康と福祉も危険にさらされている。

ベジタリアンは魚を食べられるか?

簡単に言うと「ノー」です。

ベジタリアンは、陸からであれ水からであれ、どんな動物の肉も食べない。魚も動物であり、牛や豚や鶏と同じように感情がある。

魚を食べることは、動物の苦しみや搾取を避けるというベジタリアンの原則に反する。

でも、魚は食べるけど肉は食べないという人はどうなんだ?彼らもベジタリアンではないのか?実はそうではない。

彼らにはペスカタリアンという別の呼び名がある。

ペスカタリアンは、ほとんど菜食主義だが、たまに魚介類を食べる人たちである。その理由は様々で、味を楽しみたいとか、健康効果を得たいとか。

しかし、ベジタリアンやビーガンの場合、魚を食べることは健康のために必要ではない。必要な栄養素は植物やサプリメントから摂ることができる。

例えば、魚介類には、タンパク質、オメガ3脂肪酸、亜鉛が多く含まれている。 ビタミンB12。

あなたはまた、藻類ベースのDHAサプリメントなどの植物源からオメガ3を得ることができ、亜鉛とB12のためにクロレラは、これらの両方のための優れた供給源である。あなたは、この記事でクロレラについてもっと読むことができます クロレラの効能: エッセンシャルガイド.

シーガン対ペスカタリアン。

シーガニズム(seaganism)という言葉は、栄養士でウェルネスの専門家であるサナ氏による造語で、「ヴィーガン食と魚介類を組み合わせたもの」を意味すると説明する。この食事法は、環境と倫理的な魅力で多くの人々を魅了している菜食主義の台頭を受けて、特に人気が高まっている。

しかし、菜食主義に課題がないわけではない。特に、健康に不可欠なタンパク質とオメガ3脂肪酸を十分に摂取することに関しては。

魚介類は食べるが、肉や鶏肉は食べないペスカタリアンとどう違うのか不思議に思うかもしれない。主な違いは、シーガン主義では乳製品を摂らないことで、卵、牛乳、チーズは買い物リストから外す。

つまり海人は、葉物野菜、ナッツ類、種子類、強化植物性ミルクなど、植物由来のカルシウム源に頼っている。また、ハチミツ、ゼラチン、皮革などの動物由来の製品も避ける。

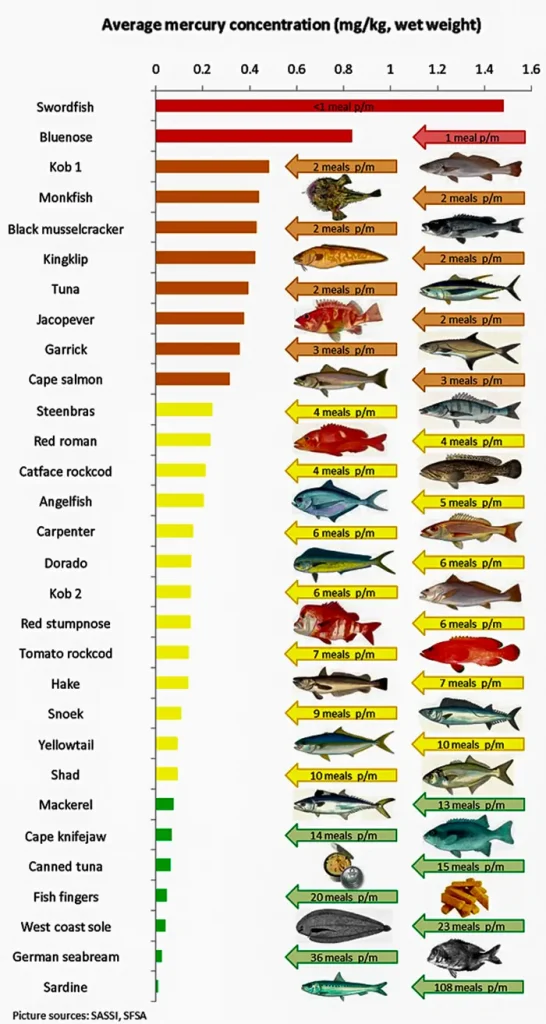

もうひとつの違いは、海人は環境への影響を最小限に抑え、動物の福祉を確保するために、持続可能な方法で調達された魚介類を選ぶことに非常に慎重であるということだ。タラ、マグロ、メカジキといった乱獲された魚種を避け、イワシ、アンチョビ、サバといった食物連鎖の下位に位置する小さな魚を選ぶ。

シーガン・ダイエットの健康効果とは?人々がシーガン・ダイエットを選ぶ主な理由のひとつは、その健康効果にある。植物性の食事に魚介類を週に数回摂ることで、シーガンは植物から摂れるビタミン、ミネラル、抗酸化物質、食物繊維と、タンパク質であるオメガ3系の両方の長所を享受することができるのです、 ビタミンB-12 魚からのビタミンD。

もうひとつの選択肢は、サプリメントを使うことだ。しかし、このタイプの食事療法は、完全な菜食主義を望まない人や、哲学的な理由からではなく、より健康的な理由から菜食主義にのめり込んでいる人にとっては、より受け入れやすいものである。

健康のために植物性食品を摂るのであれば、オメガ3不足にならないよう、食物連鎖の下位にある魚を週に一度、サプリメントで摂るのもよいだろう。この食事法は、標準的なアメリカ式食事法よりもはるかに優れています。

シーガンは、肉や乳製品を避けることで飽和脂肪やコレステロールの摂取量が減るというメリットがある。これは血圧やコレステロール値を下げ、血糖コントロールを改善するのに役立つ。

しかし、ここでひとつ大きな問題がある。魚を食べるのは週に1回までにしておいたほうが健康によい。毎日魚を食べると、植物性食生活のメリットはほとんどなくなってしまう。

魚とコレステロール。

魚は肉であり、肉にはすべてコレステロールが含まれている。一般的に医者が魚の摂取量を減らすように勧めないのは、魚にはオメガ3脂肪酸が含まれているからである。

すべての魚にはコレステロールが含まれているが、LDL(悪玉)コレステロール値を上昇させる主な原因である飽和脂肪酸が少ないという主張だ。また、魚の中にはオメガ3脂肪酸を含むものもあり、中性脂肪値を下げ、HDL(善玉)コレステロール値を上げる働きがあります。オメガ3系脂肪酸は健康に不可欠で、心血管疾患から体を守ってくれます。問題は、オメガ3は藻類由来のDHAサプリメントから摂取できるので、魚は必要ないということです。

魚の種類によって、コレステロールとオメガ3の量は異なる。例えば、サーモン、ニシン、サバ、イワシはオメガ3系を多く含み、コレステロールは低い。エビ、ロブスター、カニ、カキなどの貝類はコレステロールが高いが、オメガ3も多少含まれている。イカは魚介類の中で最もコレステロール含有量が高い。

揚げ物をしたり、バターやクリームソースを加えたり、パームポールなどの飽和脂肪酸を含む食材を使ったりするのは避けるべきである。魚に含まれるコレステロールに飽和脂肪酸が加わることになる。その代わりに、魚を焼くか、焼くか、グリルするか、蒸すかして、ハーブやスパイス、レモン汁、酢などで味付けする。

| シーフード(生、3.5オンス分) | 総コレステロール(mg) | オメガ3脂肪酸(グラム) |

| ロブスター | 71-95 | 0.1 |

| サーモン | 63-74 | 2.6 |

| 牡蠣 | 55 | 0.7 |

| カニ | 52 | 0.4 |

| オヒョウ | 41 | 0.6 |

| マグロ | 30-48 | 0.2-1.5 |

| イワシ | 142 | 1.2 |

| イカ | 231 | 0.4 |

| エビ | 194 | 0.32 |

魚毒性。

一滴の毒が入ったコップの水を想像してみてほしい。あなたはそれを飲むだろうか?おそらく飲まないだろう。同じ一滴の毒を大きなバケツの水で薄めたものを想像してみよう。そうしたら飲むだろうか?もしかしたら、毒が薄すぎて害はないと思って飲むかもしれない。しかし、そのバケツの水を飲むのがあなただけでなかったとしたらどうだろう?何百万もの小さな生き物がそのバケツの水を飲み、あなたの食べ物になっていたとしたら?それが今、海で起こっていることなのだ。

工場や農場、都市などから毎日何トンもの汚染物質が雨や川によって流され、海に流れ着く。これらの汚染物質の中には生分解性、つまり自然のプロセスによって分解されるものもある。しかし、難分解性の汚染物質もある。つまり、長期にわたって海洋に留まり、海洋生物にとって深刻な問題を引き起こすのだ。

海中の汚染物質の濃度が低くても、ただ消えるわけではない。汚染物質はプランクトンや藻類など、海洋食物連鎖の根幹をなす小さな生物に吸収されるのだ。これらの生物は水を濾過して栄養分を得るが、汚染物質も一緒に摂取することになる。これは生物濃縮と呼ばれ、毒素が生物に蓄積される過程である。

しかし、それだけでは終わらない。魚のような大きな動物がこれらのプランクトンや藻類を食べると、彼らもまた蓄積された毒素を食べる。そして、サメやイルカ、人間などのさらに大きな動物がこれらの魚を食べると、彼らもまた蓄積された毒素を食べる。これは生物濃縮と呼ばれるもので、食物連鎖の上流に行くほど毒素の濃度が高くなるプロセスである。

その結果、汚染物質の濃度を海水で直接測定するとごくわずかであっても、海の上位捕食者で測定すると深刻な毒性を示すことがある。このような種類の魚を食べると、私たちの健康に壊滅的な影響を及ぼす可能性がある。 炎症神経損傷、 癌などなど。

魚はヘルシーな肉源だと思うかもしれない、 タンパク質が豊富 とオメガ3脂肪酸を含む。しかし実際は、魚は健康的であること以外は何でもあるのだ。その 今日の公害 他の記事や本やトピックで分析した肉食の他の悪影響をすべて無視したとしても、人為的な汚染だけでも、特に妊娠中や子供の場合は、海から出るものには絶対に手を触れてはいけない理由に十分である。

では、この脅威から私たち自身と海を守るために、私たちにできることは何だろうか?私たちはまず、魚介類の消費量を減らすか、完全に避けることから始めることができる。イワシやカタクチイワシなど、食物連鎖の下位にあり、汚染の可能性が低い魚を選ぶこともできる。海洋汚染の防止と浄化に取り組む環境保護団体を支援することもできる。そして、海洋汚染の危険性とその防止策について、自分自身や他の人々に啓蒙することもできる。

魚の毒性については、以下の記事をご覧いただきたい。 魚の毒性 - 最も有毒な肉 と 養殖魚-"掃き溜め "パラダイス.

よくある質問

参考文献:

- Akinrinade, I., Kareklas, K., Teles, M., Reis, T. K., Gliksberg, M., Petri, G., Levkowitz, G., & Oliveira, R. F. (2023).ゼブラフィッシュの社会的恐怖伝染におけるオキシトシンの進化的に保存された役割。Science, 379(6638), 1232-1237. https://doi.org/10.1126/science.abq5158

- Laubu, C., Louâpre, P., & Dechaume-Moncharmont, F. (2019b).一夫一婦制の魚類において、ペアボンディングは情動状態に影響を与える。Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 286(1904), 20190760. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.0760

- Kohda, M., Hotta, T., Takeyama, T., Awata, S., Tanaka, H., Asai, J., & Jordan, L. A. (2019).魚がマークテストに合格できるなら、動物における意識と自己認識のテストにはどのような意味があるのだろうか?PLOS Biology, 17(2), e3000021. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000021

- ブラウン、C. (2014).魚の知能、感覚、倫理。Animal Cognition, 18(1), 1-17. https://doi.org/10.1007/s10071-014-0761-0

- Mortensen, HS、Pakkenberg, B.、Dam, M.、Dietz, R.、Sonne, C.、Mikkelsen, B.、および Eriksen, N. (2014)。デルフィニ科の新皮質における定量的関係。 神経解剖学のフロンティア, 8, 132. https://doi.org/10.3389/fnana.2014.00132

栄養と健康について何か質問はありますか?

ぜひご意見をいただき、次回の投稿でお答えしたいと思います。皆様のご意見とご意見に感謝しており、すぐにご連絡をお待ちしております。私もあなたを招待します フォローする Facebook、Instagram、Pinterestでダイエット、栄養、健康に関するコンテンツをご覧ください。そこにコメントを残して、他の健康愛好家とつながり、あなたのヒントや経験を共有し、私たちのチームやコミュニティからサポートや励ましを得ることができます。

この投稿があなたにとって有益で楽しいものであり、学んだ洞察を生かす準備ができていることを願っている。この投稿が役に立ったと思われた方は シェアする 友人や家族など、その恩恵にあずかれるかもしれない人たちと一緒に。誰が健康の旅にガイダンスやサポートを必要としているかわからないのですから。

– あなたはおそらくそれも好きでしょう –

栄養について学ぶ

ミロス・ポキミカは、自然医学の医師、臨床栄養士、医療健康と栄養のライター、栄養科学アドバイザーです。書籍シリーズの著者 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

医療上の免責事項

GoVeganWay.com では、最新の栄養と健康関連の研究のレビューをお届けします。提供される情報は著者の個人的な意見を表すものであり、専門的な医学的アドバイス、診断、または治療に代わることを意図または暗示するものではありません。提供される情報は情報提供のみを目的としており、資格のある医師または医療提供者の相談、診断、および/または治療に代わるものとして機能することを意図したものではありません。GoVeganWay.com で読んだことや GoVeganWay.com を通じてアクセスしたことを理由に、専門家の医学的アドバイスを無視したり、医療治療を受けるのを遅らせたりしないでください。

認可された医師に相談する前に、GoVeganWay.com で読んだ内容の結果としてライフスタイルの変更や変更を決して適用しないでください。

医療上の緊急事態が発生した場合は、直ちに医師または 911 に電話してください。GoVeganWay.com は、内部で言及されている特定のグループ、組織、検査、医師、製品、手順、意見、またはその他の情報を推奨または承認しません。

編集者のおすすめ –

ミロス・ポキミカは健康・栄養ライターであり、栄養科学アドバイザーである。書籍シリーズの著者。 ビーガンに行きますか?科学の復習また、自然健康サイト「GoVeganWay.com」を運営している。

最新記事 -

トップヘルスニュース — ScienceDaily

- That dry, bitter taste may be waking up your brain2月 7, 2026 に

New research suggests the astringent sensation caused by flavanols could act as a direct signal to the brain, triggering effects similar to a mild workout for the nervous system. In mouse experiments, flavanol intake boosted activity, curiosity, learning, and memory—despite these compounds barely entering the bloodstream. The key appears to be sensory stimulation: the taste itself activates brain pathways linked to attention, motivation, and stress response, lighting up regions involved in […]

- How COVID and H1N1 swept through U.S. cities in just weeks2月 7, 2026 に

New simulations reveal that both H1N1 and COVID-19 spread across U.S. cities in a matter of weeks, often before officials realized what was happening. Major travel hubs helped drive rapid nationwide transmission, with air travel playing a bigger role than daily commuting. Unpredictable transmission patterns made real-time forecasting especially difficult. The study highlights why early detection systems are critical for slowing future pandemics.

- Menopause linked to grey matter loss in key brain regions2月 7, 2026 に

A major study suggests menopause is linked to changes in brain structure, mental health, and sleep. Brain scans revealed grey matter loss in areas tied to memory and emotional regulation, while many women reported increased anxiety, depression, and fatigue. Hormone therapy did not reverse these effects, though it may slow age-related declines in reaction speed. Researchers say menopause could represent an important turning point for brain health.

- A century of hair shows how lead exposure collapsed2月 7, 2026 に

For decades, Americans were surrounded by lead from car exhaust, factories, paint, and even drinking water, often without realizing the damage it caused. By analyzing hair samples preserved across generations, scientists uncovered a striking record of how exposure soared before environmental rules and then collapsed after leaded gasoline and other sources were phased out.

- Scientists find a missing link between Epstein-Barr virus and multiple sclerosis2月 7, 2026 に

New research suggests that Epstein-Barr virus may actively provoke the immune system in people with multiple sclerosis. Scientists found large buildups of virus-targeting immune cells in the nervous systems of MS patients, far more than in their blood. One viral gene was active only in people with MS, hinting at a direct role in the disease. The findings could help guide new approaches to treatment.

- Scientists found a hidden fat switch and turned it off2月 6, 2026 に

Researchers have discovered a previously unknown enzyme that plays a crucial role in fat production. By blocking it, they stopped weight gain, reduced liver damage, and lowered harmful cholesterol levels in animal studies. The finding opens the door to a new kind of medication that could tackle obesity, fatty liver disease, and cardiovascular disease all at once.

- Why colorectal cancer breaks the immune system’s rules2月 6, 2026 に

Colorectal cancer has long baffled scientists because, unlike most tumors, patients often do better when their cancers are packed with immune-suppressing regulatory T cells. New research finally explains why. Scientists discovered that these T cells aren’t all the same: one subtype actually helps keep tumors in check, while another shields cancer from immune attack. The balance between these “good” and “bad” cells can determine whether a tumor grows or shrinks.

パブメッド、 #ビーガンダイエット –

- Growth Trajectories in Infants From Families With Plant-Based or Omnivorous Dietary Patterns2月 5, 2026 に

CONCLUSIONS AND RELEVANCE: In this cohort study, infants from vegan households had growth patterns similar to those from omnivorous households, with a higher odds of early underweight that decreased by age 24 months. In the context of developed countries, these findings seem reassuring. Further research should examine vegan diet quality and the impact of nutritional counseling during pregnancy and infancy in supporting optimal infant development.

- Influences of vegan status on protein intake, lean body mass, and strength in lightly active, young women: A cross-sectional study2月 5, 2026 に

CONCLUSION: These data suggest that functional indicators of body protein status may be adversely impacted by long-term adherence to vegan diets in young adult women.

- Diet type and the oral microbiome2月 2, 2026 に

CONCLUSION: The diet-oral microbiome-systemic inflammation axis is bidirectional and clinically relevant. Understanding both direct ecological regulation and indirect metabolic effects is essential to support precision nutrition strategies aimed at maintaining oral microbial balance and systemic inflammatory risk mitigation.

- Consensus document on healthy lifestyles1月 22, 2026 に

Proteins are a group of macronutrients that are vital to our lives, as they perform various functions, including structural, defensive and catalytic. An intake of 1.0-1.2 g/kg/body weight per day would be sufficient to meet our needs. Carbohydrate requirements constitute 50 % of the total caloric value and should be obtained mainly in the form of complex carbohydrates. In addition, a daily intake of both soluble and insoluble fiber is necessary. Regular consumption of extra virgin olive oil […]

- Vitamin B12 and D status in long-term vegetarians: Impact of diet duration and subtypes in Beijing, China1月 21, 2026 に

CONCLUSIONS: This study reveals a dual challenge among Beijing long-term vegetarians: vitamin B12 deficiency was strongly associated with the degree of exclusion of animal products from the diet (veganism), while vitamin D deficiency was highly prevalent and worsened with longer diet duration. The near-universal vitamin D deficiency observed in this study suggests that, in the Beijing context, the risk may extend beyond dietary choice, potentially reflecting regional environmental factors;…

ランダムな投稿 –

おすすめの投稿 -

PubMed の最新情報、 #植物ベースの食事 –

- Healthy Eating Index-2020 and Risk of Endometrial Cancer: A Case-Control Study Among Iranian Womenによって Elahe Etesami 2月 7, 2026 に

Endometrial cancer (EC) is a gynecologic malignancy with rising incidence globally, particularly in countries experiencing nutritional transitions. Diet quality may influence EC risk, yet evidence from non-Western populations remains limited. We conducted a hospital-based case-control study involving 136 histologically confirmed EC cases and 272 age- and BMI-matched controls in Tehran, Iran. Dietary intake was assessed using a validated 168-item food frequency questionnaire. Healthy Eating…

- Association of unhealthful plant-based diet and social isolation with multi-trajectories of frailty in surviving chinese older adults over a 10-year follow-upによって Yaqi Wang 2月 7, 2026 に

CONCLUSION: uPDI and social isolation were both individually and jointly associated with multi-trajectories of frailty in surviving Chinese older adults over a 10-year follow-up.

- In vivo screening of Thai plant extracts for Antithrombocyte activity using zebrafish: Discovery of novel antiplatelet compoundsによって Thanasan Patcharapinyopong 2月 7, 2026 に

Current antithrombotic therapies are associated with significant side effects, including gastrointestinal and intracranial bleeding, as well as interactions with diet and other medications. These limitations underscore the need for safer, more effective alternatives. Given the conservation of coagulation and platelet activation pathways between zebrafish and mammals, we investigated the utility of zebrafish as an in vivo model for screening plant-derived compounds with anti-platelet activity….

- Nourishing minds: the connection between healthy eating and academic success in higher educationによって Jillian Weathington 2月 7, 2026 に

CONCLUSION: Overall, college students reported poor DQ; however, personal (e.g., gender) and environmental factors (e.g., living arrangements) were associated with one’s DQ. Further investigation is needed to facilitate the development of effective interventions that encourage healthier dietary habits among college students to improve their overall health and wellness.

- Systematic Comparison of Anti-Obesity Effects Among Three Characteristic Aroma-Type Liubao Teas Based on Anti-Inflammatory and Lipid-Lowering Activitiesによって Xuan Guan 2月 6, 2026 に

Liubao tea (LBT), a traditional dark tea, is recognized for its health-promoting properties, particularly its potential to mitigate obesity. However, differences in functional efficacy among distinct aroma types remain unexplored. In this study, we systematically compared the anti-obesity activities and phytochemical characteristics of three aroma-type LBTs, namely, ginseng (GA), betelnut (BA), and stale (SA), to clarify the compositional and functional distinctions. Phytochemical analysis…